【プロが解説】消防計画の作成・届出は行政書士へ!法令遵守と安心を徹底サポート

消防法防火管理に精通した行政書士の筆者が、複雑な消防法の手続きを代行し、あなたの事業の安心と成功を支える理由を解説します。

消防計画の代行を行政書士に依頼するべき理由とは?

そもそも消防計画とは何か?必要性と作成の目的をわかりやすく解説

「防火管理」とは、「火災の発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめる」ために必要な対策を立て、実行することを目的としています。これは「自分の建物や事業所は自分で守る」という基本精神に基づいています。

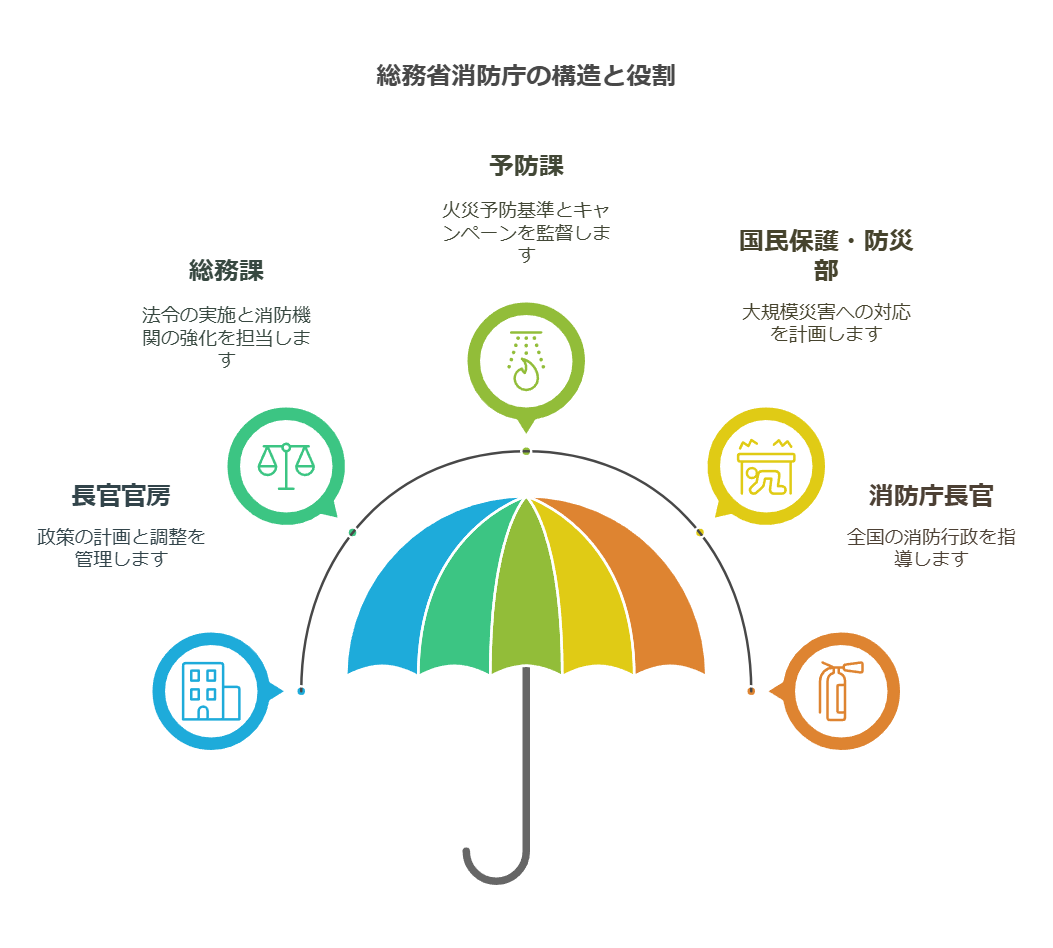

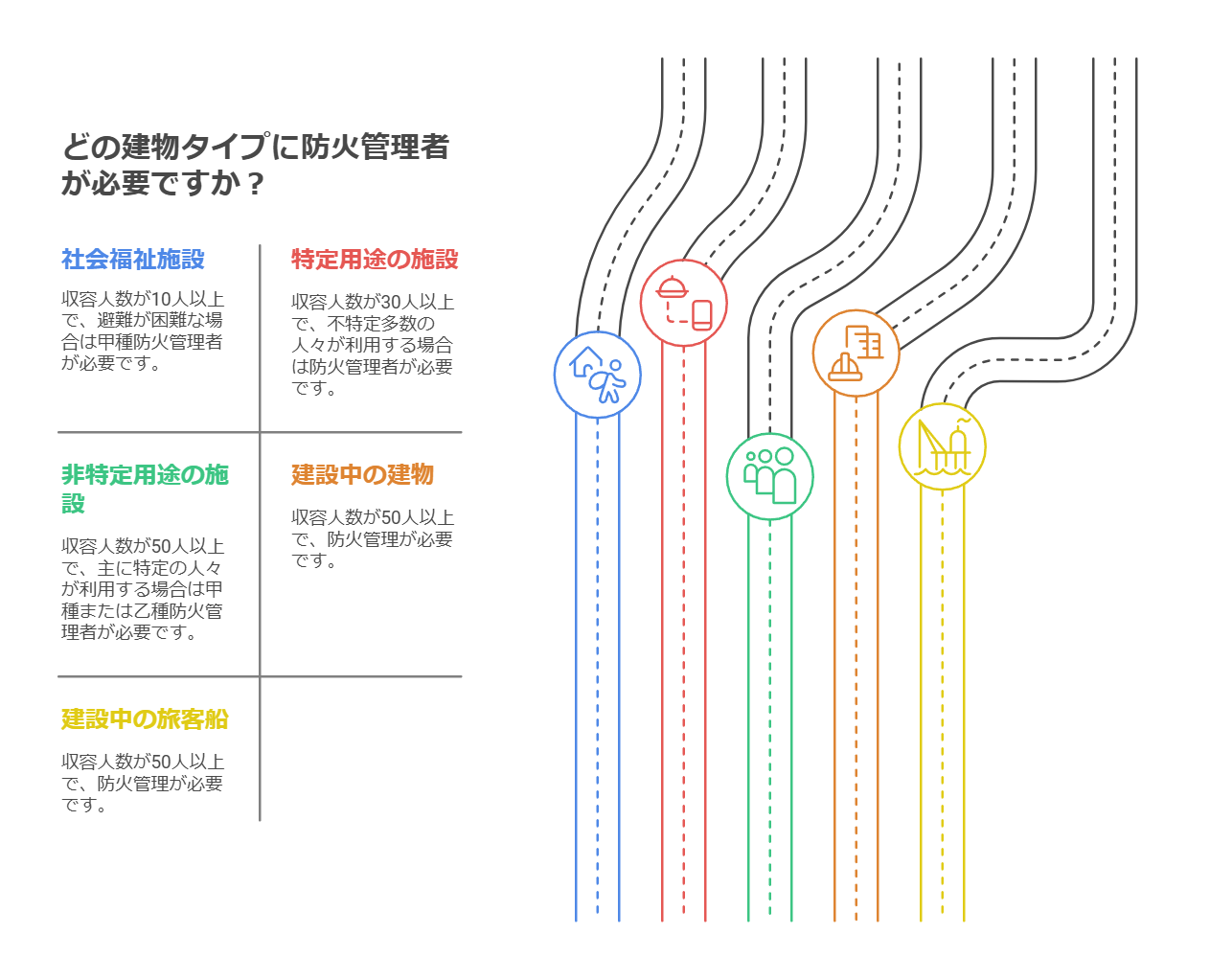

消防法では、一定の防火対象物(建物や施設)の管理権原者に対し、防火管理者を定め、防火管理に係る消防計画に基づき、必要な業務を行うことが義務付けられています。

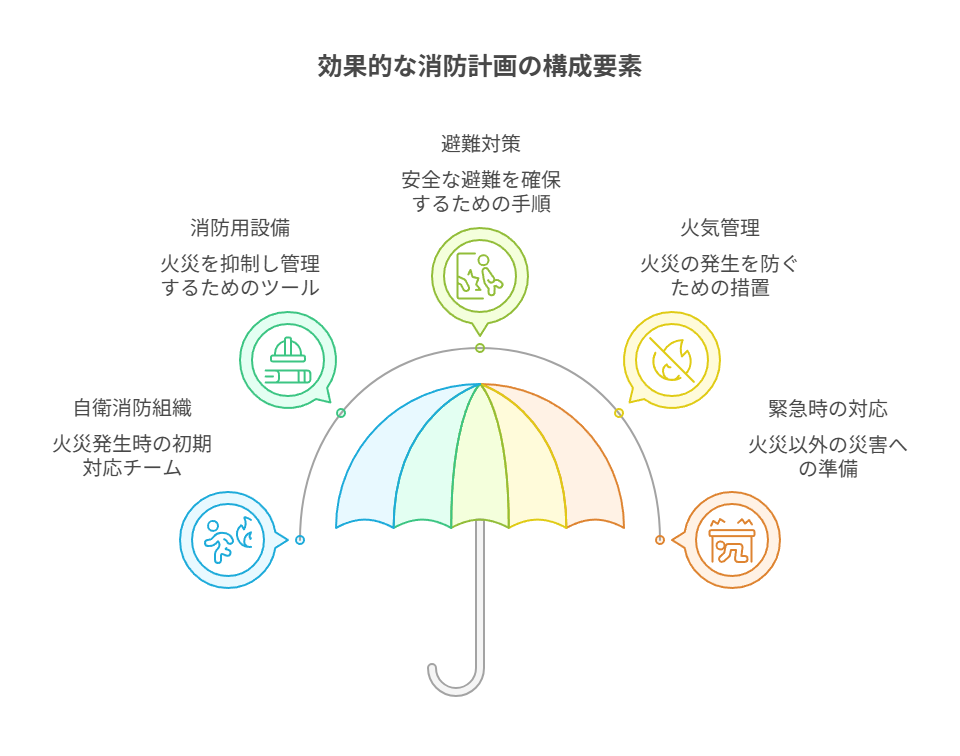

消防計画の主な目的は、「普段、誰が何をしたらよいのか」「万一火災が発生した場合にどうしたらよいのか」を具体的に定めることです。これには、日常の火気管理、避難施設の管理、消防用設備等(消火器、屋内消火栓、自動火災報知設備など)の維持管理、そして火災に備えた消火訓練や避難訓練の実施が含まれます。

消防計画作成の手続きと流れ~事業者・建物オーナーが知っておくべきポイント

消防計画作成の義務を負うのは、建物の所有、管理、占有、契約状況から正当な管理権を有する管理権原者です。管理権原者は防火管理の最終責任者であり、資格を有する者の中から防火管理者を選任しなければなりません。

防火管理者は、作成した消防計画を所轄の消防長または消防署長に届け出る必要があります。

特に、オフィス、商業施設、飲食店などが混在する複合用途防火対象物(消防法施行令別表第一の(16)項に掲げられるもの)では、防火管理上の問題点(テナント間の協力意識の希薄さ、役割分担の不明確さなど)が指摘されています。

このような複合用途防火対象物や、高層建築物(高さ31メートルを超える建築物)など、政令で定める要件に該当し、管理権原が分かれている場合、統括防火管理者の選任と、全体についての消防計画の作成・届出が消防法第8条の2に基づき義務付けられています。政令で定める要件の具体例には、地階を除く階数が3階以上かつ収容人員が30人以上の一部用途の防火対象物などが含まれます。

自分でやる場合と行政書士に依頼する場合の違い

消防計画の申請・届出を自力で行う場合のリスクと負担

消防計画の作成を自力で行う際、法令に基づく要件(例:避難経路の維持管理、自衛消防組織の編成など)の複雑さから、不備が生じるリスクがあります。

過去の火災事例では、防火管理業務の不履行(計画の不実行、防災設備の不備や不適切な維持管理)が原因で被害が拡大し、管理権原者や防火管理者が刑事責任を問われた事例が数多く存在します。

また、消防法に基づく届出を怠ったり、消防長または消防署長の命令に違反した場合、30万円以下の罰金または拘留に処される可能性があります(法第44条)。さらに、消防長等の命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に処される場合もあります(法第39条の3の2、第41条など)。

プロである行政書士へ依頼するメリット・安心感の理由

行政書士は、官公署に提出する書類(申請書、届出書、契約書など)の作成や、その提出手続きの代理を業として行う国家資格者です。

行政書士に依頼することで、お客様の建物や事業所の実態(用途、規模、収容人員)に基づき、複雑な消防法令(消防法、施行令、各自治体の条例など)に完全に準拠した正確で実効性のある消防計画の作成・届出を実現し、お客様が負うべき法的なリスクを大幅に軽減できます。

また、両罰規定が設けられ、代行業者や、設計会社・建設業者・消防設備会社や業務の一環として消防署に提出する書類を作成した場合、会社も罰せられ、許可等の更新の欠格事由に該当し、更新ができなくなりますので、十分注意が必用です。

消防設備士や他資格者との違い・連携が求められるケース

消防計画に関連する専門家には、それぞれ明確な役割があります。

| 資格 | 主な役割 | 専門業務(法規に基づく) |

|---|---|---|

| 行政書士 | 法令順守と申請書類作成の専門家 | 官公署に提出する書類(消防計画作成届、選任届、工事計画届、使用開始届など)の作成および提出代理。 |

| 防火管理者 | 防火管理業務の推進責任者 | 消防計画に基づき、訓練の実施、設備の点検・整備、火気管理の監督、収容人員の管理など、実際の防火業務を遂行する。 |

| 消防設備士 | 消防用設備等の技術専門家 | 消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備など**の工事(軽微な整備を除く)や整備を行う。点検報告の義務もあります。 |

| 点検資格者 | 建物の点検報告の専門家 | 防火対象物点検資格者や防災管理点検資格者として、法令に基づき点検を行い、その結果を消防長等に報告する。 |

行政書士は「法務・申請手続き」を、消防設備士は「設備の技術的な維持管理・工事」を担います。消防計画には設備の点検整備計画が含まれるため(例:消火器具、警報設備、避難設備などの技術上の基準の付加)、専門家同士の密接な連携が求められます。

行政書士が担う消防計画の代行業務の具体的な範囲

消防計画の項目と届出書作成、対応可能な業務とは

行政書士は、防火対象物の特性を反映した、法的に有効な消防計画の作成を代行します。計画書には、以下の項目を含む詳細な内容が盛り込まれます。

- 目的及び適用範囲

- 管理権原者の責任及び防火管理者の業務(資格管理を含む)

- 火災予防のための点検・検査(日常の任務分担、自主検査チェック表の作成、消防用設備等の法定点検計画)

- 従業員が守るべき事項(避難施設の維持管理、火気管理、放火防止対策)

- 自衛消防組織の編成と任務(編成表、資格管理表の作成、初期消火・避難誘導の具体的な手順)

- 火災、地震その他の災害等が発生したときの活動対策(通報、初期消火、避難誘導、応急救護)

- 地震対策(施設内待機場所の確保、備蓄品の準備、安否確認手段の周知など)

行政書士は、これらの詳細な項目を網羅した計画書を作成し、必要な届出書の作成と消防署への提出代行を行います。

開業やテナント入居時に必要な各種申請代行の実態

行政書士は、消防計画の届出以外にも、建物の新築や用途変更、テナント入居など、開業や事業継続に関わる様々な消防関連の届出を代行します。

| 届出書の種類 | 関連法令/届出先 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 工事計画届出書(東京都) | 東京都火災予防条例第56条 | 一定の防火対象物の工事(新築、増築、改築、用途変更など)の計画を、着手日の7日前までに届け出る。 |

| 使用開始届(東京都) | 東京都火災予防条例第56条の2 | 一定の防火対象物を使用開始する7日前までに届け出る。 |

| 防火管理者選任(解任)届出書 | 消防法第8条、火災予防条例第55条の3 | 防火管理者を選任または解任した際に、遅滞なく消防署長等に届け出る。 |

| 消防計画作成(変更)届出書 | | 消防法第8条、火災予防条例第55条の | 防火管理者を選任または解任した際に、遅滞なく消防署長等に届け出る。 |

| 自衛消防訓練実施通知書 | 火災予防条例等 | 事業所や建物などで防火管理者などが自衛消防訓練を実施する際に、事前に管轄の消防署へ提出する書類 |

| 火を使用する設備等の設置届 | 火災予防条例第57条 | ボイラー、乾燥設備、変電設備、一定規模以上の給湯湯沸設備などの火を使用する設備等を設置する際に届け出る。 |

東京都など地域別対応、事務所選び・面談時に見るべき実績

消防法(国法)は全国共通ですが、火災予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定めることとされています(例:東京都火災予防条例)。

そのため、行政書士を選ぶ際は、対象物件が所在する地域の火災予防条例や、東京都震災対策条例(帰宅困難者対策の義務を含む) に基づく詳細な防災管理計画の要件に精通しているか、確認することが重要です。

特に東京では、自衛消防活動中核要員の配置や、防災センター要員の配置義務(条例第55条の2の3)など、条例独自の詳細な要件が存在し、これらを計画に適切に組み込む実績が求められます。

費用・料金相場と報酬の内訳~行政書士へ依頼するといくらかかる?

| 項目 | 概算報酬レンジ(税抜) | 備考 |

| 工事計画届出 | ¥20,000 ~ ¥50,000程度 | 工事内容・規模、図面の有無、立会いの要否などで変動 |

| 使用開始届 | ¥20,000 ~ ¥40,000 程度 | 通常は比較シンプルな届出。図面や適合検査を伴うと上昇 |

| 防火管理者選任届 | ¥8,000 ~ ¥20,000 程度 | 簡易な施設なら下限、複雑な施設なら上限に近づく |

| 統括防火管理者選任届 | ¥20,000 ~ ¥40,000 程度 | 協議書・資格を証する書類作成により変動 |

| 消防計画作成(小規模) | ¥30,000 ~ ¥50,000 程度 | 消防署協議・避難経路図図面作成によって変動 |

| 消防計画作成(中規模) | ¥30,000 ~ ¥60,000 程度 | 消防署協議・避難経路図作成等により変動 |

| 消防計画作成(大規模) | ¥80,000 ~ ¥150,000 程度 | 消防署協議・避難経路図作成等により変動 |

| 全体についての消防計画 | ¥80,000 ~ ¥150,000 程度 | 消防署協議・避難経路図作成等により変動 |

| 消防計画変更届 | ¥20,000 ~ ¥40,000 程度 | 消防署協議・避難経路図作成等により変動 |

| 自衛消防訓練実施通知書 | ¥5,000 ~ ¥20,000 | 単純な通知のみであれば低額、訓練補助・立会いを含むと上昇 |

行政書士報酬の算出方法と追加費用が発生するケース

- 基本報酬:書類作成・届出

- 追加費用:図面修正、消防署との折衝回数増、急ぎ対応

依頼時に知っておくべき法律・手続き上の注意点

消防法・行政書士法・関係法令の基本と違反リスク

防火対象物の関係者が、消防用設備等の技術上の基準に従って、設備を設置し、維持する義務(法第17条第1項)を怠った場合、消防長または消防署長による措置命令(法第17条の4)が出される可能性があります。この命令に違反した場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます(法第41条)。

届出代行における行政書士法違反防止のポイント

行政書士法では、行政書士でない者が、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことを禁じています(行政書士法第1条の2、第19条)。

非行政書士(代行業者・工事業者・元消防士等)による書類作成届出代行の行政書士法違反と罰則

行政書士でない者が、業として官公署提出書類を作成・代行した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます(行政書士法第19条、第21条第1項)。

消防設備士や工事業者が、その本業である設備工事や点検・整備を超えて、報酬を得て消防計画や各種届出書(防火管理者選任届など)の作成および提出代理を請け負うことは、行政書士法に違反する可能性があります。行政書士は法務のプロとして、適法な範囲で代行業務を担い、お客様の法令違反リスクを回避します。

2026年1月施行改正行政書士法により業務制限が明確化・両罰規定

改正行政書士法が令和8年1月1日から施行され、行政書士でないものの業務制限が明確化され、罰則を受ける他法人にも両罰規定が設けられました。

(業務の制限) 第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

実績・経験のある専門家選びで失敗しないためのステップ

専門家選びで失敗しないためには、特に以下の点を確認してください。

1. 専門分野の確認: 消防法や地方条例(例:東京都震災対策条例)に特化し、防火対象物の用途(複合用途、病院など)や規模に応じた対応実績があるか。

2. 実効性への関与: 単なる雛形提供ではなく、自衛消防組織の編成表や任務の規定、地震対策(帰宅困難者対策、備蓄品の規定)など、貴社の実態に合わせた具体的な運用ルールの策定をサポートできるか。

行政書士による消防計画代行 依頼から完了までの流れ

事前準備から面談・やり取りの具体的な方法と流れ

行政書士による代行依頼の初期段階では、以下の準備とヒアリングが行われます。

1. 管理権原者の特定: 計画の最終責任者である管理権原者(法人代表者やテナント賃借人など)を明確にします。

2. 基本情報の提供: 防火対象物の図面(避難経路図作成に必要)、建物の用途区分、収容人員(居住・勤務・出入りする者の数)などの情報を行政書士に提供します。

3. 現状のヒアリング: 火気使用設備の状況(ボイラー、厨房設備など)、消防用設備等の点検・維持管理の状況、従業員の防火管理体制について詳細に聞き取りを行います。

特に統括防火管理者を選任する場合、管理権原者が統括防火管理者へ「全体についての消防計画の作成・届出や訓練の実施に関する権限を付与していること」を確認できる文書等が必要です。

届出・書類作成から消防署への提出・完了報告までのステップ

1. 計画書・届出書作成: ヒアリング結果と法令・条例(例:東京都火災予防条例)に基づき、行政書士が消防計画書および各種届出書(防火管理者選任届など)を作成します。

2. 内容確認と承認: 作成された計画内容(自衛消防隊の編成や任務など)を防火管理者または管理権原者が確認・承認します。

3. 消防署への提出代理: 行政書士が届出書類を正副2部用意し、所轄の消防長または消防署長に提出を代理します。

4. 完了報告: 届出の受理後、行政書士から依頼者へ完了報告を行います。

業務範囲・連絡・解任時の注意点とリスク管理

行政書士が代行するのは「書類作成と届出代理」であり、消防計画の「実行」責任は、引き続き管理権原者および選任された防火管理者にあります。

リスク管理のため、特に以下の事項に注意が必要です。

- 訓練実施の義務: 計画作成後、消火訓練、通報訓練、避難訓練などを定期的に実施する義務は、防火管理者が負います。

- 再講習の義務: 一定規模以上の防火対象物の防火管理者は、甲種防火管理再講習等の受講が義務付けられています。受講を怠ると、修了証は失効しませんが、防火管理者が選任されていないものとして取り扱われます。

よくある質問・トラブル事例とその対応アドバイス

失敗・トラブルの実例~防火対象物や訓練にまつわる注意点

過去の違反是正事例では、以下のような失敗やトラブルが確認されています。

防火管理者未選任: 法令上の選任義務があるにもかかわらず、防火管理者が選任されていないケース。

消防用設備等の未設置違反: スプリンクラー設備や自動火災報知設備など、法令で義務付けられた設備が未設置であったり、資金難を理由に是正されていないケース。

火災予防上の不備: 火気管理の不適、避難経路の障害(物品の放置)や、防火戸の閉鎖障害。例えば、避難器具の格納場所付近に物品が置かれている、誘導灯の周囲に障害物があり視認できないといった事例があります。

法定点検未実施:

立入検査拒否: 消防署の立入検査を拒否したことによる告発事例。

各機関・行政・消防署とのやり取りのコツとアドバイス

建物の新築、増築、用途の変更等を行う行政庁(建築主事など)は、工事施工地を管轄する**消防長または消防署長の同意**を得なければ、許可や確認をすることができません(法第7条)。大規模な工事や用途変更を行う際は、事前に消防機関へ相談し、必要な設備基準(例:屋内消火栓、スプリンクラー、排煙設備など) や届出の流れを確認することが重要です。

また、消防計画の届出や火気使用設備等の設置届出(条例第57条) など、法令に基づく各種届出を遅滞なく行う義務があります。行政書士に依頼することで、法令に沿った正確な届出を確実に行えます。

安心して任せるために確認するべきQ&A

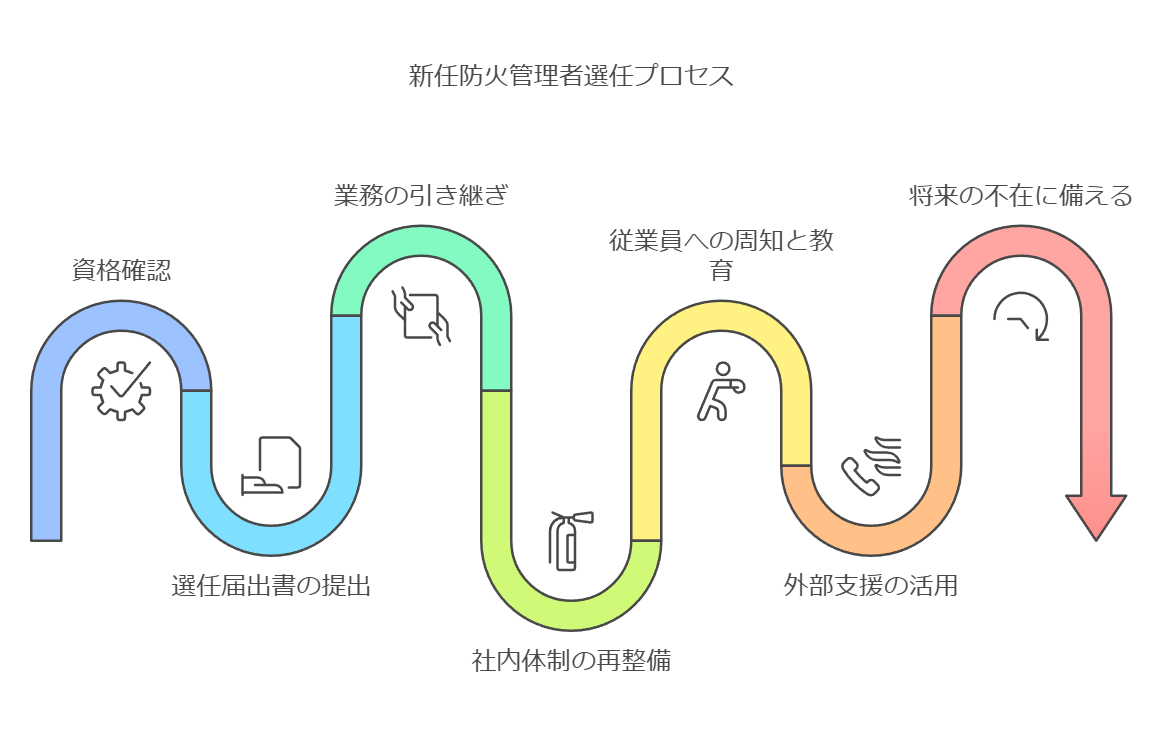

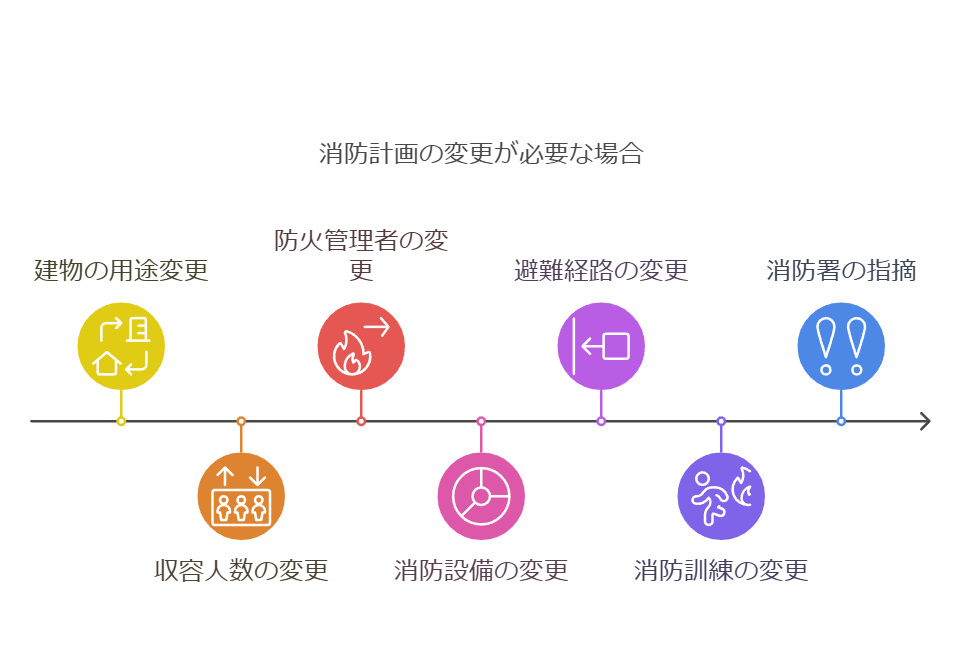

Q: 消防計画の変更が必要なのはどんな時ですか?

A: 計画に定めるべき事項に変更が生じた場合、再度届け出る必要があります。具体的には、テナントの入れ替わり、自衛消防組織のメンバーの変更、建物や設備に大きな変更があった場合などです。

Q: 地震時の一斉帰宅抑制対策は計画に必須ですか?

A: 東京都では東京都震災対策条例および東京都帰宅困難者対策条例 に基づき、事業者は従業員に対し、交通機関が停止した場合に「むやみに移動を開始しない」ことを周知し、安全に待機できる場所(施設内待機場所)を確保し、3日分の飲料水、食料、その他必要な物資を備蓄する義務があります。消防計画には、これらの地震その他の災害等への活動対策を具体的に定める必要があります。

【まとめ】消防計画代行を行政書士に頼むことで得られる成功と安心

消防計画の作成・届出は、単なる紙切れ一枚の手続きではなく、事業所の安全体制、従業員の命、そして事業継続性を左右する重要な法的義務です。特に複合用途防火対象物や大規模な施設では、法令・条例の要求事項は極めて複雑化しています。

消防法に精通した行政書士に代行を依頼することで、貴社の実態に即した法令を遵守した消防計画の策定と、各種届出の確実な履行が実現します。これにより、お客様は本来の業務に集中しつつ、火災リスクや法令違反による拘禁刑や罰金のリスク から解放され、揺るぎない**成功と安心**を手に入れることができるのです。

店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、

ぜひご相談ください。

【初回相談は無料です】

03-6783-6727

03-6783-6727

受付時間 : 08:00~18:00 土日祝日も受付 運営 行政書士萩本昌史事務所

.png)

.png)

.png)

.png)