🔥 複合用途防火対象物とは

複合用途防火対象物とは、1つの建物内に異なる用途(例:店舗、事務所、住宅など)が混在している建物を指します。このような建物では、火災時の避難や消火活動が複雑化するため、特別な防火管理が求められます。

🧾 消防法施行令別表第1の「(16)項イ」と「(16)項ロ」の区分

(16)項イ:特定用途を含む複合用途防火対象物

以下の用途を含む建物が該当します:

- 劇場、映画館、演芸場、観覧場

- キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、遊技場、ダンスホール

- 待合、料理店、飲食店

- 物品販売業を営む店舗、展示場

- 旅館、ホテル、宿泊所

- 病院、診療所、助産所

- 公衆浴場(蒸気浴場、熱気浴場など)

これらの用途は、不特定多数の人が利用するため、火災時のリスクが高く、厳格な防火管理が求められます。

東京の消防手続支援ステーション

(16)項ロ:上記以外の複合用途防火対象物

(16)項イに該当しない複合用途防火対象物が該当します。例えば、事務所と住宅が混在する建物などがこれに当たります。

🛡️ 防火管理上の注意点

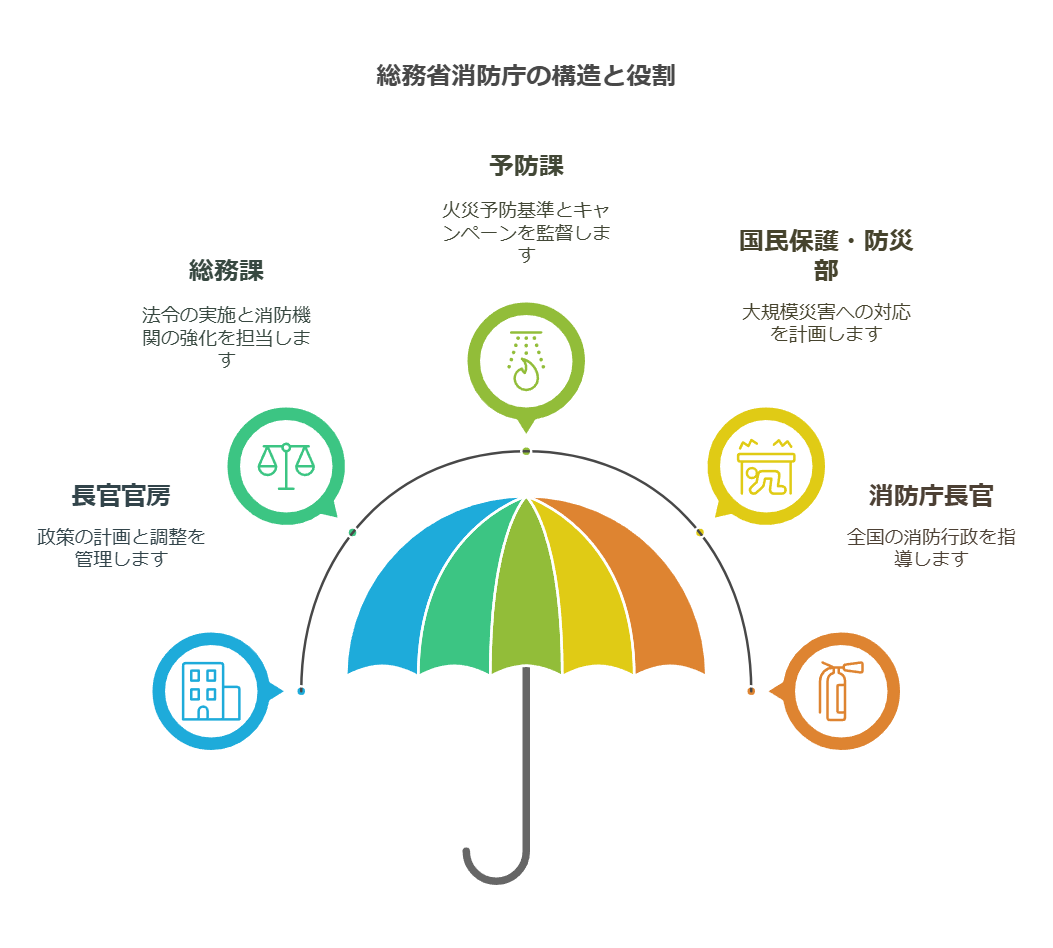

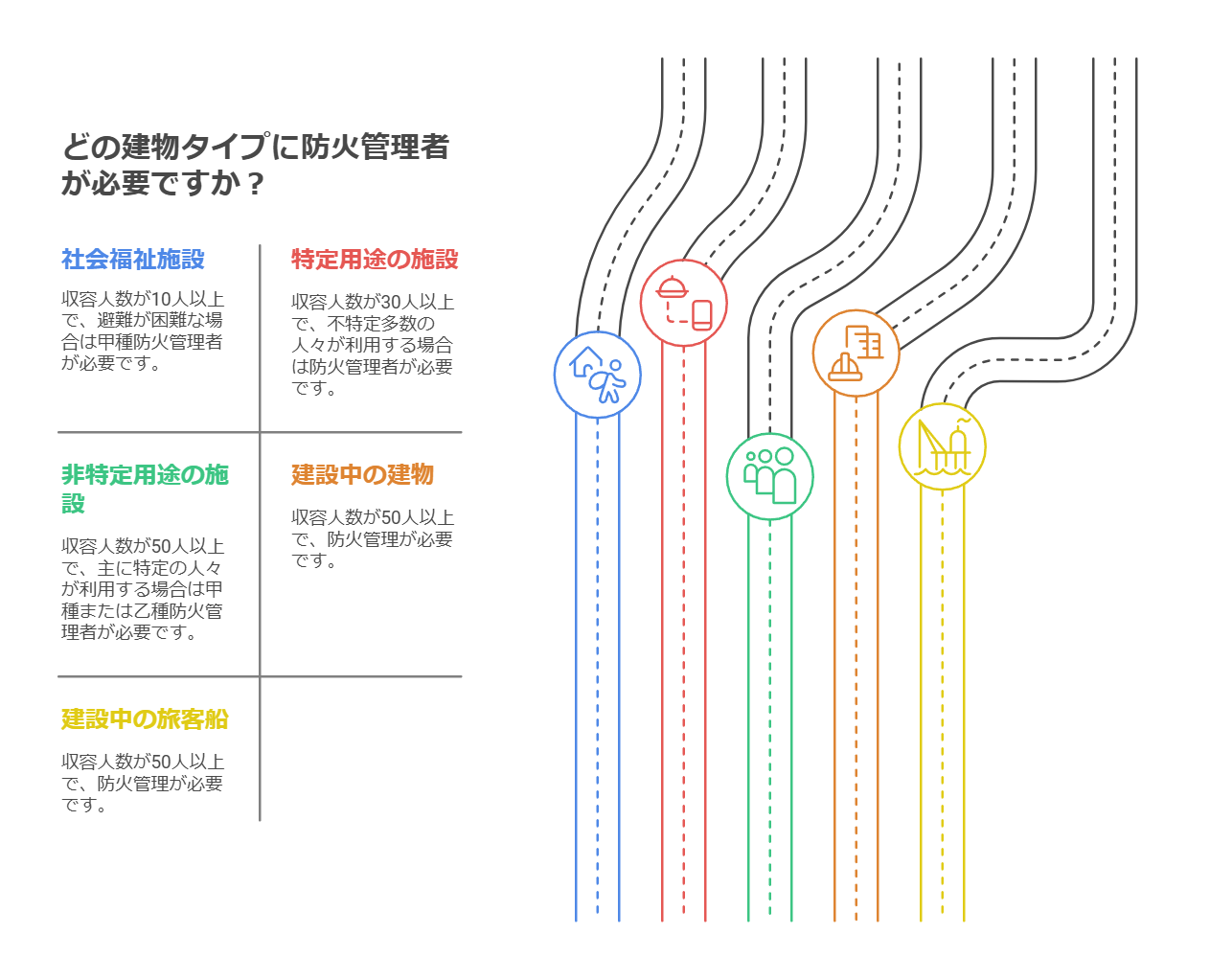

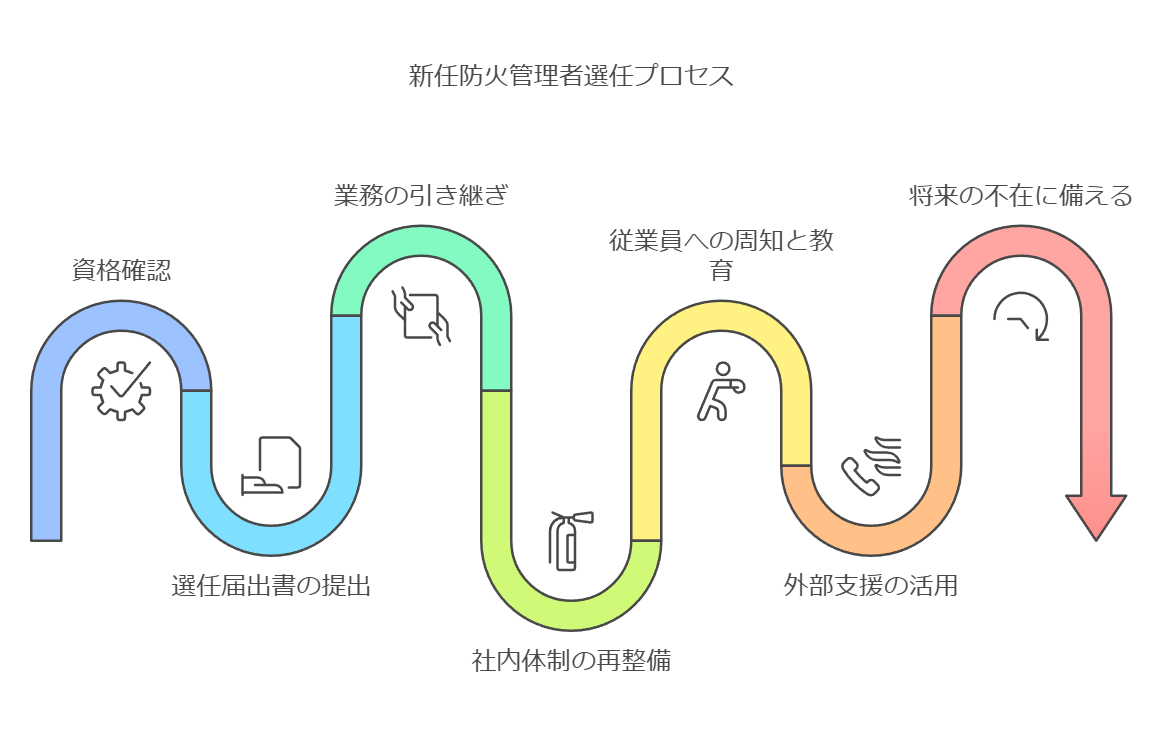

1. 防火管理者の選任

防火対象物の用途や収容人員に応じて、防火管理者の選任が義務付けられています。特に、特定用途を含む場合や収容人員が多い場合は、甲種防火管理者の選任が必要です。

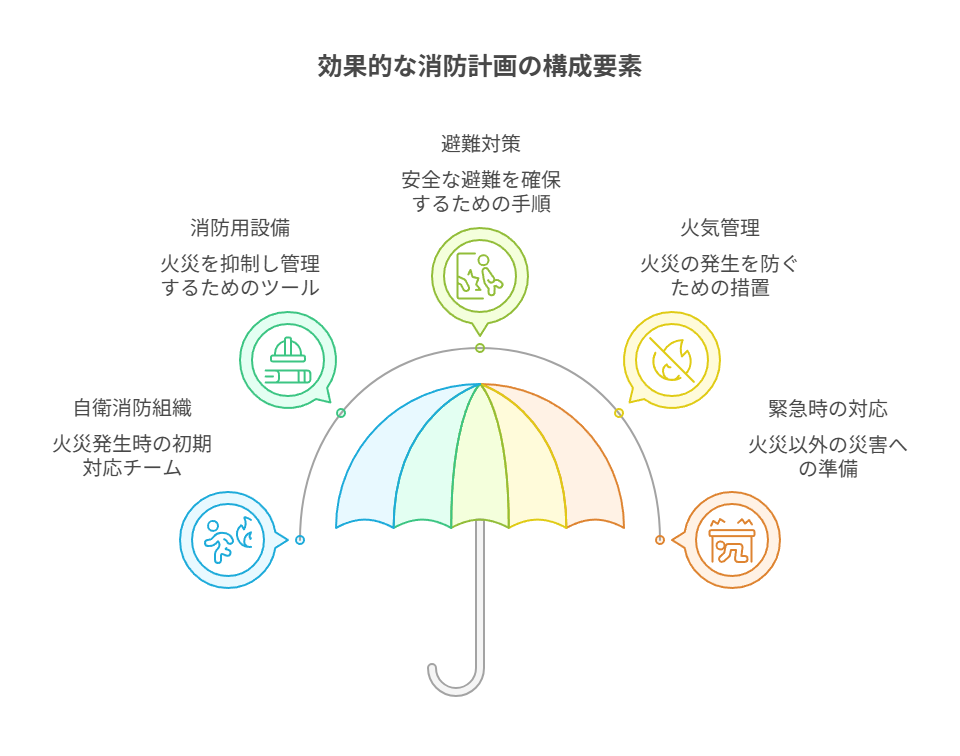

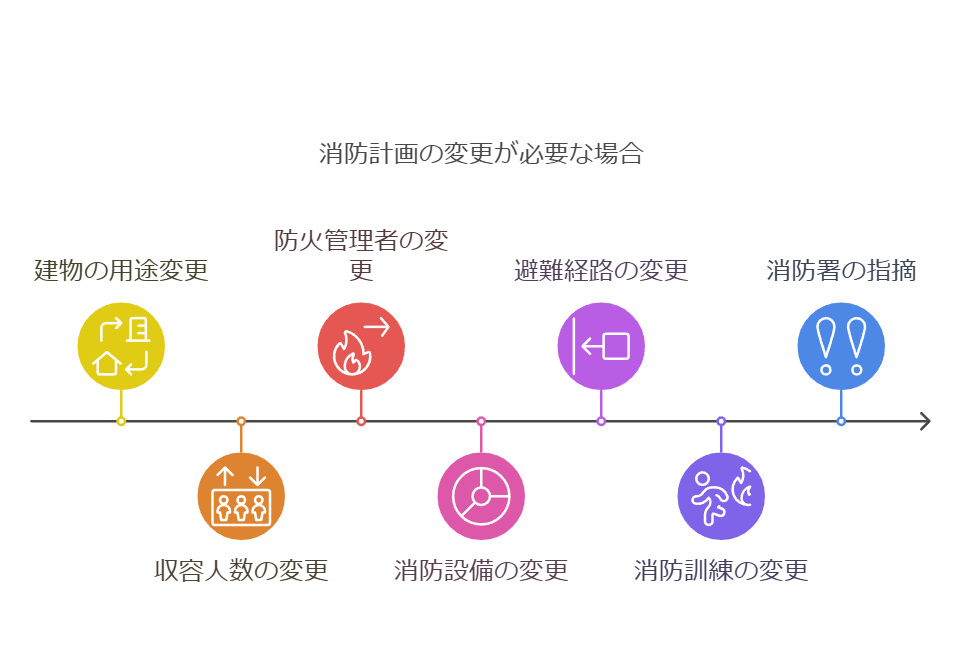

2. 消防計画の作成

統括防火管理が必要な場合には、建物全体の消防計画を作成し、統括防火管理者のもとで定期的な訓練や点検を実施することが求められます。複合用途の場合、各用途ごとの特性を考慮した計画が必要です。

3. 避難経路の確保

避難経路は常に確保され、障害物がない状態を維持する必要があります。また、避難誘導灯や非常口の表示が適切に設置されていることが重要です。

🔧 消防設備の相違

複合用途防火対象物では、用途に応じた消防設備の設置が求められます。例えば、特定用途を含む場合は、自動火災報知設備やスプリンクラー設備の設置が義務付けられることがあります。一方、非特定用途のみの場合は、設置義務が緩和されることがあります。

🧑💼 統括防火管理が必要な要件

以下の条件を満たす場合、統括防火管理者の選任が義務付けられます:

建物の管理権原が複数に分かれている場合において、

- 高層建築物(高さ31mを超える建築物)

- 地階を除く階数が3以上で、収容人員が30人以上の特定用途を含む建物

- 地階を除く階数が5以上で、収容人員が50人以上の非特定用途のみの建物

統括防火管理者は、建物全体の防火管理を統括し、全体の消防計画の作成や訓練の実施を行います。

📝 まとめ

複合用途防火対象物における防火管理は、用途の特性や建物の構造、収容人員などを考慮し、適切な管理が求められます。特に、特定用途を含む場合や管理権原が分かれている場合は、統括防火管理者の選任や全体の消防計画の作成が必要です。適切な防火管理を行うことで、火災時の被害を最小限に抑えることが可能となります。

防火管理に関する詳細な情報や具体的な手続きについては、管轄の消防署や専門の行政書士にご相談ください。

店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、

ぜひご相談ください。

【初回相談は無料です】

03-6783-6727

03-6783-6727

受付時間 : 08:00~18:00 土日祝日も受付 運営 行政書士萩本昌史事務所

.png)

.png)

.png)

.png)