1. 消防計画とは?

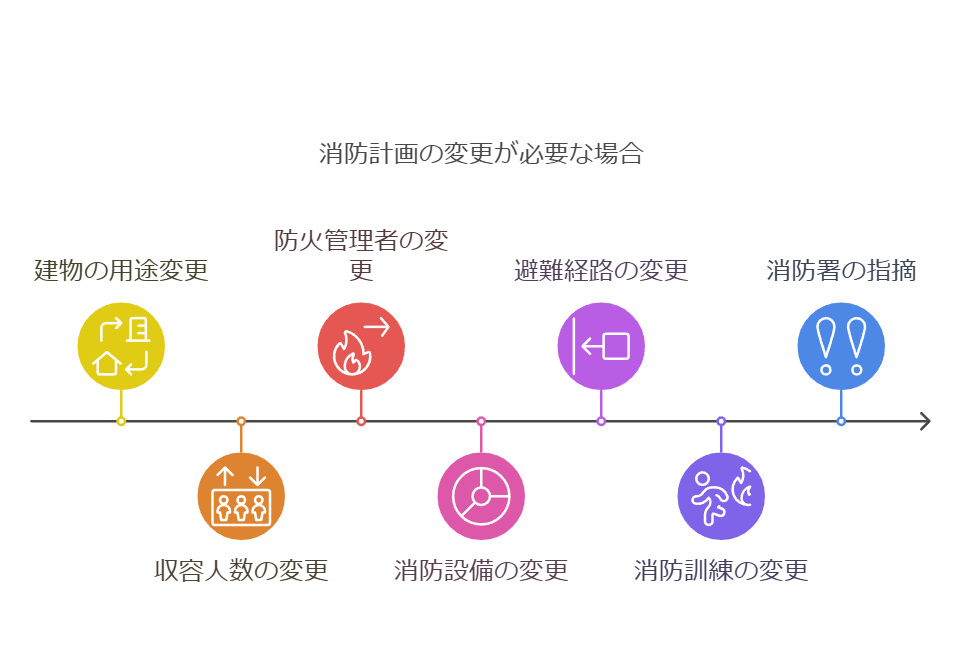

2. 消防計画の変更が必要なケース

① 建物の用途変更・テナントの入れ替え

② 収容人数の増減

③ 防火管理者の変更

④ 防火設備・消火設備の変更

⑤ 避難経路の変更

⑥ 消防訓練の内容変更

⑦ 消防署からの指導・指摘

3. 消防計画の変更手続き

【変更手続きの流れ】

4. まとめ

【関連記事】

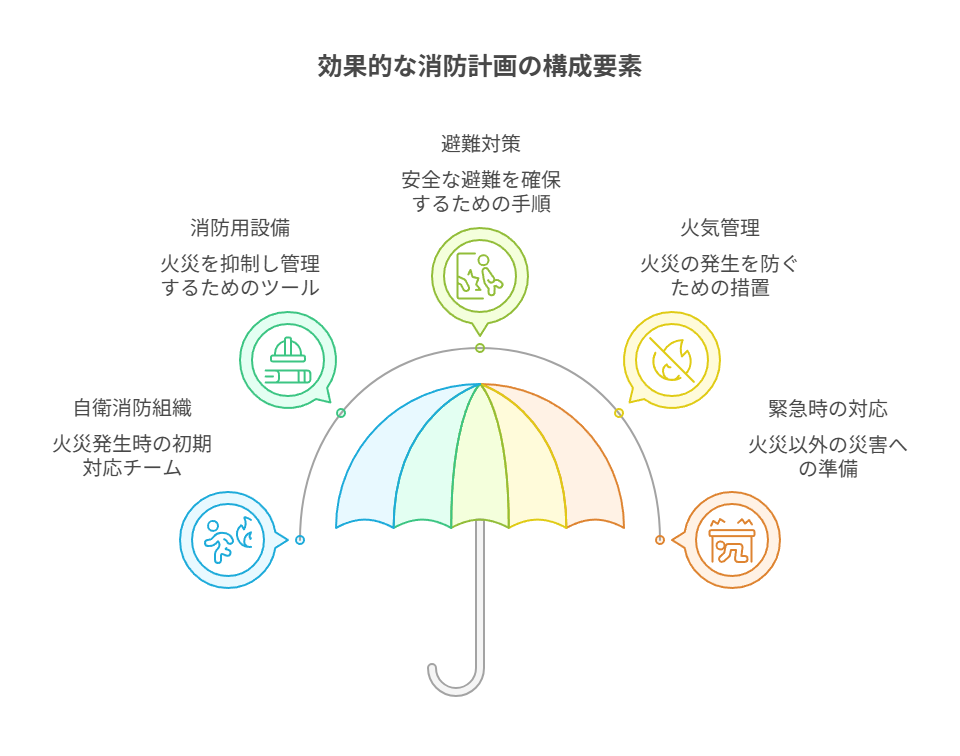

1. 消防計画とは?

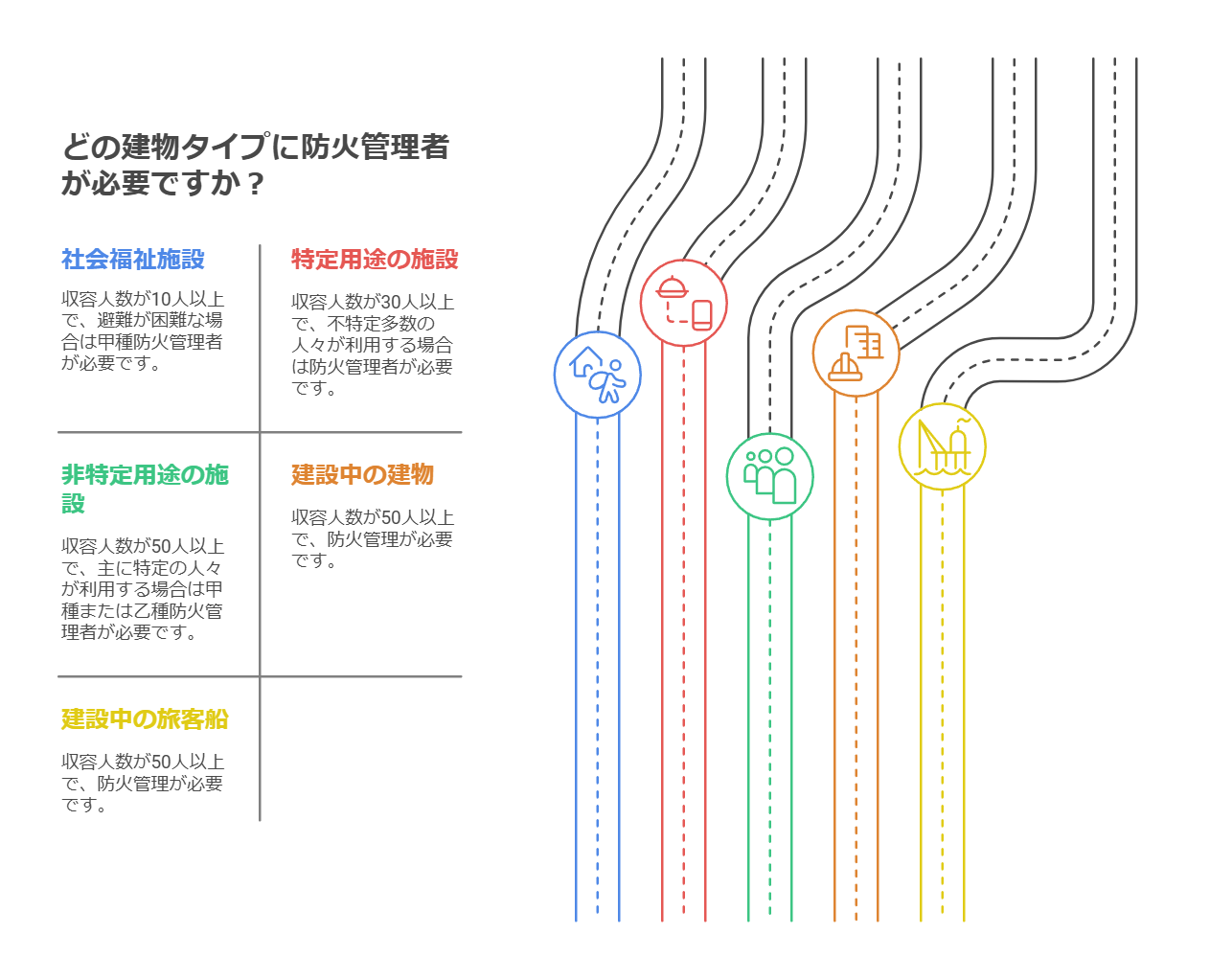

消防計画とは、火災発生時の対応や防火管理体制を明確にするために作成される計画書で、消防法第8条に基づいて一定の施設に義務付けられています。特に、防火管理者を選任する義務のある建物(特定防火対象物・非特定防火対象物)では、消防計画の作成・届出が必要です。

しかし、以下のような変更が生じた場合には、消防計画の見直し・変更が求められます。

2. 消防計画の変更が必要なケース

① 建物の用途変更・テナントの入れ替え

建物の用途が変わると、防火対策も異なるため、消防計画の変更が必要となる場合があります。例えば、

- 事務所だったフロアが飲食店になった

- 物販店舗が診療所に変わった

- シェアオフィスとして利用されるようになった

これらの変更によって、火気使用の有無や人の密集度が変わるため、消防計画の見直しが求められます。

② 収容人数の増減

建物内の収容人数が大幅に変わると、避難計画や消火設備の見直しが必要になります。

- オフィスの従業員が増えた

- ホテルの客室数が変更された

- イベントスペースの利用人数が増加した

収容人数の変更に伴い、避難経路や避難訓練の計画も修正する必要があります。

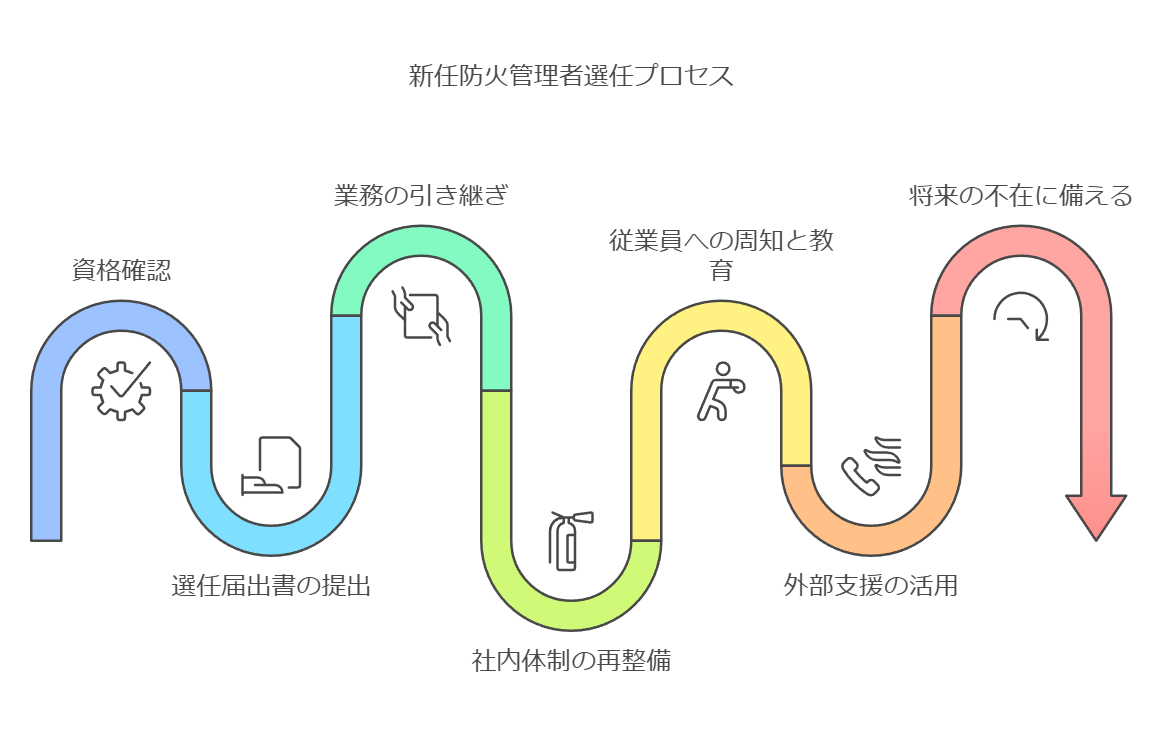

③ 防火管理者の変更

防火管理者が交代した場合、新しい防火管理者の名前を消防計画に反映する必要があります。また、新任の防火管理者が適切に業務を遂行できるよう、計画の引き継ぎが重要です。

④ 防火設備・消火設備の変更

以下のような設備変更が行われた場合、消防計画の変更が必要です。

- スプリンクラーや消火器の配置変更

- 火災報知機の増設・撤去

- 避難誘導灯や防火扉の設置変更

設備の配置が変わると、初期消火や避難誘導の方法も変わるため、計画の見直しが不可欠です。

⑤ 避難経路の変更

建物のリフォームや改修により、避難経路が変更された場合、消防計画の改訂が必要になります。

- 新たな非常口の設置

- 廊下の構造変更

- 階段の位置変更

これらの変更があると、避難訓練や避難誘導の手順も見直さなければなりません。

⑥ 消防訓練の内容変更

消防計画には、定期的な消防訓練の実施計画も含まれています。

- 訓練の頻度を変更する場合

- 訓練内容を新たなリスクに対応するものへ変更する場合

これらの変更がある際には、消防計画の修正と消防署への届け出が必要となります。

⑦ 消防署からの指導・指摘

- 消防署の査察や指導により、消防計画の変更が求められることがあります。

- 消防署の立ち入り検査で指摘を受けた

- 火災事例を受けて改善を求められた

この場合は、指導内容に基づき速やかに計画を見直し、再申請を行う必要があります。

3. 消防計画の変更手続き

消防計画を変更する場合、所轄の消防署に変更届を提出する必要があります。

【変更手続きの流れ】

-

STEP

- 変更内容の確認

変更が必要な項目を洗い出します。

-

STEP

- 消防計画の修正

新しい状況に応じて消防計画の項目・内容を更新します。

-

STEP

- 消防署への届出

管轄の消防署に、防火管理者が作成した「消防計画変更届出書」と変更した「消防計画」を提出します。

防火管理者の変更があった場合には、併せて「防火管理者選任(解任)届出書」を作成して提出します。

-

STEP

- 消防署の確認・審査

消防署が計画の内容が適切かどうか確認を受け、形式・内容が整っていれば受領され、副本の返還を受けます。

-

STEP

- 変更後の実践

自衛消防組織による訓練の実施や、新たな防火管理体制の確立を実施していきます。

4. まとめ

消防計画は、施設の安全を確保するための重要な計画です。用途変更や収容人数の増加、設備変更などがあった場合には、適切に消防計画を変更し、消防署へ届出を行う必要があります。

変更を怠ると、万が一の火災時に適切な対応ができず、大きな被害を招く可能性があります。定期的な見直しを行い、最新の状況に合った消防計画を維持することが大切です。

もし消防計画の変更手続きに不安がある場合は、行政書士に相談するのも一つの方法です。専門的なアドバイスを受けながら、スムーズな変更手続きを進めましょう。

【関連記事】

消防計画の作成手順とポイント

防火管理者の役割と選任の流れ

消防設備点検の義務と実施方法

定期的に消防計画を見直し、安全な環境を維持しましょう!

店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、

ぜひご相談ください。

【初回相談は無料です】

03-6783-6727

03-6783-6727

受付時間 : 08:00~18:00 土日祝日も受付 運営 行政書士萩本昌史事務所

.png)

.png)

.png)

.png)