「防火管理者は社内から選ぶべきか、それとも外部に委託できるのか?」というご質問について、防火管理者の内部選任・外部選任それぞれのメリット・デメリット、法的根拠、実務での注意点について解説します。

そもそも防火管理者とは?

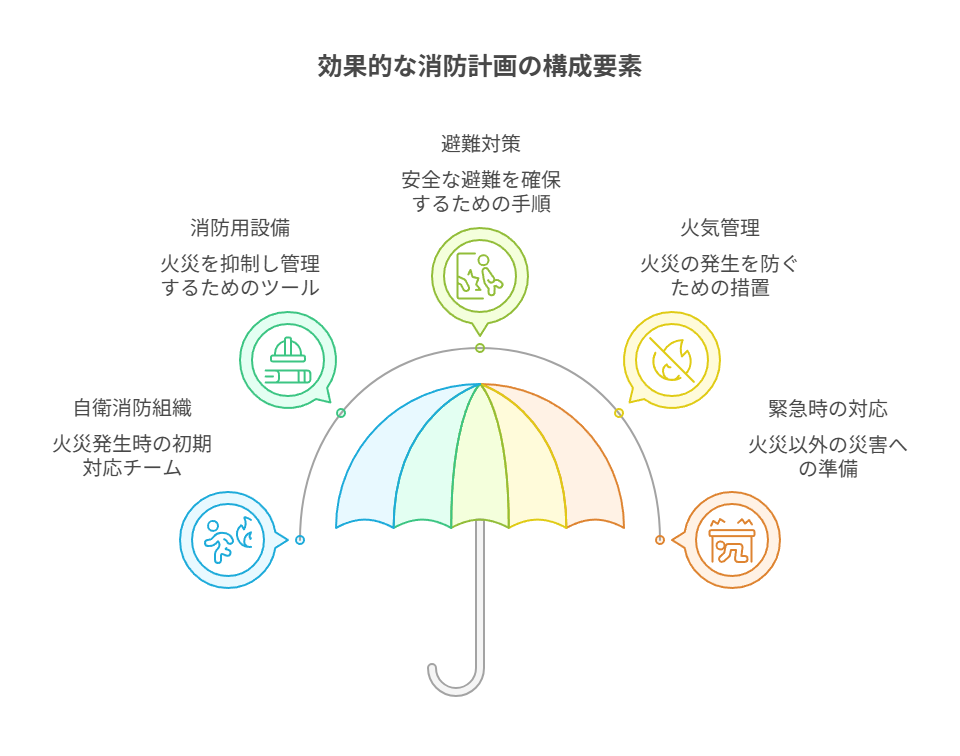

防火管理者とは、一定規模以上の防火対象物(ビル、店舗、共同住宅など)において、消防計画の作成や避難訓練、消防設備の点検管理などを統括的に行う責任者です。消防法第8条および第8条の2に基づき、一定の要件を満たす建物等では必ず防火管理者の選任が義務付けられています。

【法的根拠】防火管理者の選任義務

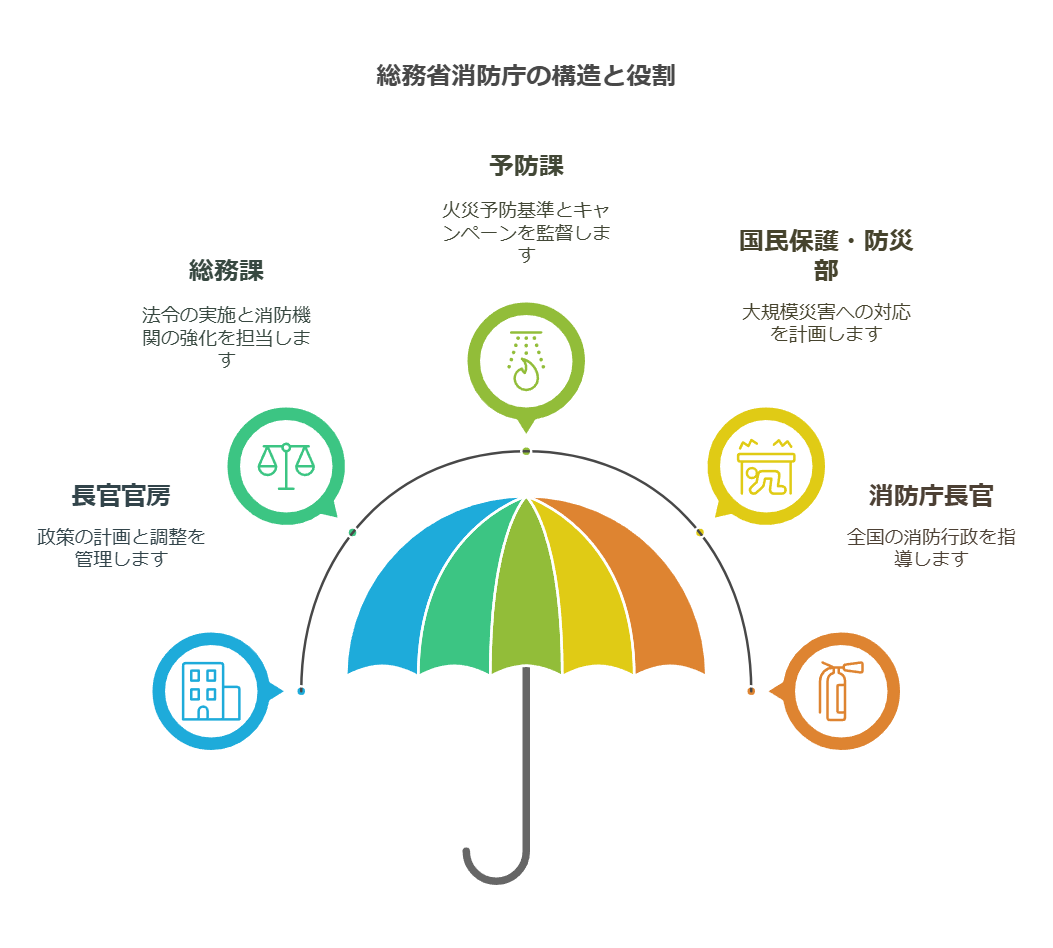

消防法第8条第1項では、防火対象物の関係者(管理権原者)は、政令で定める防火対象物に対して防火管理者を選任し、その者に必要な業務を行わせることが義務付けられています。また、同法第8条の2では、防火管理者が行う業務や講習受講義務などが定められています。

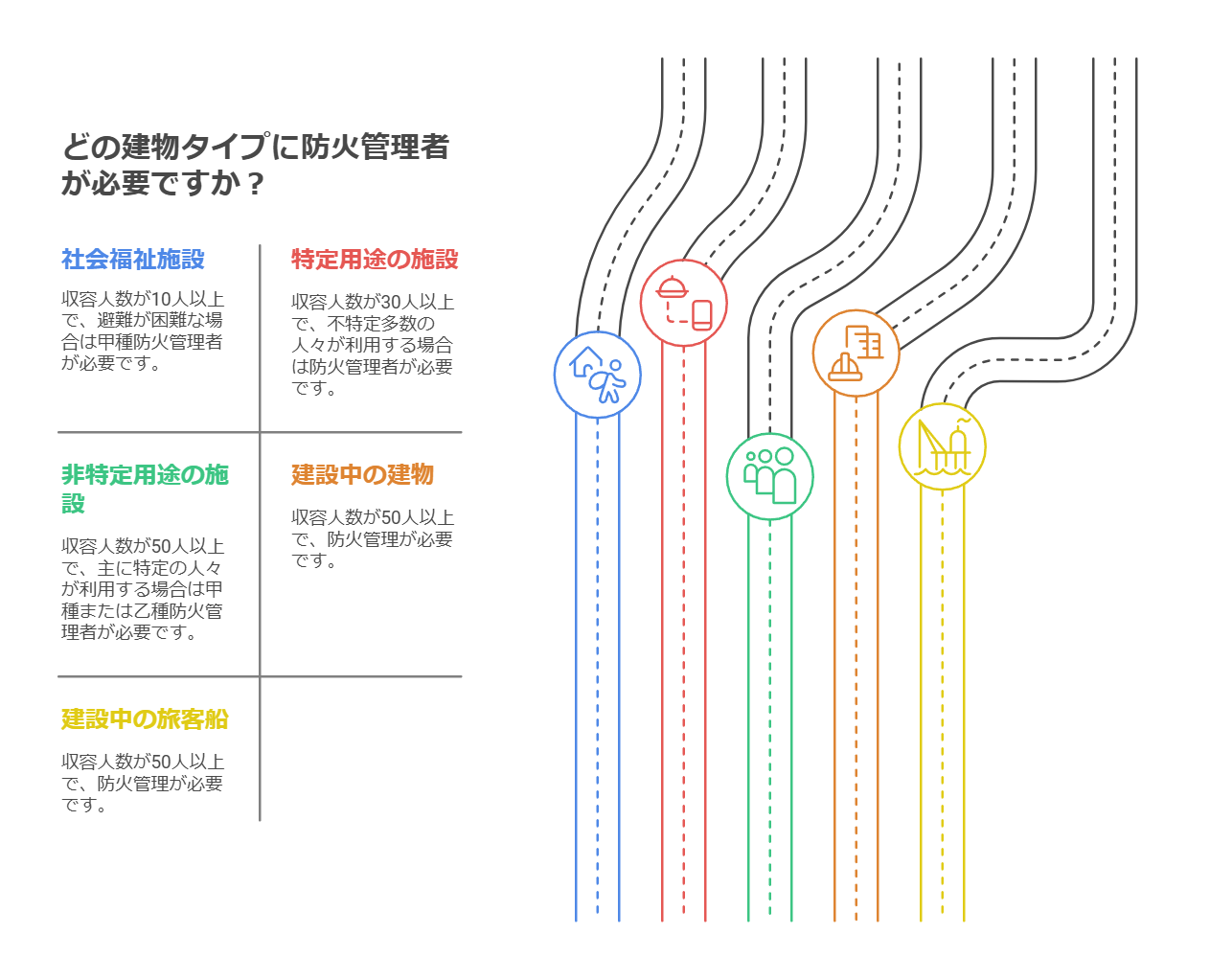

以下のような防火対象物では、防火管理者の選任が必要です:

①~⑤は消防法第8条、⑥~⑨は火災予防条例第55条の3に基づきます

| 区分 | 防火対象物の内容 | 条件 |

|---|---|---|

| ① | 社会福祉施設等(消防法施行令別表第一(6)項ロ) | 収容人員が10人以上 |

| ② | 特定用途(劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など) | 収容人員が30人以上(①を除く) |

| ③ | 非特定用途(共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所など) | 収容人員が50人以上 |

| ④ | 新築工事中の建築物 | 収容人員が50人以上かつ総務省令で定めるもの |

| ⑤ | 建造中の旅客船 | 収容人員が50人以上かつ総務省令で定めるもの |

| ⑥ | 屋外または屋内タンク貯蔵所 | 危険物の数量が指定数量の1,000倍以上 |

| ⑦ | 指定可燃物を貯蔵・取扱う防火対象物 | 床面積の合計が1,500㎡以上 |

| ⑧ | 屋内駐車場 | 車両収容台数が50台以上 |

| ⑨ | 地階に乗降場を有する車両の停車場 | ― |

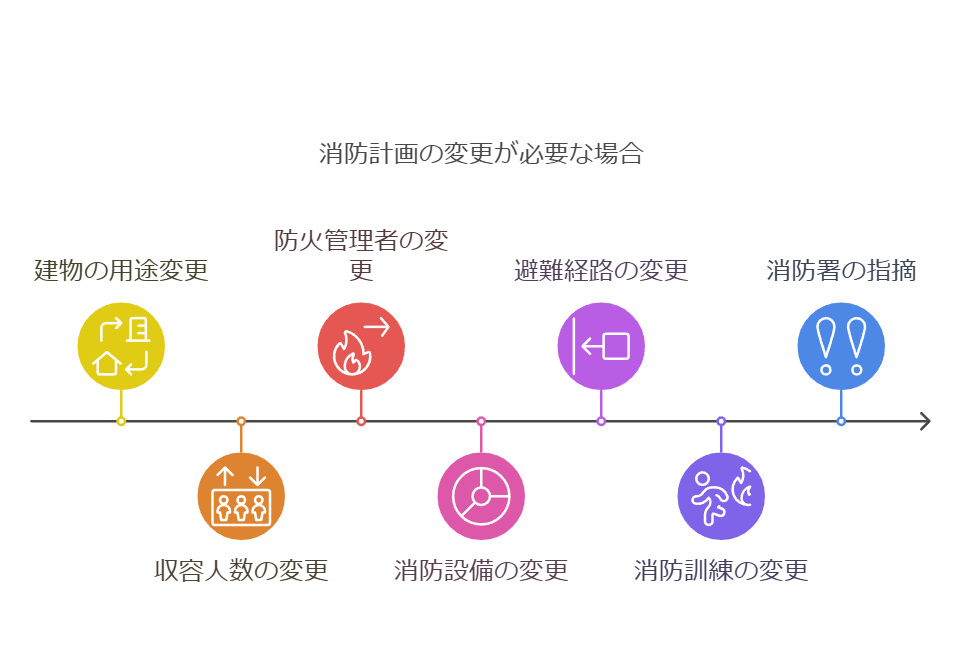

選任された防火管理者は、消防計画の作成・届出、避難訓練の実施、点検記録の管理などを行う責任があります。

【選任方法①】内部選任(社内からの選任)

◆ メリット

- 施設の実態をよく把握している

- 社員間での連携が取りやすい

- 緊急時に即時対応が可能

◆ デメリット

- 選任者がいない(資格要件を満たさない)場合がある

- 多忙な担当者にとって負担が大きい

- 法改正や点検指摘対応に不安が残る

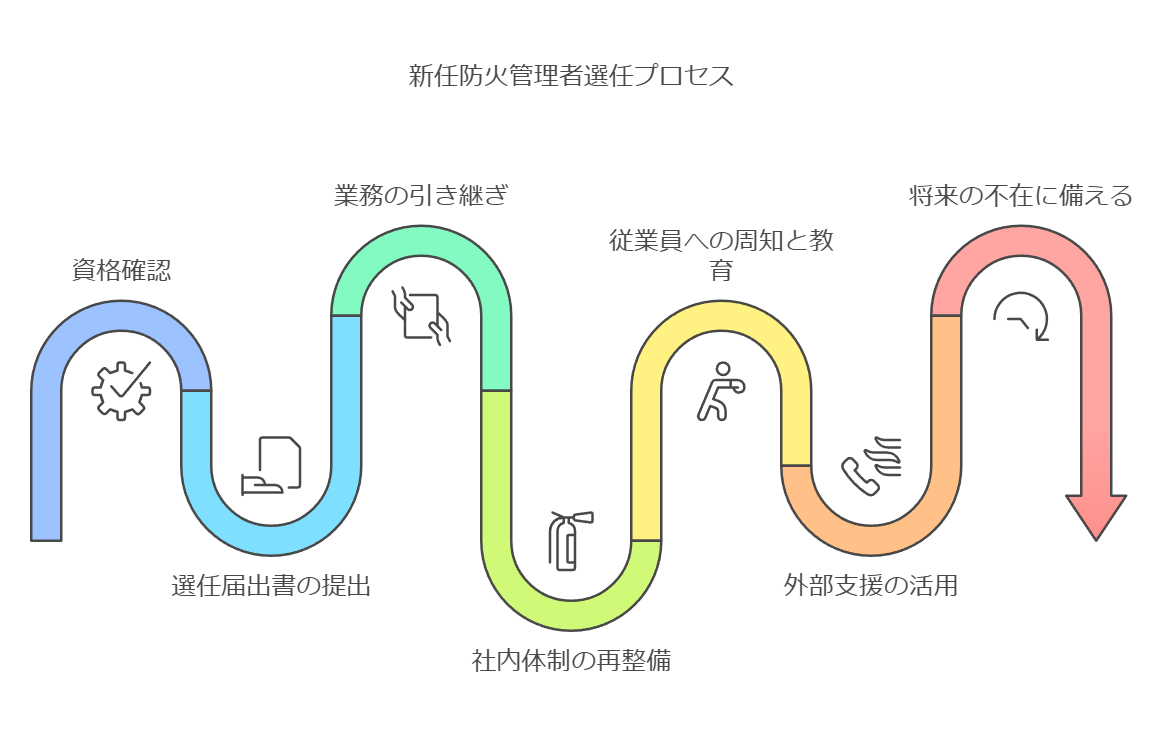

◆ 実務の注意点

- 防火管理者講習の受講が必須(普通or甲種)

- 実務のための知識・マニュアル整備も必要

- 形式的な選任だけで、実態がないと指導対象になることも

- 人事異動等で体制維持が困難となり、法令遵守・コンプライアンス体制の維持が困難

【選任方法②】外部選任(外部委託型)

◆ メリット

- 資格要件を満たす専門家に任せられる

- 最新法令や消防署対応に強い

- 内部の人材負担がなくなる

◆ デメリット

- 社内状況の把握に時間がかかる場合がある

- コストがかかる(契約料・顧問料など)

- 社員の防火意識が下がるリスクも

◆ 実務の注意点

- 「業務委託型防火管理者」として消防署に届出を行う必要

- 定期訪問や記録の作成・保管など、実働証明が重要

- 緊急時に防火管理者が不在で対応が困難で被害防止の実効性に欠く

対応体制(連絡手順など)を明確にしておく

【内部 vs 外部】どちらが適している?判断のポイント

以下の観点から選択することが実務上有効です:

| 判断基準 | 内部選任が適している | 外部選任が適している |

| 社員数・体制 | 社員が常駐・複数名 | 担当者がいない/不在が多い |

| 建物規模 | 小規模〜中規模 | 大規模/用途混在型施設 |

| 防火知識 | 教育体制が整っている | 専門家に任せたい |

| コンプライアンス重視 | 自主運営重視 | 法的リスクを排除したい |

消防法に精通した行政書士への委託がおすすめ

外部選任で防火管理をアウトソースする場合は、消防法に精通した経験豊富な行政書士に委託することが重要です。書類作成・届出の法的権限を有する専門家である行政書士に任せることで、実務の信頼性とコンプライアンスを同時に確保できます。行政書士と連携することで、次のようなメリットがあります:

- ✅ 消防計画の作成・届出まで一貫対応

✅ コンプライアンス体制の強化

社員が善意で書類を作成して、結果的に行政書士法違反となり、社会的信用低下につながることを回避 - ✅ 消防署からの是正指導に即応できる体制

- ✅ 点検業者との連携や立入対応の調整も可能

さらに、行政書士との顧問契約を通じて防火管理だけでなく、法令遵守支援もトータルにサポートできます。

まとめ:防火管理は「選任して終わり」ではない

防火管理者の選任は、形式的なものではなく、実効性のある防火体制の構築が目的です。社内で対応できる場合は内部選任、専門家の手が必要な場合は外部選任を検討し、いずれにしても「責任体制の明確化」「継続的な記録と運用」が重要です。

建物の用途や規模に応じた柔軟な判断で、防火安全と法令遵守を両立させましょう。

ご相談・防火管理サポートのご依頼はこちら

行政書士萩本昌史事務所では、防火管理に関するサポートを全国対応で行っております。

- 消消防署提出書類の作成・届出も一括支援

内部選任で防火管理者の負担となる書類作成・届出を軽減

(建築士・消防設備施工業者等からの資料提供、作図についても対応可) - 防火対象物点検・防災管理点検も対応

防火対象物点検資格者・防災管理点検資格者として対応します。 - 外部防火管理者としての業務委託も対応

店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、

ぜひご相談ください。

【初回相談は無料です】

03-6783-6727

03-6783-6727

受付時間 : 08:00~18:00 土日祝日も受付 運営 行政書士萩本昌史事務所

.png)

.png)

.png)

.png)