火災による被害を最小限に抑えるため、建物の用途や規模に応じて「防火管理者の選任」が義務付けられています。しかし、「うちの建物は本当に必要?」「面積や人数の数え方はどうなってるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、東京都の場合について、消防法と東京都火災予防条例に基づく「防火管理者が必要な防火対象物」と、面積の算定方法についてわかりやすく解説します。

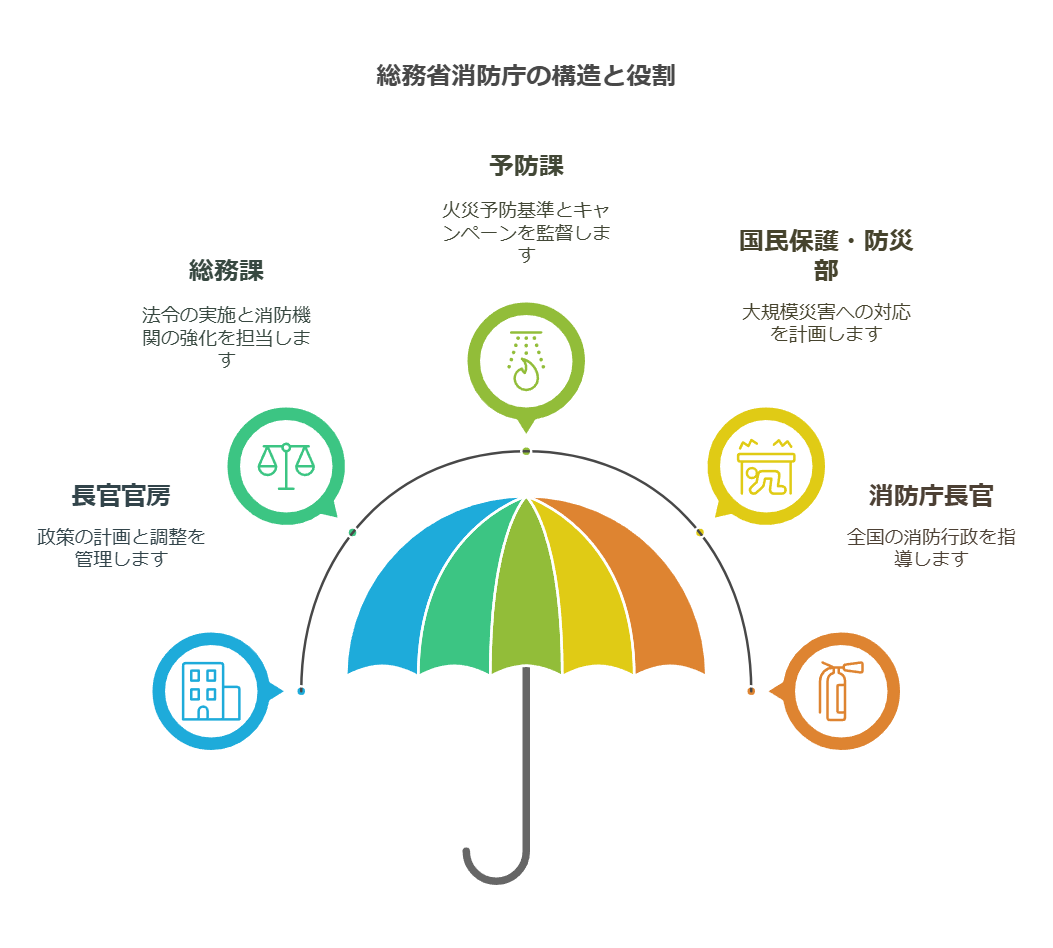

1. 防火管理者とは?

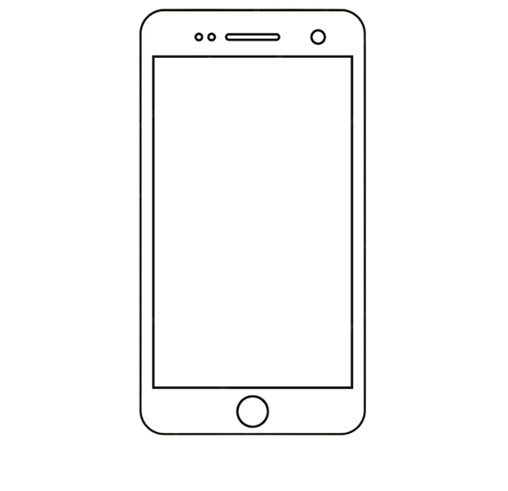

防火管理者とは、火災予防のための実務にあたる人です。建物における防火管理体制を整え、消防計画の作成、避難訓練の実施、防火設備の点検などを行います。

防火管理者の選任が必要な建物では、建物所有者だけでなく、すべてのテナントごとに防火管理者の選任が必要です。これは非常に重要なポイントです。

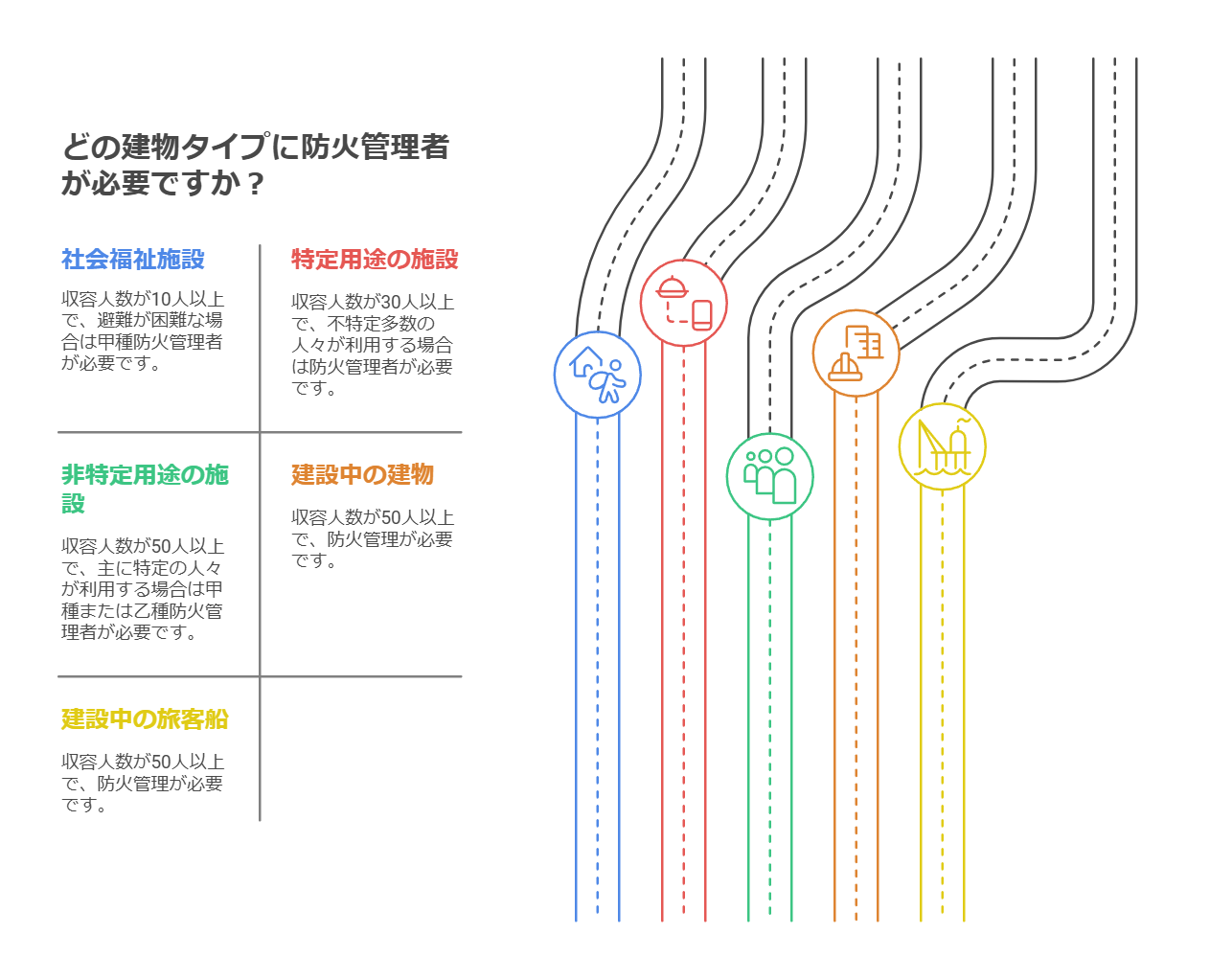

2. 防火管理者が必要な防火対象物

防火管理者の選任が必要な建物は、主に消防法第8条および東京都火災予防条例第55条の3に基づいて、以下のように定められています。

2-1【消防法第8条による防火対象物】

| 区分 | 説明 | 基準 | 防火管理者 |

|---|---|---|---|

| ① 社会福祉施設等(高齢者・障がい者施設など) |

(消防法施行令別表第一(6)項ロに掲げる防火対象物の用途)を含む防火対象物 |

防火対象物全体の収容人員が10人以上で選任が必要 | 甲種防火管理者 |

| ② 特定用途の防火対象物(飲食店・ホテル・病院・店舗など) | 不特定多数の人が利用する施設 | 収容人員が30人以上で防火管理者が必要 | |

| ③ 非特定用途の防火対象物(共同住宅・学校・工場・事務所など) | 主に特定の人しか利用しない施設 | 収容人員が50人以上で防火管理者が必要 |

甲種防火管理者 |

| ④ 新築工事中の建築物(総務省令により定められたもの) | 収容人員が50人以上で対象 | 甲種防火管理者 | |

| ⑤ 建造中の旅客船(同じく総務省令で定められるもの) | 収容人員が50人以上で防火管理が必要 | 甲種防火管理者 |

2-2【火災予防条例第55条の3による防火対象物】

| 区分 | 説明 | 基準 |

|---|---|---|

|

⑥ 屋外・屋内の危険物貯蔵所 |

危険物の合計が指定数量の1,000倍以上 | |

|

⑦ 指定可燃物の貯蔵・取り扱い施設 |

床面積の合計が1,500㎡以上 | |

|

⑧ 屋内駐車場 |

50台以上の車両を収容 | |

|

⑨ 車両の停車場 |

地下に乗降場を有するもの |

3. 防火管理者の資格区分

防火管理者には、主に以下の2種類の資格があります。

種類対象主な違い

甲種防火管理者原則すべての対象物高度な防火管理が必要な場合に対応

乙種防火管理者小規模な非特定用途等に限定講習時間が短く、選任範囲も限定的

上記①~③の用途・規模により、甲種または乙種の防火管理者が必要

上記④~⑨については、甲種防火管理者の選任が必須

4. 面積の算定方法と注意点

防火管理者が必要かを判断するには、建物全体の延べ面積や用途別面積の把握が不可欠です。

● 延べ面積の定義

「延べ面積」とは、建物の各階の床面積の合計を指します。

例:

1階:100㎡

2階:150㎡

合計:250㎡ → 延べ面積250㎡

この面積が、防火管理者の選任義務の有無に大きく関わります。

● 用途の分類にも注意

複数の用途が混在する建物(例:1階が飲食店、2階が事務所)では、特定用途部分の面積と全体の用途構成によって判断基準が異なります。

また、同じ建物内でも、テナントごとに防火管理者の選任が必要になる場合があります。契約形態によっても変わるため、管理者・所有者は確認が必要です。

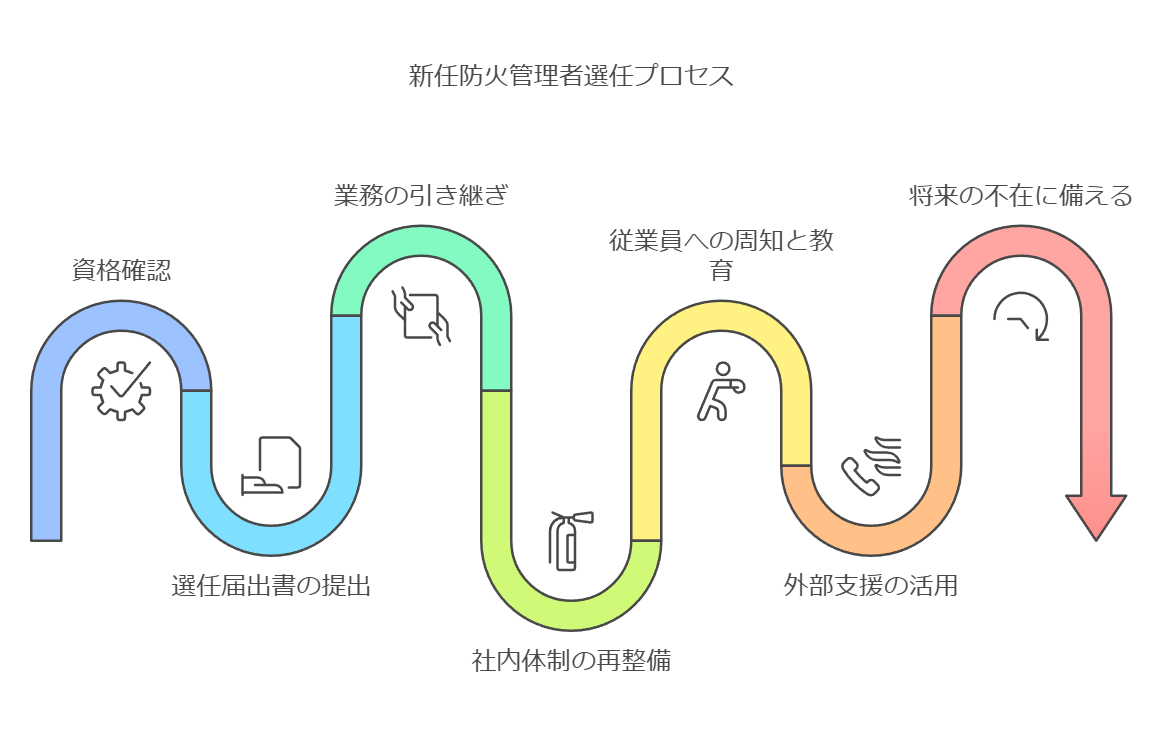

5.防火管理者選任の実務フロー

以下の流れに従って、防火管理体制を構築していきます。

ステップ1:管理権原者による状況把握

建物の用途・延べ面積・収容人員を確認

管理者が誰か(所有者・賃借人・管理会社)を特定

ステップ2:防火管理者の選任

管理的地位にある者で、適切な資格を有する人物を選定

兼務可能(例:店長・施設責任者など)

ステップ3:防火管理者選任届の提出

様式に従い、所轄消防署に「防火管理者選任届出書」を提出

提出期限:選任後遅滞なく

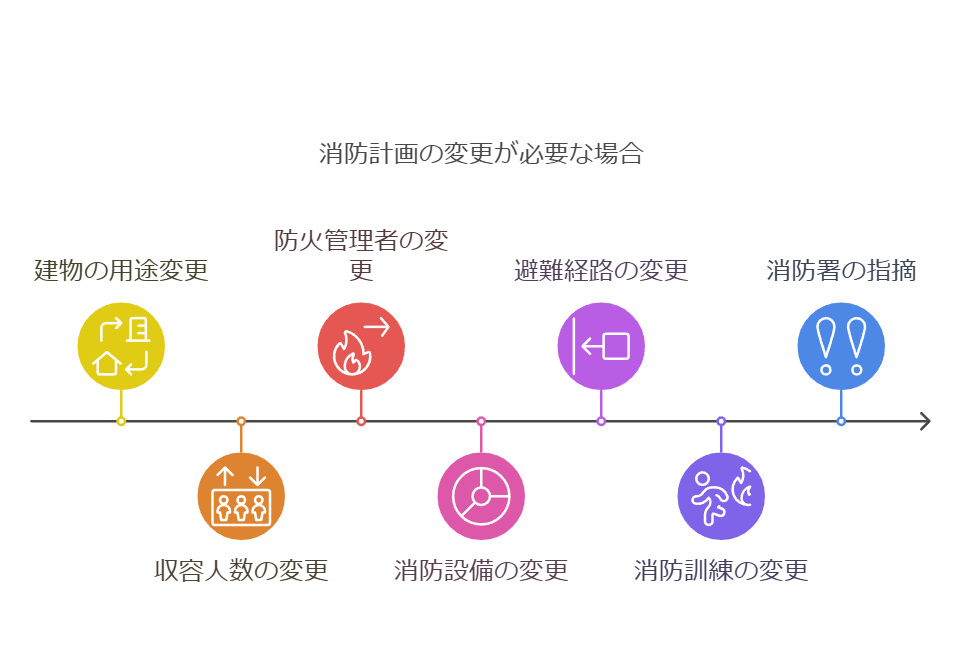

ステップ4:消防計画の作成・届出

防火対象物に応じた消防計画(消火・避難・通報手順など)を作成

所轄消防署長に届出

ステップ5:訓練・点検の実施

年1回以上の避難・消火訓練

消防設備等の定期点検の実施と記録保管

6.よくあるQ&A|防火管理者制度の疑問を解消!

Q1. テナントごとに防火管理者は必要ですか?

A. 管理権原が各テナントに分かれていれば、それぞれが選任・届出の義務を負います。

Q2. 建物全体に1名だけ選任すれば良いですか?

A. 権原が一体の場合は1名で可。複数の場合は「統括防火管理者」の選任が必要になることもあります

。

7. まとめ:防火管理の義務を見落とさないために

防火管理は単なるルールではなく、「人命と財産を守るための仕組み」です。防火管理者の選任義務は、用途・収容人員・延べ面積など複数の要素で判断されます。

建物全体での判断が必要

防火管理が必要な建物の場合テナントごとの選任も必要になる

複合用途ビルでは、用途別の面積計算が重要

不明点がある場合は、所轄の消防署や防火に詳しい行政書士等の専門家に相談するのがおすすめです。

参考 防火管理者の資格要件

店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、

ぜひご相談ください。

【初回相談は無料です】

03-6783-6727

03-6783-6727

受付時間 : 08:00~18:00 土日祝日も受付 運営 行政書士萩本昌史事務所

.png)

.png)

.png)

.png)