.png)

.png)

【はじめに】

テナントビルや複合用途建築物において、防火管理を適正に行うためには「統括防火管理者」の選任と、必要に応じて「統括防火管理協議会」の設置が不可欠です。

本記事では、消防法に精通した行政書士の視点から、統括防火管理者制度の法的根拠と実務運用、協議会設置の意義と手続き、実際の支援業務内容まで詳しく解説します。

1. 統括防火管理者とは?

統括防火管理者とは、同一の建物に複数のテナント(管理権原者)が入居している場合に、建物全体の防火管理業務を統括する責任者です。

これは、各テナントごとに防火管理者が置かれていても、建物全体としての避難導線や設備の管理に一貫性を持たせる必要があるために設けられた制度です。

2. 統括防火管理者の選任義務があるケース

2.1根拠法令

消防法第8条の2

消防法施行令第3条の2

東京都火災予防条例第43条(参考)

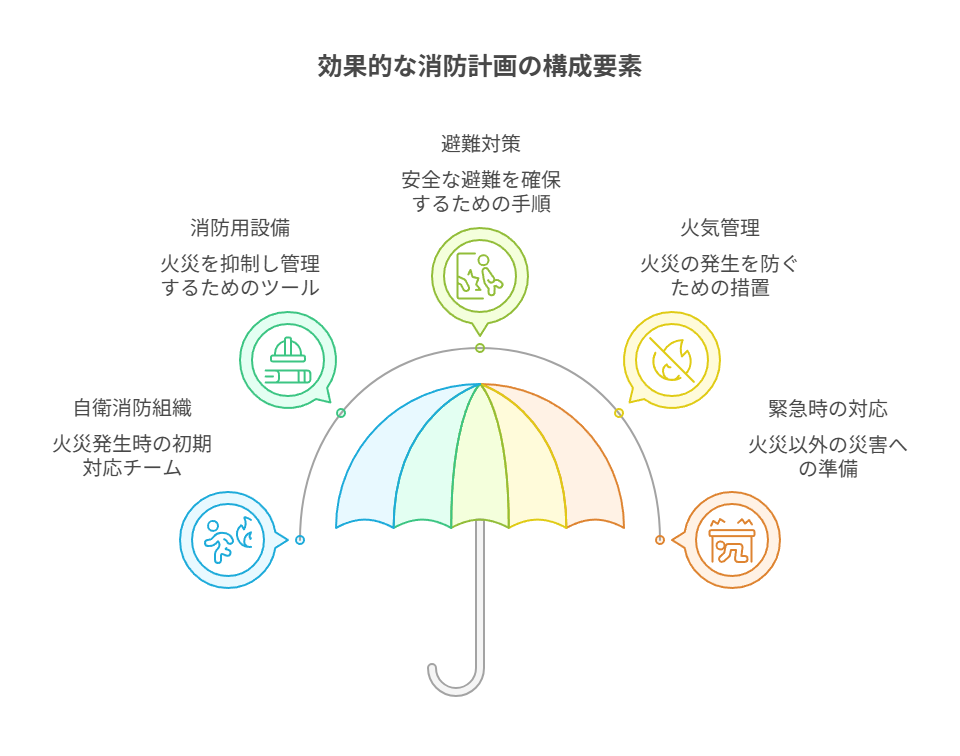

2.2統括防火管理者の選任が必要となる基準(消防法施行令第3条の2)

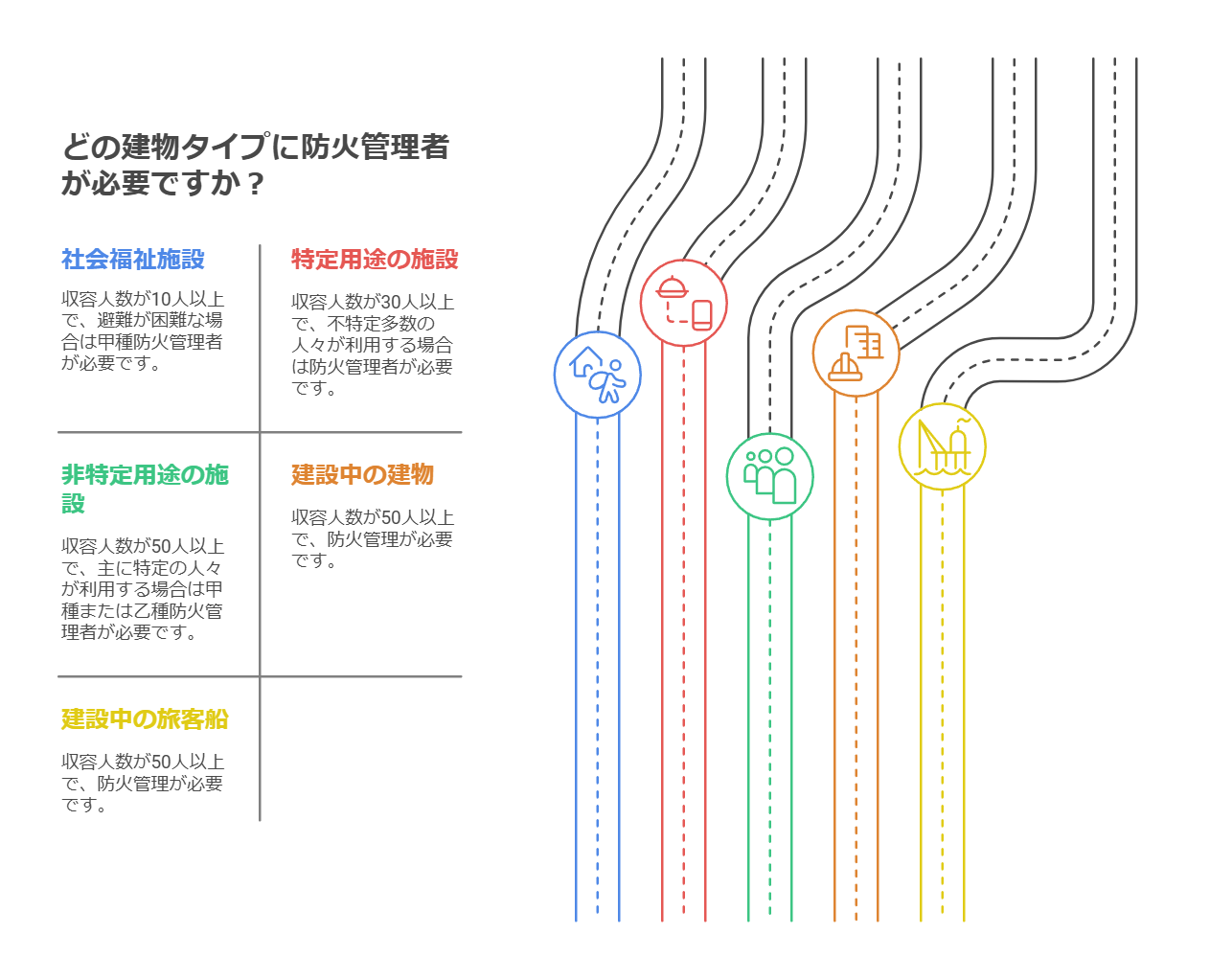

以下のすべての要件に該当する場合、統括防火管理者の選任が義務となります。

- 防火管理者の選任が必要な防火対象物であること(消防法第8条第1項)

- 複数の管理権原者がいて管理の権原が分かれていること

- 次のいずれかに該当すること:

- 高層建築物(高さ31mを超える建築物)

- 避難困難施設(消防法施行令別表第一(6)項ロの施設)が入っている防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの

- 特定用途の防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの(消防法施行令別表第一(6)項ロの施設を含む防火対象物を除く。)

- 非特定用途の複合用途の防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの

- 地下街のうち消防長又は消防署長が指定するもの

- 準地下街

- ※共同住宅も、管理権限が区分所有などで分かれている場合は「複数の管理権原者がいる」とされます。

.png)

2.3選任が必要なケース(例)

|

事例 |

内容 |

|---|---|

|

地上3階建て商業ビル |

各階ごとに別法人が店舗を経営で収容人員30人以上 |

|

共同住宅+店舗 |

1階が飲食店、2~3階が賃貸住宅で収容人員30人以上 |

|

雑居ビル(非特定用途) |

5階以上の複数の事業者が使用するビルで収容人員50人以上 |

ポイント:管理権原が異なる者が防火対象物を使用している場合は、統括防火管理者を選任義務が生じる可能性が高いです。

3. 統括防火管理者の主な業務内容

.png)

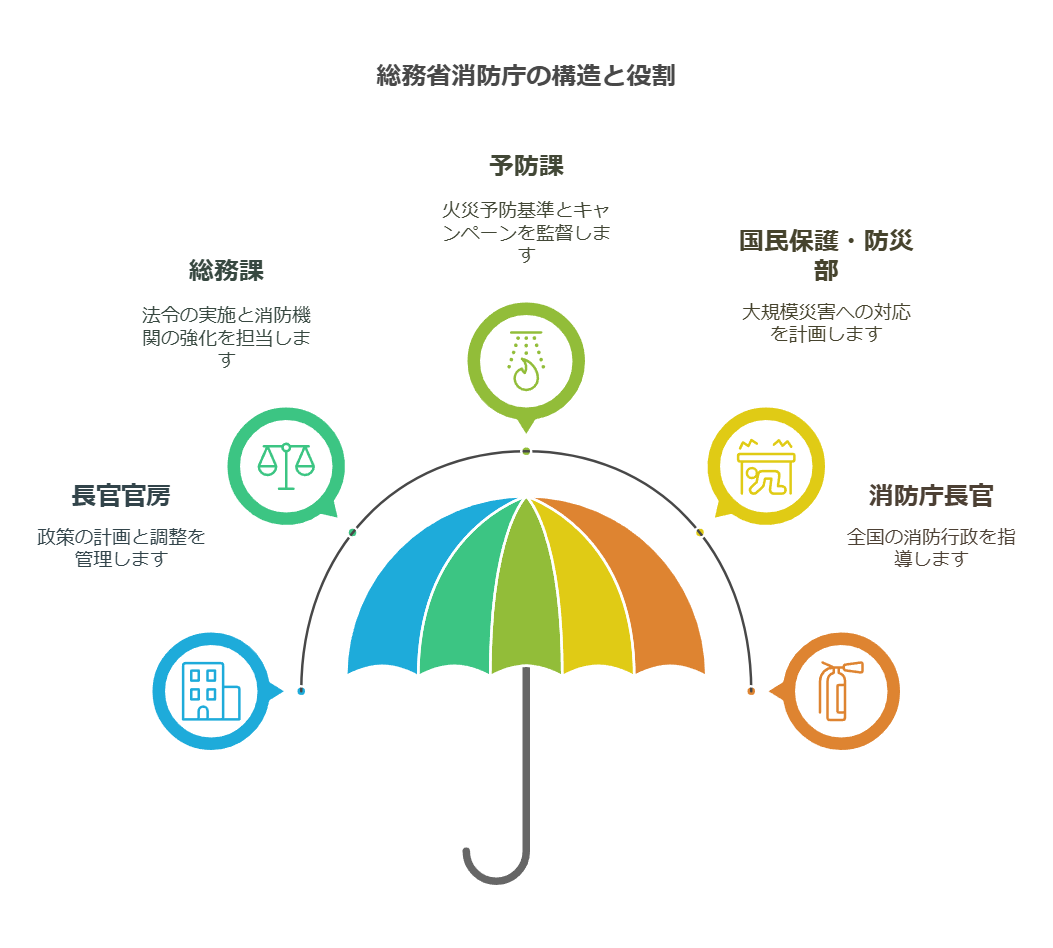

3.1統括防火管理者の責務

- 各テナントとの防火管理調整

- 全体についての消防計画の作成・届出

- 避難訓練の統一的実施・記録保管

- 建物全体に係る防火上の点検・改善

- 火災発生時の連絡・対応フローの整備

3.2統括防火管理者の指示権

統括防火管理者は、統括防火管理の業務上必要があると認めるときは、各防火管理者に対して必要な指示をすることができます。

4. 協議会の設置と意義

統括防火管理者を選任する際、関係するすべての管理権原者間で合意形成を図る必要があります。

これを形式化するための手段が「統括防火管理協議会」の設置です。

協議会の目的:

- 建物全体の防火管理体制について合意形成

- 統括防火管理者の選任と権限の明確化

- 消防計画の承認・改善に関する意見調整

- 火災予防に関する情報共有・教育

※設置は法定義務ではありませんが、実務上、消防署からの指導・要請により求められるケースが多いです。

5. 協議会設立に必要な手続きと書類

必要書類一式:

| 書類名 | 内容 |

|---|---|

| 協議会設立届 | 協議会設置の通知(消防署への提出) |

| 協議会規約 | 構成員・議決方法・協議事項等の規定 |

| 協議会議事録 | 統括防火管理者の選任についての協議記録 |

| 統括防火管理者選任届出書 | 消防署へ提出(選任後14日以内) |

| 統括消防計画 | 各テナントの意見を踏まえて作成し消防署へ届出 |

6. 行政書士の支援内容と活用のメリット

6.1行政書士による支援内容:

行政書士は、以下の場面で実務支援を行います。

- 建物状況・管理権限の調査

- 統括防火管理者選任届出書の作成

- 協議会規約・議事録の作成支援

- 全体消防計画の作成代行

- 消防署との事前協議・同席説明

6.2行政書士活用のメリット:

✅ 各管理者間の調整を中立的立場で代行

✅ 法的要件を網羅した文書作成

✅ 消防署とのやり取りもスムーズに対応

7. よくあるトラブルと解決策

|

トラブル |

解決策 |

|---|---|

|

管理者間で責任の押し付け合い |

協議会の設置と規約による役割明確化 |

|

消防署の是正指導への未対応 |

行政書士による対応計画書作成と代理提出 |

|

書類未整備による立入検査での指摘 |

継続的な書類更新と保管体制の整備 |

8. まとめ|防火管理の「統括」は建物の安全を守る中核

統括防火管理者と協議会は、単なる手続きではなく、災害発生時に命を守るための責任ある防火体制の確立手段です。

行政書士のサポートにより、建物全体の防火管理業務を法的にも実務的にも万全に整備することが可能となります。

防火管理体制の整備に不安のあるビルオーナー様・管理会社様は、ぜひ一度、消防法に精通した行政書士へご相談ください。

🔖関連記事

店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、

ぜひご相談ください。

【初回相談は無料です】

03-6783-6727

03-6783-6727

受付時間 : 08:00~18:00 土日祝日も受付 運営 行政書士萩本昌史事務所

.png)

.png)

.png)

.png)