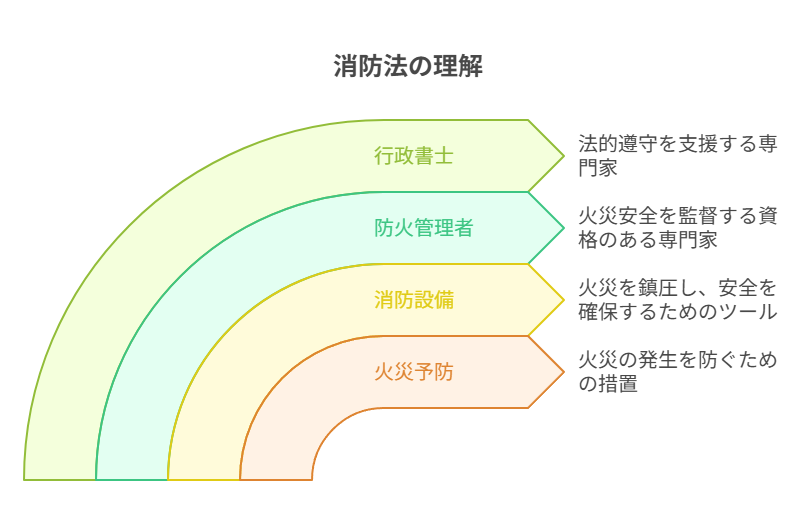

消防法は、私たちの社会の安全を守る上で極めて重要な法律です。この法律は、火災の発生を予防し、万が一火災が発生した場合にその被害を最小限に抑えるための詳細な基準を定めています。しかし、その複雑さゆえに、多くの企業や建物の関係者にとって、適切に遵守することは大きな課題となることがあります。

本記事では、消防法の基本から、その中核をなす防火管理者制度、そして消防用設備等の設置基準までを詳しく解説します。さらに、これらの複雑な法規制を乗り越え、皆様の防火安全を確実なものにするために、行政書士がどのようにして皆様をサポートできるのかについて、専門家としての視点と分かりやすい言葉でお伝えします。

--------------------------------------------------------------------------------

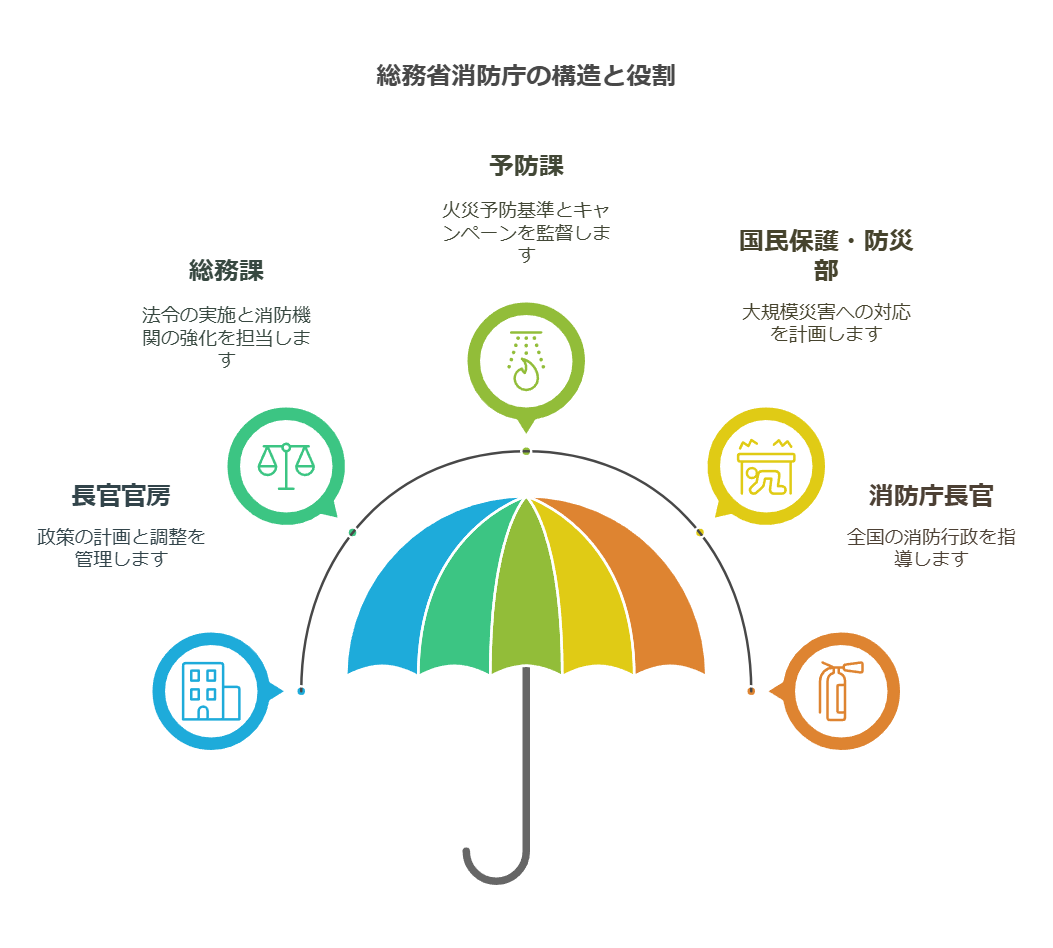

1. 消防法とは?なぜ重要なのか?

消防法(昭和23年法律第186号)は、火災を予防し、警戒し、鎮圧することによって、国民の生命、身体及び財産を火災から保護することを目的とした法律です。この法律は、単に火災発生後の対応だけでなく、火災の発生そのものを未然に防ぐための様々な義務を、建物や施設の関係者に課しています。

消防法の主な規制対象と目的 消防法が規制する対象は、「防火対象物」と呼ばれる建築物やその他の工作物です。これらの防火対象物の所有者、管理者、または占有者(総称して「関係者」といいます)は、消防法、消防法施行令、消防法施行規則、そして市町村の火災予防条例など、多岐にわたる法令・規則に定められた基準に従い、防火管理上必要な措置を講じる義務があります。

具体的な義務は以下の通りです。

.png)

1.1 火災予防の徹底:

火を使用する設備や器具(例えば、かまど、風呂場、こんろなど)の位置、構造、管理、および取扱いに関して、火災予防上必要な事項が政令や市町村条例で厳格に定められています。これには、可燃物との安全な距離の確保や、可燃性の蒸気・ガスが滞留しない位置への設置などが含まれます。

1.2 消防用設備等の設置と維持:

火災が発生した場合に、迅速な消火活動、安全な避難、および消防隊による円滑な活動を可能にするために、消火設備、警報設備、避難設備などの「消防用設備等」の設置と維持が義務付けられています。

1.3 防火管理体制の確立:

建物や施設の規模、用途に応じて、防火管理者を定め、消防計画を作成し、自衛消防組織を設置するなど、効果的な防火管理体制を確立することが求められます。

これらの義務は、単なる形式的なものではなく、火災による人的・物的被害を未然に防ぐための実効的な対策です。義務を怠った場合、関係者は罰則(拘禁刑や罰金)の対象となるだけでなく、企業の社会的信用失墜や、何よりも大切な人命を危険に晒すことにつながります。

--------------------------------------------------------------------------------

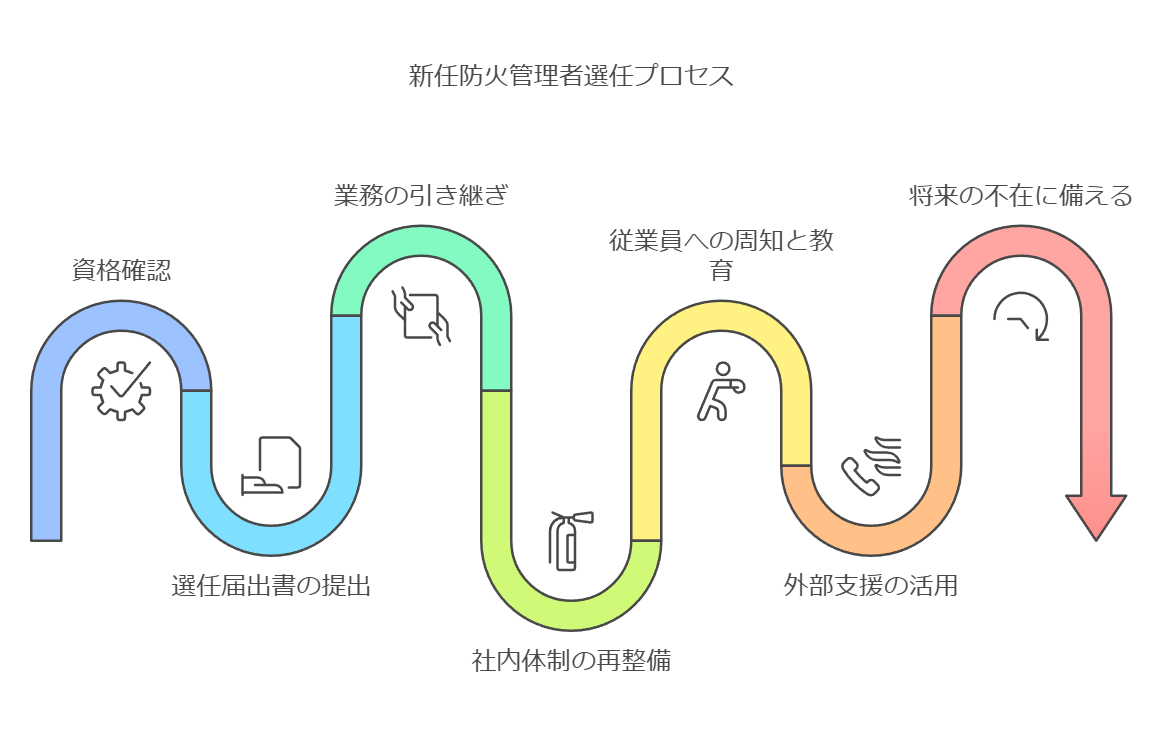

2. 防火管理者制度の徹底解説

防火管理者制度は、消防法における火災予防対策の要であり、建物全体の防火安全を確保するための重要な役割を担います。

.png)

2.1 防火管理者とは?

防火管理者とは、消防法令に基づき、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的な地位にある者として、所轄の消防長または消防署長から認められた資格を有する専門家です。彼らは、防火管理に関する専門的な知識と技能を持つ者として、火災の発生を未然に防ぎ、万が一の際には被害を最小限に抑えるための中心的な役割を果たします。

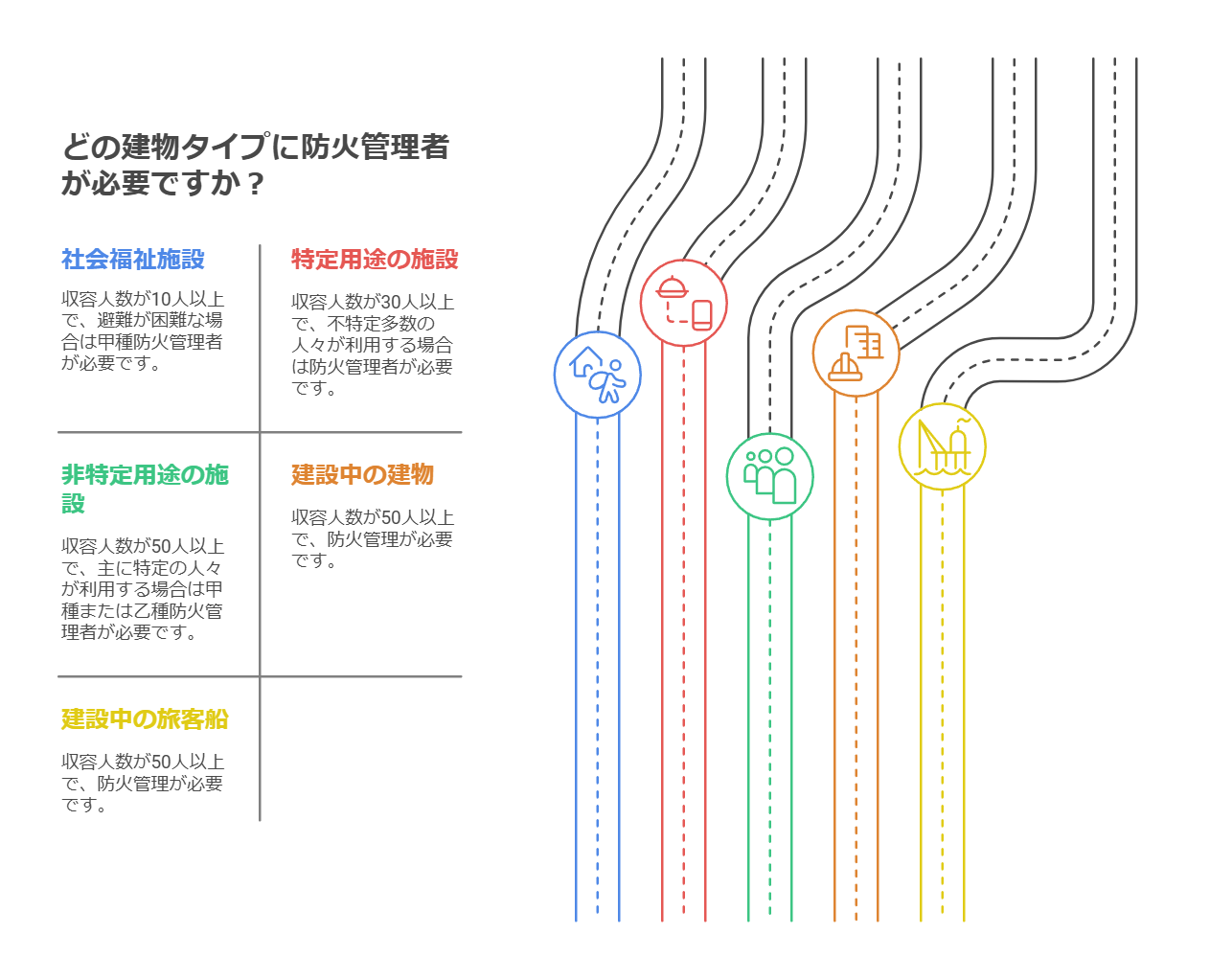

防火管理者が必要な防火対象物

防火管理者の選任義務がある防火対象物は、その建物の用途と収容人員(建物内に居住・勤務する人や出入りする人の数)によって定められています。この収容人員は、テナントごとではなく、建物全体の合計で算定されます。

主な防火対象物の区分と選任基準は以下の通りです。

• 特定防火対象物(不特定多数の人が出入りする用途)

◦ 劇場、映画館、演芸場、観覧場、百貨店、マーケット、ホテル、旅館、飲食店、病院など、不特定多数の人が出入りする用途に供される建物です。

◦ 収容人員が30人以上の場合に防火管理者の選任が必要です。

◦ 特に、老人短期入所施設や養護老人ホームなど、火災発生時に**自力で避難することが著しく困難な者が多く入所する社会福祉施設等(消防法施行令別表第一(6)項ロ)**を含む防火対象物の場合、収容人員が10人以上で選任が必要です。

• 非特定防火対象物(特定用途以外の用途)

◦ 共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など、特定用途以外の用途のみに供される建物です。

◦ 防火対象物全体の収容人員が50人以上の場合に防火管理者の選任が必要です。

• 新築工事中の建築物または建造中の旅客船

◦ 地階を除く階数が11以上かつ延べ面積が1万平方メートル以上の建築物。

◦ 総務省令で定める条件を満たし、収容人員が50人以上の場合に防火管理者を選任する必要があります。

◦ 建造中の旅客船で、収容人員が50人以上かつ甲板数が11以上のものも対象です。

• その他の特殊な防火対象物

◦ 同一敷地内の屋外タンク貯蔵所または屋内貯蔵所で、貯蔵する危険物の数量が指定数量の1,000倍以上のもの。

◦ 指定可燃物を貯蔵または取り扱う防火対象物で、床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの。

◦ 50台以上の車両を収容する屋内駐車場。

◦ 地階に乗降場を有する車両の停車場。

収容人員の算定方法は、消防法令(消防法施行規則第1条の3)で用途ごとに細かく定められており、複数の用途が混在する建物では、それぞれの用途の収容人員を算定し、合算する必要があります。

防火管理者の資格

防火管理者の資格には、「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」の2種類があり、選任される防火対象物の種類や規模に応じて、必要な資格が異なります。

• 甲種防火管理者:

◦ 「甲種防火対象物」(特定防火対象物の大部分および大規模な非特定防火対象物)に選任されます。

◦ 資格取得には、都道府県知事、消防長、または総務大臣の登録を受けた法人が行う「甲種防火管理講習」の課程を修了する必要があります。この講習は通常2日間で実施されます。

◦ その他、大学や高等専門学校で防災に関する学科を修了し1年以上の防火管理実務経験を有する者、市町村の消防職員で1年以上管理的または監督的な職にあった者、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者(安全管理者、防火対象物点検資格者、危険物保安監督者、1級建築士など、一定の条件を満たす方)も甲種防火管理者となることができます。

• 乙種防火管理者:

◦ 「乙種防火対象物」(延べ面積が300平方メートル未満の特定用途、または500平方メートル未満のその他用途の防火対象物)に選任されます。

◦ 資格取得には、都道府県知事、消防長、または総務大臣の登録を受けた法人が行う「乙種防火管理講習」の課程を修了する必要があります。この講習は通常1日間で実施されます。

再講習の義務 一度資格を取得すれば終わりではありません。特定の防火対象物の防火管理者は、防火管理に関する新たな知識や技術の習得のため、定期的に「再講習」を受講する義務があります。例えば、特定用途の防火対象物で、防火対象物全体の収容人員が300人以上の甲種防火対象物や、甲種防火管理者の選任が義務となるテナントの防火管理者は、この再講習が必須です。

防火管理者の主な業務

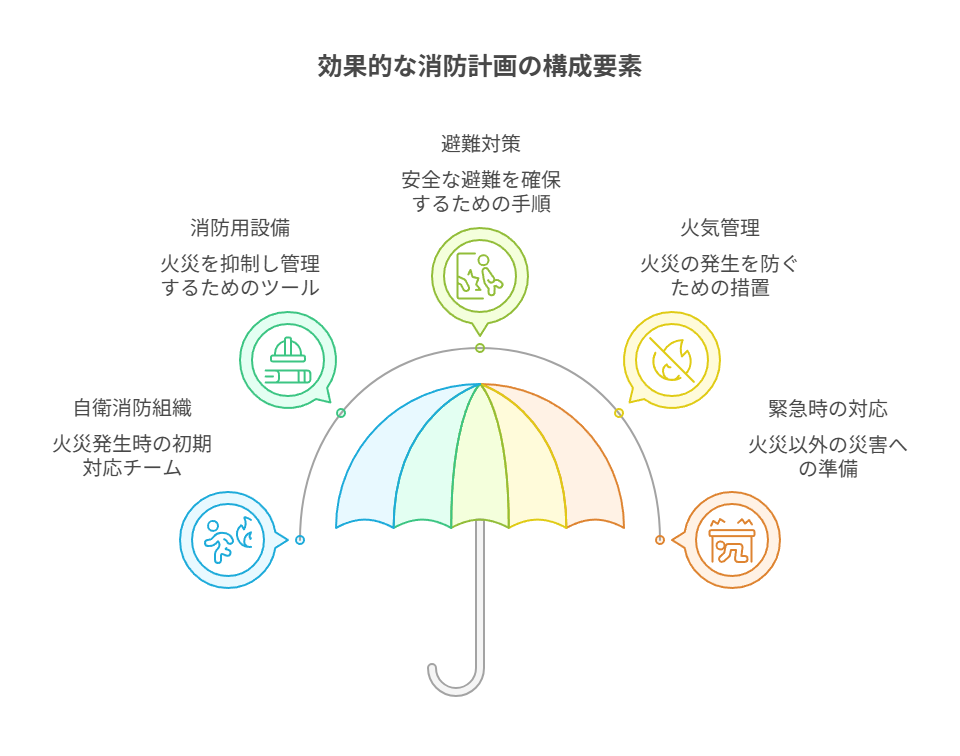

防火管理者は、関係者や従業員と協力し、火災発生時の被害を最小限に抑えるための多岐にわたる重要な業務を遂行します。

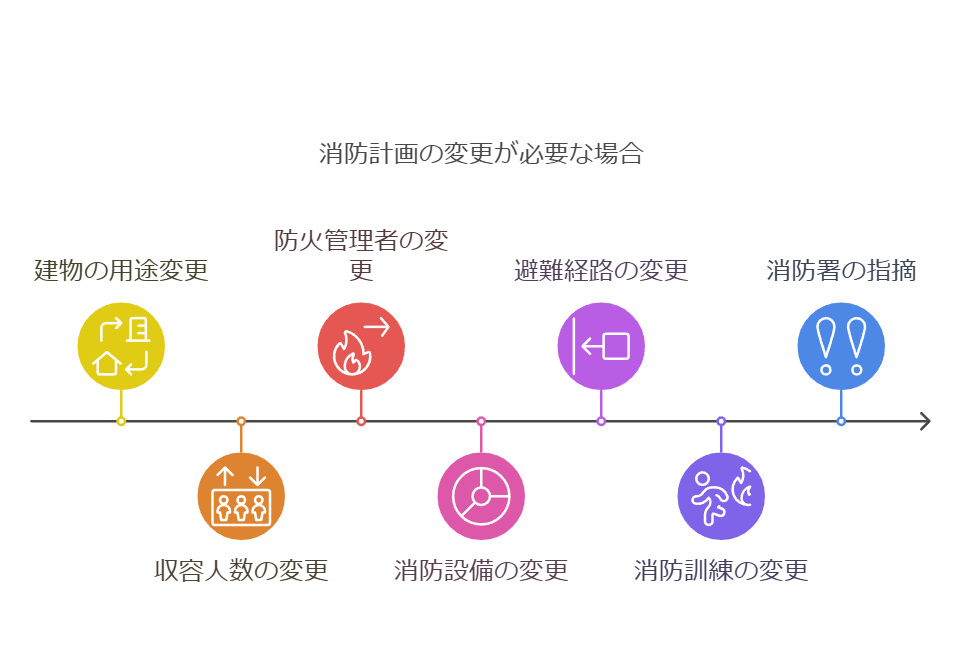

• 消防計画の作成・届出:

防火管理業務の基本となる「消防計画」を作成し、所轄の消防長または消防署長に届け出ます。この計画には、火災予防、火災発生時の初期消火、通報連絡、避難誘導など、具体的な自衛消防活動に関する事項を定めます。計画は定期的に見直され、建物の実態や状況の変化に応じて修正されます。

• 自衛消防訓練の実施:

消防計画に基づき、消火訓練、避難訓練、通報訓練を定期的に実施します。特に特定用途の防火対象物や地下駅舎では、年2回以上の消火訓練と避難訓練が義務付けられており、訓練実施前には消防機関への通知が必要です。

• 避難施設の管理:

廊下、階段、避難口などの避難経路が常に安全かつ有効に機能するよう管理します。具体的には、避難の障害となる物品の放置を禁じ、防火戸や防火シャッターが適切に閉鎖されるよう維持します。

• 消防用設備等の点検と維持:

消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備など、設置されているすべての消防用設備等について、定期的に自主検査・点検を実施します。点検で不備が発見された場合は、直ちに改修し、その結果を管理権原者に報告します。

• 火気使用設備等の管理:

炉、調理設備、ボイラー、乾燥設備などの火気を使用する設備や器具の位置、構造、管理に関する火災予防上の事項を徹底します。

• 放火防止対策:

過去の火災事例を踏まえ、トイレ、倉庫、階段室など、人が出入りしにくい場所を重点とした放火防止対策を定め、巡視や施錠管理などを実施します。

• その他災害対策:

地震、大雨、強風などの自然災害、大規模テロ、建物内での受傷事故等に備え、災害時の初動措置、救出・救護、応急処置に関する対策も消防計画に盛り込み、人的・物的被害を最小限に留める措置を講じます。

• 消防機関との連絡:

防火管理に関する様々な事項について、所轄の消防機関と密接に連絡を取り合います。

防火管理業務の委託について

防火管理者は、原則として防火対象物内で管理的または監督的な地位にある者が就くべきですが、特定の条件を満たす場合に限り、その業務を外部の専門家等に委託することが認められています。しかし、委託した場合でも、最終的な防火管理の責任は、建物の管理権原者(所有者や法人代表者など)が負うことになります。委託が認められるのは、共同住宅や、収容人員が小規模な特定・非特定用途のテナントなど、限定的な防火対象物です。委託を受ける防火管理者は、管理権原者から必要な権限の付与や、業務内容を明記した文書の交付を受け、十分な知識を有していることが求められます。

2.2 統括防火管理者制度

高層建築物(高さ31メートルを超える建築物)や地下街、その他、管理権原が分かれている複合用途の建物など、複数の所有者やテナントが存在する大規模な防火対象物では、建物全体の一体的な防火管理体制を確立するため「統括防火管理者制度」が導入されています。

統括防火管理者は、建物の全ての管理権原者が協議して選任し、建物全体についての消防計画を作成します。そして、その計画に基づいて、建物全体の消火、通報、避難の訓練を実施し、廊下や避難口など避難上必要な施設の管理を行います。統括防火管理者は、各テナント等の防火管理者に対し、建物全体の防火安全のために必要な措置を指示する権限も与えられています。この制度により、複雑な建物においても、一貫した防火管理が可能となり、より高い安全性が確保されます。

--------------------------------------------------------------------------------

3. 消防用設備等の種類と設置基準

消防法では、火災から人命と財産を守るために、様々な消防用設備等の設置と適切な維持管理を義務付けています。これらの設備は、火災の早期発見、初期消火、そして安全な避難を支援する重要な役割を担っています。

消防用設備等の種類

消防用設備等は、主に以下の3つのカテゴリーに分類されます。

.png)

3.1 消火設備:

◦ 消火器、簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩)。これらは初期消火に非常に有効です。

◦ 屋内消火栓設備:ホース接続口からの水平距離が25mの範囲内に有効に放水できる長さのホースを備え、ノズルの先端で放水圧が0.17メガパスカル以上、かつ放水量が80リットル/分以上の性能が求められます。水源の容量も、設置個数に応じて規定されています。非常電源の附置も義務付けられています。

◦ スプリンクラー設備:火災発生時の延焼を抑制する機能を持つ設備で、特定の防火対象物に設置が義務付けられています。これも非常電源と、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に双口形の送水口の附置が必要です。

◦ 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備:これらは、自動車修理・整備部分、駐車場、発電機室、通信機器室、または多量の火気を使用する場所など、特定の火災リスクが高い場所に設置が義務付けられています。これらの設備も、それぞれに規定された性能と、非常電源の附置が必要です。

◦ 屋外消火栓設備:大規模な建築物(耐火建築物で9,000㎡以上など)に設置され、建築物の各部分からホース接続口までの水平距離が40m以下となるように配置されます。放水圧0.25メガパスカル以上、放水量350リットル/分以上の性能が求められ、非常電源の附置が必要です。

◦ 動力消防ポンプ設備:特定の防火対象物や建築物に設置が義務付けられています。

3.2 警報設備:

◦ 火災の発生を早期に感知し、関係者や避難者に知らせるための設備です。

◦ 自動火災報知設備:火災の発生を自動で感知し、音響装置などで報知します。

◦ ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器。

◦ 消防機関へ通報する火災報知設備。

◦ 非常警報器具・設備(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン、非常ベル、自動式サイレン、放送設備)。特定の防火対象物では、建物全体に火災の発生を有効かつ迅速に報知できるよう設置し、起動装置は速やかに操作できる場所に設ける必要があります。こちらも非常電源の附置が義務付けられています。

3.3 避難設備:

◦ 火災が発生した場合に、建物から安全に避難するために使用する設備です。

◦ 避難器具(すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋など)。

◦ 誘導灯、誘導標識。これらは避難経路を明確に示し、人々を安全な方向へ誘導します。

これら以外にも、火災時に消防隊の活動を支援する「消火活動上必要な施設」(排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備)や、消火用水を供給する「消防用水」(防火水槽、貯水池など)も消防用設備等に含まれます。

設置基準の特例

消防用設備等の設置には、防火対象物の種類、面積、階数、用途、収容人員、構造などに応じて、非常に詳細な技術基準が定められています。例えば、屋内消火栓設備が設置されている場合、その有効範囲内の部分については、スプリンクラー設備の設置が免除されるなどの特例が存在します。また、特定の消火設備を設置することで、他の消火設備の設置が不要となる場合もあります。

• 床面積の算定:床面積の算定方法も特殊な用途に応じて定められています。例えば、自動車の修理または整備に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機や変圧器が設置されている部分などは、火災リスクを考慮した特別な算定方法が適用されます。

• 仮設建築物等への適用:既存の防火対象物内に一時的に設置される仮設建築物等や、屋外に設置される仮設建築物等にも、消防用設備等の設置基準が適用されます。ただし、仮設の形態や規模に応じて、パッケージ型消火設備や連動型警報機能付感知器などで代替できる特例基準が設けられています。

消防機関は、これらの基準に適合しない防火対象物の関係者に対し、改修、移転、除去、工事の停止または中止など、必要な措置を命じる権限を有しています。これらの命令に違反した場合、罰則が適用される可能性があります.

4. 消防法 法令遵守・コンプライアンスにおける行政書士の果たす役割

ここまで見てきたように、消防法は私たちの生命と財産を守るための非常に重要な法律ですが、その適用範囲は広範かつ専門的であり、多岐にわたる複雑な手続きが求められます。ここで、行政書士が皆様の強力なパートナーとしてその専門性を発揮します。

行政書士法(昭和26年法律第4号)により、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業として行うことは禁止されています(他の法律に別段の定めがある場合等を除く)。この規定は、消防法令に基づく各種手続においても適用され、行政書士等でない者が防火対象物の関係者等に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当する可能性があります。

このことから、消防法に関する申請や届出を適切に行うためには、専門家である行政書士の知識とサポートが不可欠であることがお分かりいただけるでしょう。

行政書士が提供する主なサポートサービス

行政書士は、単に書類を作成するだけでなく、お客様の具体的な状況を深く理解し、最適な防火安全対策の実現をサポートします。

.png)

4.1 各種届出書・申請書の作成・提出代行:

◦ 防火管理者・防災管理者の選任(解任)届出書。

◦ 消防計画の作成(変更)届出書。

◦ 自衛消防訓練の実施に際して必要な自衛消防訓練通知書。

◦ 消防用設備等や防火対象物の点検結果報告書。

◦ 新築、増築、改築、用途変更などの工事を行う際の工事中の消防計画届出書。

◦ 特定の火気使用設備等の設置届出。

◦ 指定数量未満の危険物や指定可燃物の貯蔵・取扱いを開始する際の届出。

◦ 消防用設備等や特殊消防用設備等の設置計画届出。

◦ その他、消防機関との連絡に必要な様々な書類の作成と提出を代行します。

4.2 法令遵守に関するコンサルティング:

◦ お客様の防火対象物の用途、規模、収容人員に基づき、防火管理者の選任義務の有無や、甲種・乙種いずれの資格が必要かを判断します。

◦ 設置が必要な消防用設備等の種類、それぞれの設置基準、そして適切な維持管理方法について、具体的なアドバイスを提供します。

◦ 駐車設備、発電機室、通信機器室など、特殊な用途や構造を持つ部分における詳細な設置基準の解釈や、仮設建築物などに対する特例基準の適用について、専門的な見地からサポートします。

◦ 防火管理者が作成する「消防計画」の内容が、法令に適合し、かつ実効性のあるものとなるよう、策定から見直しまでを一貫して支援します。

◦ 複数の管理権原者が存在する高層建築物や地下街などにおける統括防火管理者制度の導入・運用について、全体的な防火管理体制の構築を支援します。

◦ 国の法令だけでなく、東京都火災予防条例や東京都震災対策条例といった、地域の特性に応じた独自の条例についても、その適用関係を詳細に分析し、お客様が適切な対策を講じられるようサポートします。

• 防火管理業務の適正化支援:

◦ 自主検査・点検の項目設定、点検結果の適切な記録方法、不備事項の効率的な改修プロセスについて、実践的な指導を行います。

◦ 自衛消防組織の編成や、自衛消防活動中核要員の配置義務がある場合の支援、および必要な資格取得に関する情報提供などを行います。

◦ 防火管理業務の外部委託を検討している場合、その要件や手続き、委託契約の内容について、法的な観点からアドバイスを提供します。

これらの業務は、消防法令に関する広範かつ深い知識、そして行政手続きに関する豊富な経験がなければ、適切に進めることは非常に困難です。行政書士は、これらの複雑な法令の解釈と適用を支援し、防火対象物の関係者がスムーズに手続きを進め、適正な防火安全対策を講じられるよう、法的な側面から徹底的にサポートします。これにより、お客様は安心して事業活動に専念し、従業員や利用者、そして関係するすべての人々の安全を確保することができるのです。

--------------------------------------------------------------------------------

結論:防火安全のパートナーとして

火災は、いつ、どこで発生するかわからない予測不可能な災害です。しかし、消防法という法律が存在し、その厳格な基準が設けられていることで、私たちは火災によるリスクを大幅に低減し、より安全な社会を築くことができます。

「消防法は複雑で分かりにくい」「自社の防火対策が適切か不安だ」と感じることは当然のことです。そのような時こそ、消防法に精通した行政書士の専門知識と実務経験が大きな力となります。私たち行政書士は、単に書類作成を代行するだけでなく、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な防火安全対策を提案し、複雑な法的手続きを円滑に進めることで、皆様の防火安全を強力にサポートする、頼れるパートナーです。

大切な人命と財産を守り、安心して事業を継続していくために、そして法的リスクを回避するために、ぜひ一度、消防法に詳しい行政書士にご相談ください。私たちは、皆様の防火安全を第一に考え、常に最善を尽くすことをお約束します。

店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、

ぜひご相談ください。

【初回相談は無料です】

03-6783-6727

03-6783-6727

受付時間 : 08:00~18:00 土日祝日も受付 運営 行政書士萩本昌史事務所

.png)

.png)

.png)

.png)