.png)

.png)

はじめに:防火安全は事業所の生命線

事業所の安全を確保する上で、火災予防は最も重要な要素の一つです。そして、その防火体制が適切に機能しているかを確認するために、消防署による立ち入り検査が定期的に実施されます。この検査は、単なる形式的なものではなく、万が一の火災発生時に、従業員や利用者の命、そして大切な財産を守るための、極めて重要なプロセスです。

本記事では、消防署による立ち入り検査で主に指摘される事項、それらに対する具体的な対応策、そして複雑な消防法令への対応において行政書士が提供できる支援について、詳しく解説します。

1. 消防署による立ち入り検査とは?

消防署の立ち入り検査は、「消防法」に基づき、建物の火災予防、人命の安全確保、そして消防活動の円滑な実施を目的として行われるものです。

誰が検査を行うのか?

• 原則として、消防長または消防署長が実施します。

• 火災予防のため特に必要があると認められる場合は、管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村では非常勤の消防団員に限る)に立ち入り検査や質問を行わせることも可能です。

何を検査するのか? 検査の対象は、防火対象物の位置、構造、設備、または管理の状況など多岐にわたります。防火対象物とは、消防法施行令別表第一に掲げられた建築物や工作物を指し、劇場、映画館、飲食店、物品販売店、旅館、病院、学校、工場、事務所など、その用途は非常に広範囲に及びます。

検査官は、消防法令(消防法、消防法施行令、火災予防条例など)に適合しているかを確認し、不適合な点や改善が必要な点を指摘します。指摘があった場合、その是正は義務であり、違反を放置すれば罰則の対象となる可能性もあります。

2. 立ち入り検査で指摘される主な事項

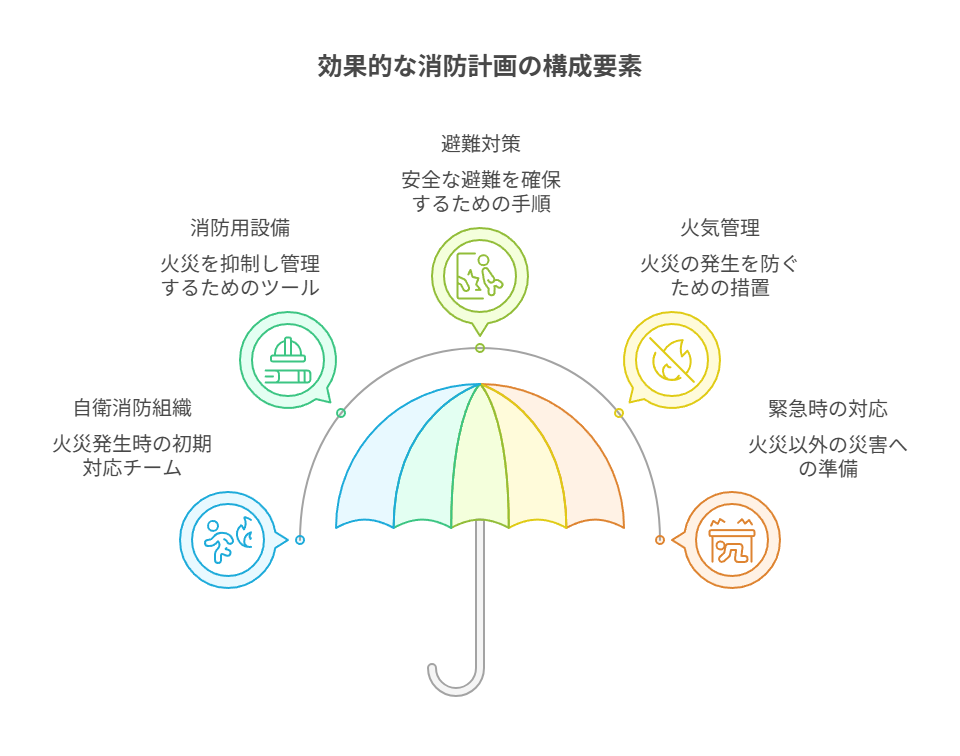

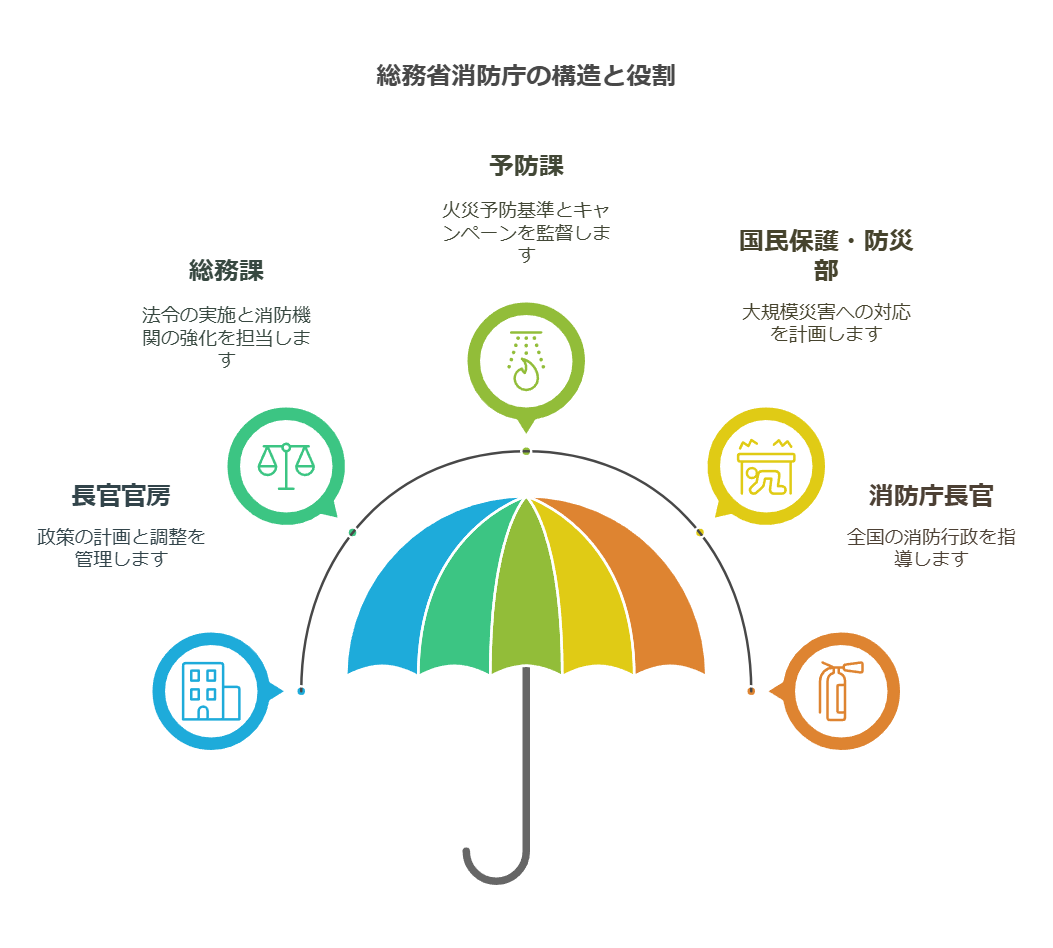

立ち入り検査で指摘される事項は、大きく分けて「火災予防対策」「消防用設備等」「防火管理・防災管理体制」の3つのカテゴリに分類できます。

2.1. 防火管理・防災管理体制の不備

建物やその用途、規模に応じた適切な管理体制が確立されていない場合に指摘されます。

.png)

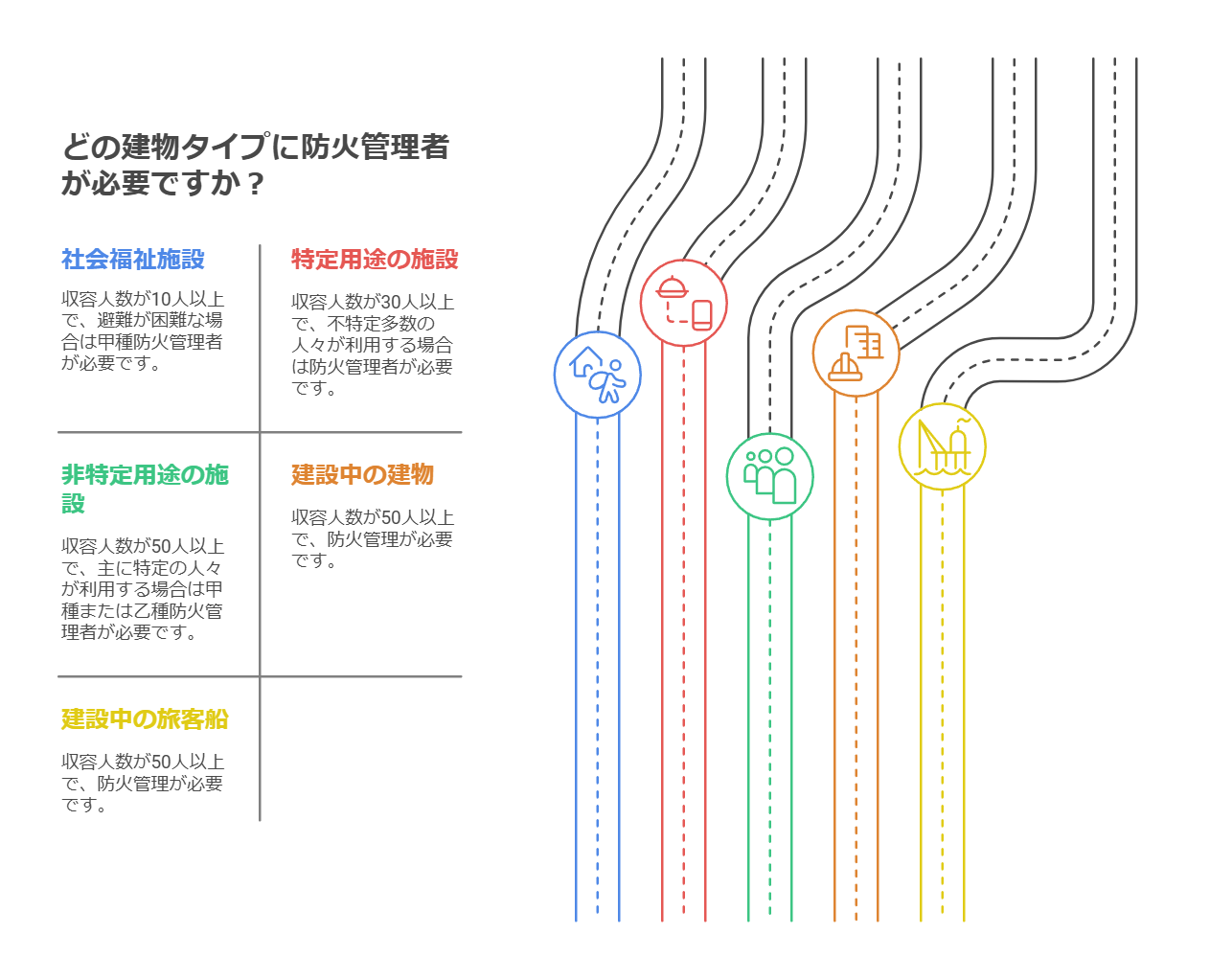

• 防火管理者・防災管理者の未選任または資格不適合:

◦ 選任義務: 特定防火対象物(劇場、飲食店、百貨店、病院など、不特定多数の人が出入りする建物)は収容人員30人以上で防火管理者が必要。共同住宅、学校、工場、事務所などの「非特定用途」の建物は収容人員50人以上で必要。老人短期入所施設など、自力避難困難者が入所する施設は収容人員10人以上で必要。

◦ 収容人員の算定: 用途ごとに定められており、例えば飲食店(別表第一(三)項ロ)では従業者の数と客席部分の数を合算します。固定式のいす席数は0.5mごとに1人、持ち運びできるいす席や和室などは3㎡で1人と算出します。

◦ 資格要件: 防火管理者は、都道府県知事や消防長などが実施する甲種防火管理講習(2日間)または乙種防火管理講習(1日間)の課程を修了した者、または学校教育法による大学・高等専門学校で総務大臣が指定する防災に関する学科または課程を修めて卒業し1年以上防火管理の実務経験がある者、市町村の消防職員で管理的または監督的な職に1年以上あった者 など、必要な学識経験を有する者が求められます。東京消防庁管内で防火管理者になる予定の方のみ、東京消防庁の講習を受講申請できます。

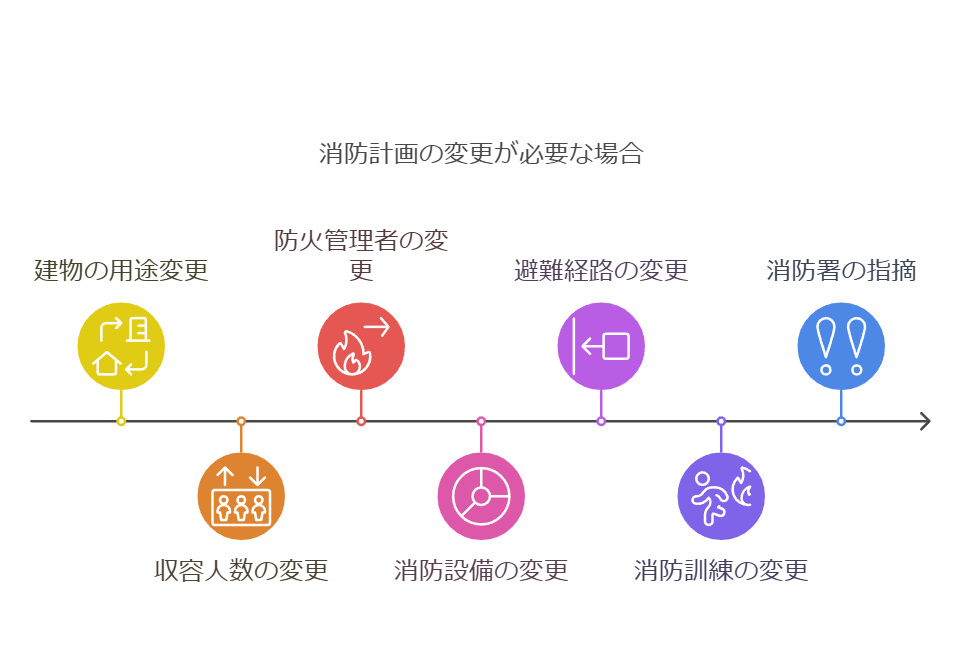

• 消防計画の未作成・未届出:

◦ 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての消防計画を作成し、所轄消防長または消防署長に届け出なければなりません。

• 消防計画に基づく業務の未実施:

◦ 消防計画に基づいて、避難訓練の実施その他防災管理上必要な業務が行われていない場合。特定用途の防火対象物では、消火訓練と避難訓練が年2回以上義務付けられ、事前に消防機関への通知が必要です。

• 統括防火管理者制度の不履行:

◦ 選任義務のある建物: 高さ31mを超える高層建築物、避難困難施設が入っている防火対象物のうち地階を除く階数が3以上かつ収容人員10人以上、その他の特定用途の防火対象物で3階以上かつ収容人員30人以上、非特定用途の複合用途で5階以上かつ収容人員50人以上、地下街や準地下街 など、管理について権原が分かれている建物では、統括防火管理者の選任が義務付けられています。

◦ 全体についての消防計画の未作成・未届出: 統括防火管理者は、建物全体についての消防計画を作成し、所轄消防長または消防署長に届け出なければなりません。この計画に基づき、建物全体の訓練や避難上必要な施設の管理などを行います。

◦ 指示権の行使不足: 統括防火管理者は、各テナント等の防火・防災管理者に必要な措置を指示する権限が与えられていますが、これが適切に行われていない場合も指摘対象となります。

• 自衛消防組織・自衛消防活動中核要員の不設置・不配置:

◦ 多数の者が出入りする大規模な防火対象物では、自衛消防組織の設置が義務付けられています。

◦ 中核要員は、専門的な知識と高度な技術を有し、「自衛消防技術認定証」の取得が必要です。管理権原者は火災予防条例の規定に基づき算定した必要人数を配置する義務があります。

2.2. 火災予防対策の不備

.png)

• 火を使用する設備・器具の不適切な管理:

◦ 可燃物からの距離不足: ボイラーや給湯湯沸設備、ふろがまなど、火を使用する設備(対象火気設備等)が、建築物や可燃物との間に、消防法で定められた火災予防上安全な距離を保っていない場合。

◦ 設置場所の不備: 可燃物が落下したり接触したりするおそれのある位置、または可燃性の蒸気やガスが発生・滞留するおそれのある位置に設置されている場合。屋内に設置する場合、総務省令で定める不燃性の床の上に設けられていない場合。

◦ 出火防止対策の不徹底: 調理油過熱防止装置などの安全装置が設置されていない厨房設備の使用や、電気を熱源とする設備以外の使用に関する不備。

• 避難施設の管理不備:

◦ 避難経路の障害物: 廊下、階段、避難口などの避難上必要な施設に、避難の支障となる物品が放置またはみだりに存置されている場合。発見次第、除去するよう求められます。

◦ 防火戸等の機能障害: 防火戸や防火シャッターが、その閉鎖を妨げる物件によって適切に機能しない状態にある場合。有効に機能するような管理方法を定める必要があります。

• 危険物・指定可燃物の不適切な貯蔵・取扱い:

◦ 技術基準不適合: 指定数量未満の危険物や、わら製品、木毛、ぼろ、紙くず、合成樹脂類などの「指定可燃物」の貯蔵・取扱いが、市町村条例で定める技術上の基準に適合していない場合。例えば、貯蔵する危険物の種類や数量に応じた適切な容器、積み重ね高さ(例:綿花類は3mまで、機械荷役容器は6mまで)、貯蔵・取扱場所の位置、構造、設備の不備 が指摘されます。

◦ 保安計画の未作成: 指定可燃物を大量(別表第七で定める数量の100倍以上)に貯蔵・取り扱う施設で、火災危険要因に応じた保安に関する計画が作成されていない場合。

• 放火防止対策の不徹底:

◦ トイレ、倉庫、階段室など、人が出入りしない場所に対する重点的な対策が不十分な場合。

◦ 未使用時の施錠管理、可燃物の保管場所の施錠管理、設置期間中の巡視やITV(産業用テレビ)による監視体制の不備。

• 喫煙管理の不備:

◦ 屋外単独の仮設建築物等を除き、喫煙所として使用されている場所での対策不備。

2.3. 消防用設備等の設置・維持の不備

消防用設備等は、消火設備、警報設備、避難設備の3種類に大別されます。これらの設備が、防火対象物の用途、規模、構造に応じて適切に設置され、維持されているかが確認されます。

.png)

• 消火設備:

◦ 屋内消火栓設備: 別表第一に掲げる防火対象物の用途と延べ面積(例:特定用途で延べ面積500㎡以上、その他の用途で延べ面積700㎡以上など)に応じて設置が義務付けられます。ホースの長さ(ホース接続口から水平距離25mの範囲内)、水源水量(屋内消火栓の設置個数に応じて1.6㎥以上)、放水圧力・水量(ノズル先端で0.17メガパスカル以上、80リットル毎分以上)、非常電源の附置 など、詳細な基準があります。

◦ スプリンクラー設備: 病院、診療所、社会福祉施設など、火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する施設(6項ロ)や、旅館、ホテル、百貨店などの特定用途の防火対象物、または高層建築物(高さ31m超の建築物) の階などに設置義務があります。非常電源の附置、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置への双口形の送水口の附置などが基準となります。

◦ 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備: 発電機、変圧器などの電気設備が設置されている床面積200㎡以上の部分、鍛造場、ボイラー室など多量の火気を使用する床面積200㎡以上の部分、通信機器室(床面積500㎡以上)、冷凍室・冷蔵室(床面積500㎡以上)、大量の指定可燃物(危険物政令別表第四の数量の千倍以上)を貯蔵・取り扱う場所 などに設置が義務付けられています。不活性ガス消火設備では、噴射ヘッドの適切な設置、ホース長、消火剤量、容器の設置場所などが基準に適合しているか確認されます。

◦ 屋外消火栓設備: ノズル先端での放水圧力(0.25メガパスカル以上)、放水量(350リットル毎分以上)、操作を著しく阻害されるおそれのある箇所に設けないこと、非常電源の附置 などが基準となります。

◦ 動力消防ポンプ設備: 屋内消火栓設備や屋外消火栓設備が義務付けられる防火対象物の一部 や、耐火建築物・準耐火建築物以外の建築物で、同一敷地内の延べ面積の合計が3000㎡以上となる場合 などに設置が義務付けられます。規格放水量(0.2立方メートル毎分以上、0.4立方メートル毎分以上)の基準を満たす必要があります。

• 警報設備:

◦ 自動火災報知設備: 特定の防火対象物やその部分(例:収容人員300人以上の特定用途、延べ面積600㎡以上の主要な出入口から見通しが効く建物では1000㎡以上、小規模特定用途複合防火対象物など)に設置義務があります。天井の屋内部分と天井裏部分を異なる警戒区域とする、または特定小規模施設用自動火災報知設備などの基準に適合する必要があります。

◦ ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器: それぞれの設置基準に適合しているか確認されます。

◦ 消防機関へ通報する火災報知設備: 火災の発生を消防機関へ通報する設備が適切に設置されているか。

◦ 非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備): 地階を除く階数が11以上の建物、地階が3階以上の建物、収容人員が500人以上の特定用途など に設置義務があります。全区域に火災の発生を有効かつ速やかに報知できること、起動装置が多数の者の目に触れやすく迅速に操作できること、非常電源の附置などが基準です。

• 避難設備:

◦ 避難器具: すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋など。適切な位置に設置され、避難に支障がないか。

◦ 誘導灯、誘導標識: 火災発生時に避難経路を明確に示すための誘導灯や誘導標識。避難階では居室の各部分から屋内の避難口まで歩行距離20m以下、避難階以外では居室の各部分から下階に通ずる階段入口まで歩行距離10m以下で見通し・識別できること。

• 消火活動上必要な施設:

◦ 排煙設備: 地階、無窓階、31mを超える階など、煙の滞留により避難や消火活動に支障が生じるおそれのある部分に設置義務があります。煙を有効に排除できる能力、手動・自動起動装置の設置、煙に接する部分の材料、非常電源の附置などが基準となります。

◦ 連結散水設備: 地階の床面積の合計が700㎡以上の防火対象物に設置義務があります。

◦ 連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備: これらの設備も、火災時の消火活動を支援するために設置され、適切に維持されているか確認されます。

• 維持管理の不備:

◦ 設置された消防用設備等が、設置及び維持の技術上の基準に適合するように維持されていない場合。

◦ 政令で定める製造所、貯蔵所、取扱所の所有者、管理者、または占有者は、定期に点検し、その点検記録を作成・保存する義務があります。この点検は、消防設備士などの資格者が行う必要があります。

3. 指摘事項への対応策

立ち入り検査で指摘を受けた場合、それらを放置することは重大な法令違反につながります。迅速かつ適切な対応が求められます。

3.1. 不備事項の速やかな改善と報告:

◦ 即時改修:

軽微な不備事項(例:避難経路上の障害物など)は、防火管理者等がその場で直ちに是正措置を講じます。

◦ 管理権原者への報告: 改修結果は速やかに管理権原者へ報告し、必要に応じて管理権原者からの指示を受けて業務を遂行します。

◦ 改善命令への対応:

消防長または消防署長から建物の改修、移転、除去、工事の停止などの命令が発せられた場合、これに違反すると6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があります。命令の事実が標識の設置などによって公示されることもあります。

3.2. 消防計画の見直しと徹底的な運用:

◦ 計画の具体化:

消防計画には、火災、地震、風水害、大規模テロ、受傷事故など、あらゆる災害発生時における初期消火、通報連絡、避難誘導、救出・救護、消防隊への情報提供など、具体的な自衛消防活動要領を定めます。

◦ 定期的な訓練:

消防計画に基づき、消火訓練、通報訓練、避難訓練を定期的に実施します。特に、特定用途の防火対象物では消火訓練と避難訓練を年2回以上実施し、事前に消防機関への通知が義務付けられています。地下駅舎の関係者は、乗降客が避難するための避難施設の床面や壁面に避難口や避難の方向を明示することも求められます。

◦ 検査項目の見直し:

火災危険や避難経路の安全性を考慮し、日常検査や消防用設備等の定期検査の項目を定期的に見直し、実態に即したものに修正します。

◦ 避難施設の管理: 避難口、廊下、階段、通路などには物品を置かず、防火戸や防火シャッターが常に有効に機能するよう管理を徹底します。

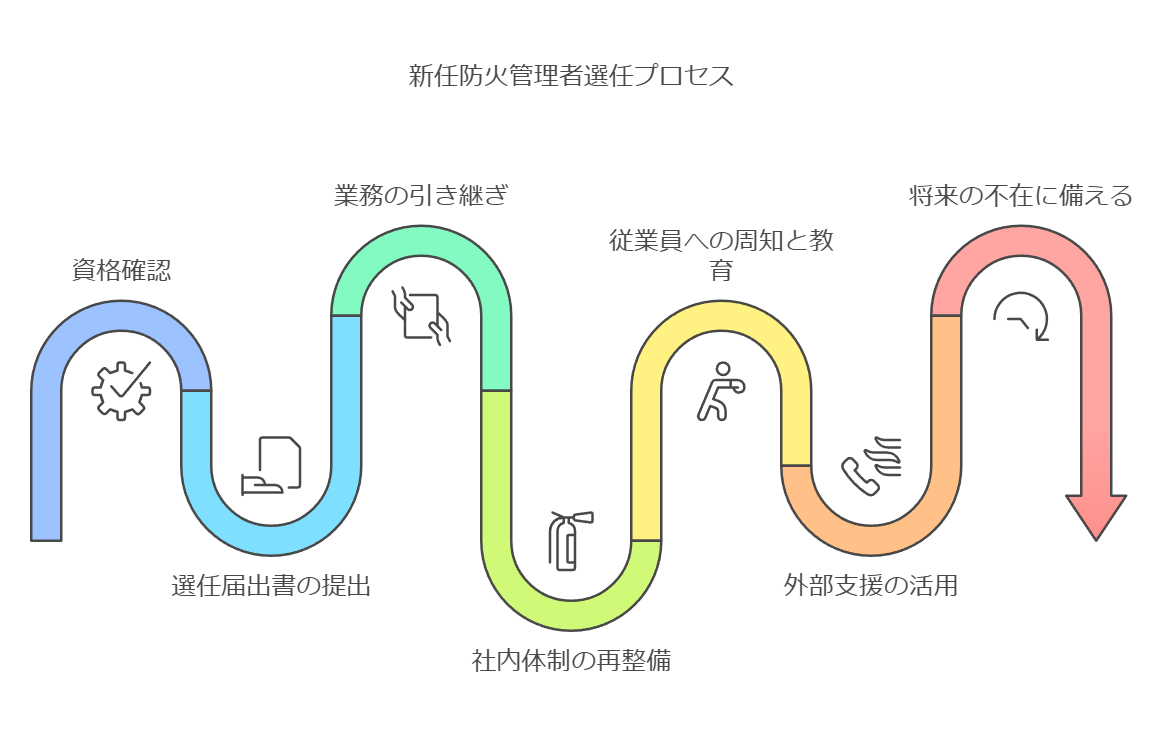

3.3. 防火管理者・統括防火管理者の適切な選任と権限付与:

◦ 資格取得: 防火管理講習を受講し、必要な資格を取得します。甲種防火管理講習は2日間、乙種防火管理講習は1日間で修了できます。

◦ 継続的な学習: 甲種防火管理者には、特定の条件(例:特定用途の建物で収容人員300人以上)に該当する場合、講習修了日または選任日から一定期間内に再講習を受講する義務があります。

◦ 責任の明確化: 防火管理者の業務を外部に委託した場合でも、最終的な防火管理の責任は管理権原者にあります。委託先の防火管理者が適切な権限(管理権原者からの指示権限の付与など)と知識を有していることを確認し、委託文書に業務内容を明確に記載する必要があります。

3.4. 消防用設備等の点検・整備・機能維持:

◦ 定期点検: 設置されている消防用設備等は、法で定められた資格者(消防設備士、防火対象物点検資格者など)により定期的に点検し、その記録を保存します。

◦ 不備の是正: 点検で指摘された不備は速やかに改修し、設備が常に技術上の基準に適合している状態を維持します。

◦ 特例基準の活用: 仮設建築物等の場合は、既存の消防設備による警戒が不十分な場合にパッケージ型消火設備を設置するなどの特例基準が適用されることがあります。

4. 行政書士が提供できる支援

消防法令は複雑で多岐にわたり、各種申請・届出書類の作成には専門的な知識が求められます。このような場面で、行政書士は皆様の強力なパートナーとなります。

行政書士法(昭和26年法律第4号) 第1条の2および第19条により、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは禁止されています。したがって、消防法令に基づく各種手続において、防火対象物の関係者等に代わって提出書類を作成することは、行政書士の専門業務となります。

行政書士が提供できる主な支援は以下の通りです。

• 4.1. 複雑な消防法令に関するコンサルティング・助言:

◦ 防火管理者の選任義務の有無や、建物全体の防火管理が必要となる統括防火管理者制度の適用基準について、詳細な情報提供と助言を行います。

◦ 消防署による立ち入り検査で指摘された事項について、その法的根拠や具体的な是正方法に関する専門的なアドバイスを提供します。

◦ 事業所の用途や規模に応じた消防用設備等の設置基準や維持管理方法、火を使用する設備・器具の設置・管理における火災予防上の安全距離や構造に関する基準 など、専門的な解釈が必要な事項についてサポートします。

◦ 防災管理に関する東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画 や、東京都帰宅困難者対策条例に基づく従業員の一斉帰宅抑制に関する方針 など、関連法規への対応についても助言します。

• 4.2. 各種申請・届出書類の作成・提出代行:

◦ 防火・防災管理者選任(解任)届出書。

◦ 消防計画作成(変更)届出書。

◦ 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書。

◦ 全体についての消防計画作成(変更)届出書。

◦ 自衛消防訓練通知書。

◦ 消防用設備等点検結果報告書。

◦ 防火対象物点検結果報告書。

◦ 工事中の消防計画届出書。

◦ 禁止行為の解除承認申請。

◦ 上記以外にも、消防法令に基づく様々な行政手続の書類作成を代行し、消防機関への提出をサポートします。行政書士は、これらの書類が法令要件を満たしていることを確認し、正確かつ迅速な手続きを支援します。

• 4.3. 消防機関との円滑な連携サポート:

◦ 立ち入り検査後の改善報告や、複雑な状況下での消防機関との協議(例:特例基準の適用に関する相談)において、専門家として事業者と消防機関の間の橋渡し役を担います。

◦ 東京都の場合、東京消防庁の査察課などが問い合わせ窓口となります。行政書士は、こうした専門部署とのコミュニケーションを円滑に進めることができます。

まとめ:建物の安全は「統括」の連携から

火災予防対策は、建物の使用者や従業員の安全、そして大切な財産を守る上で不可欠です。消防署による立ち入り検査は、これらの安全対策が適切に講じられているかを確認する重要な機会であり、指摘事項があった場合には、迅速かつ適切に対応することが求められます。

特に、用途が複雑に絡み合う複合用途防火対象物や高層建築物では、統括防火管理者制度の適切な運用が、建物全体の一貫性のある防火管理体制を確立し、火災リスクを最小限に抑えるための重要な柱となります。

複雑な消防法令への対応や、各種書類の準備でお困りの際は、所轄の消防署(東京消防庁の場合は査察課など)に相談するほか、消防法に詳しい行政書士の支援を積極的に活用することをお勧めします。専門家のサポートを得ることで、安心して防火管理体制を確立し、皆様の事業所の安全を強力に推進できるでしょう。

店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、

ぜひご相談ください。

【初回相談は無料です】

03-6783-6727

03-6783-6727

受付時間 : 08:00~18:00 土日祝日も受付 運営 行政書士萩本昌史事務所

.png)

.png)

.png)

.png)