令和7年2月25日付で総務省消防庁予防課長より「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について」の通知(消防予第75号、消防危第30号、消防特第35号)が発出され、消防署への提出書類作成業務が行政書士の独占業務であることが明確化されました。

東京の消防手続支援ステーション

消防計画の作成は法律で義務付けられた重要な業務ですが、実務上は専門知識と手間を要します。不動産管理会社や企業の総務担当者の中には、消防計画の作成を外部の専門家に代行してほしいと検討している方も多いでしょう。しかし、誰に依頼しても良いわけではありません。マンション・ビル管理会社の社員が管理業務委託契約の一環として消防計画を作成したり、消防設備会社の社員が消防設備工事請負契約の一環として消防計画を作成する場合や、行政書士以外の無資格者に丸投げしてしまうと、思わぬ行政書士法違反に関与るリスクがあるのです。

本記事では、まず消防計画とは何か、その作成義務や消防署への提出方法について解説します。続いて、行政書士が対応できる業務範囲(行政書士法のポイント)や、消防計画の代行業務において行政書士法違反となる具体的なケースを紹介します。さらに、適法に外部委託するためのポイントや依頼者側の注意すべきリスクについて説明し、最後にFAQ形式でよくある疑問にお答えします。消防計画の外部委託を検討している事業者の方は、ぜひ参考にしてください。

![]()

![]()

![]() 消防計画の作成し管轄の消防署に届出をするのは、防火管理者の義務とされています。防火管理者が消防計画の作成を外部に代行依頼する際に、行政書士以外の業者に任せてしまうと行政書士法違反に問われるケースがあります。

消防計画の作成し管轄の消防署に届出をするのは、防火管理者の義務とされています。防火管理者が消防計画の作成を外部に代行依頼する際に、行政書士以外の業者に任せてしまうと行政書士法違反に問われるケースがあります。

![]() 消防計画の外部委託を適法に行うには、以下のポイントに留意しましょう。

消防計画の外部委託を適法に行うには、以下のポイントに留意しましょう。

![]()

![]()

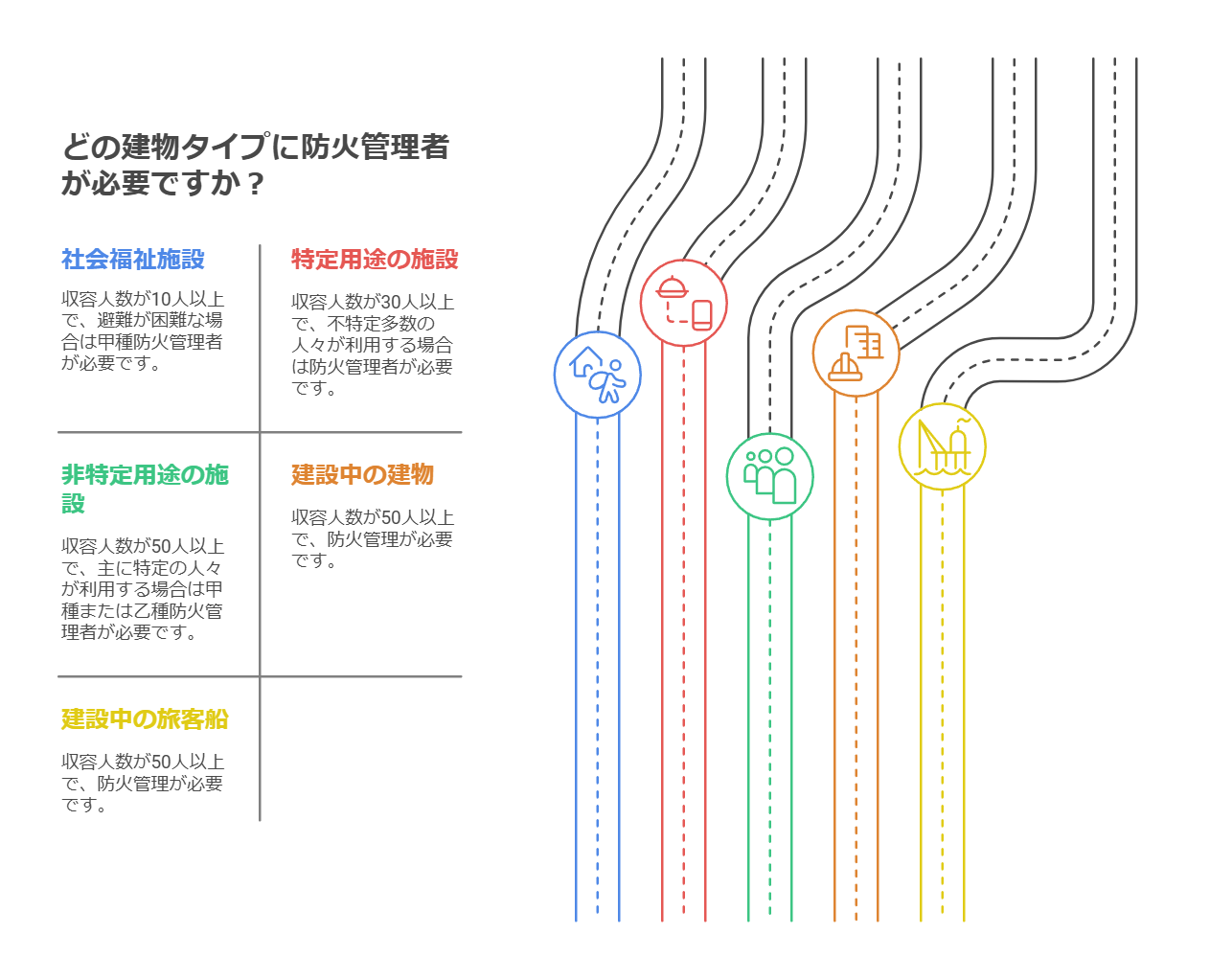

1. 消防計画とは何か?作成が必要な施設と提出先

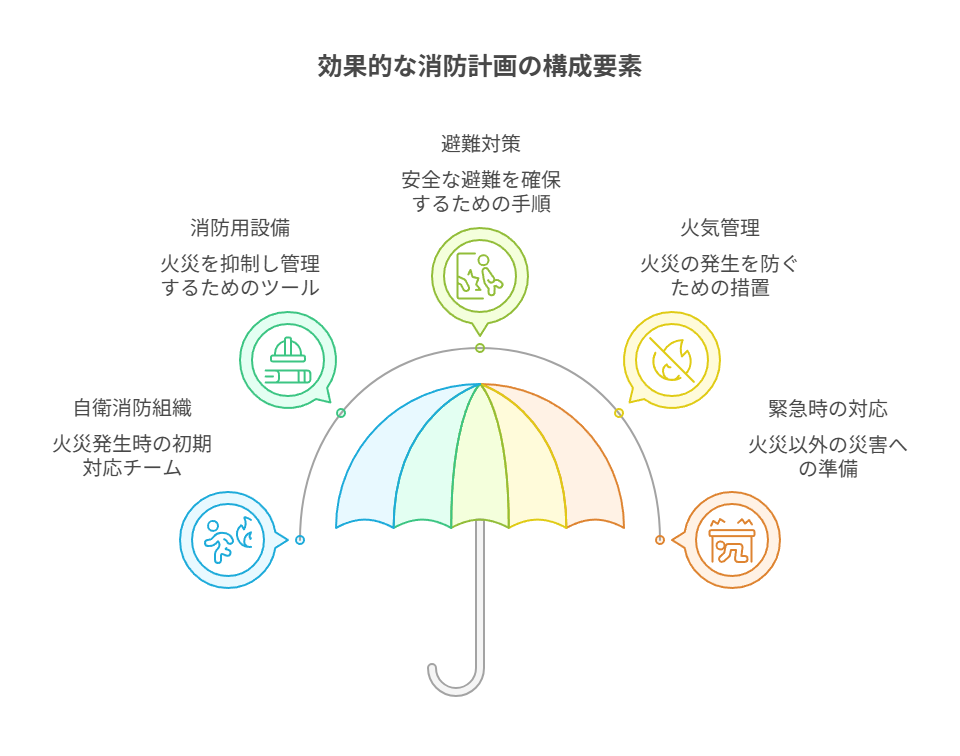

1-1 消防計画の理解

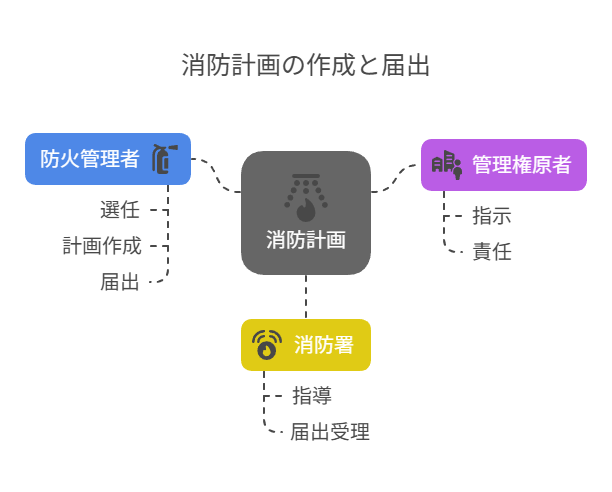

消防計画とは、建物や事業所において火災を予防し、万一火災が発生した場合に被害を最小限に留めることを目的とした計画書です。それぞれの施設の実態に合わせて、防火設備の状況や避難体制、消火訓練の方法などを定め、職場の全員が遵守すべき内容をまとめます。建物の用途や規模によっては消防法により作成と届出が義務付けられており、該当する防火対象物ごとに消防計画を備える必要があります。新たにテナントとして入居する場合には、使用開始の7日前までに、防火対象物使用開始届出書を提出する必要があり、これによって消防署は防火管理上の必要な消防設備の設置などの指導を行います。1-2 消防計画作成と管轄消防署長への届出は防火管理者の義務

消防計画の作成・届出は、事業所のオーナーや管理者である管理権原者によって選任された防火管理者が、自身が担当する建物・テナントについて、所定の届出書(消防計画作成〔変更〕届出書)に計画書一式を添えて管轄の消防署長(地域によっては消防長や市町村長)に提出することが義務付けられています。消防計画を新規作成したときだけでなく、内容を変更した場合にも同様に届出が必要です。1-3消防計画の記載内容

届出書用紙には必要な事項を記載し、消防計画書には定められた内容を盛り込み、日常・定期点検や建物内の防火設備配置図・避難経路図などを添付して提出します。なお消防計画には、日常の防火点検方法や初期消火の手順、避難訓練の計画、危険物の管理方法、非常時の連絡体制など、多岐にわたる事項を網羅する必要があります。こうした詳細な計画を各施設ごとに策定するのは大変ですが、法律上避けて通れない防火管理者の重要な責務です。2. 行政書士が対応できる業務範囲と行政書士法の基礎

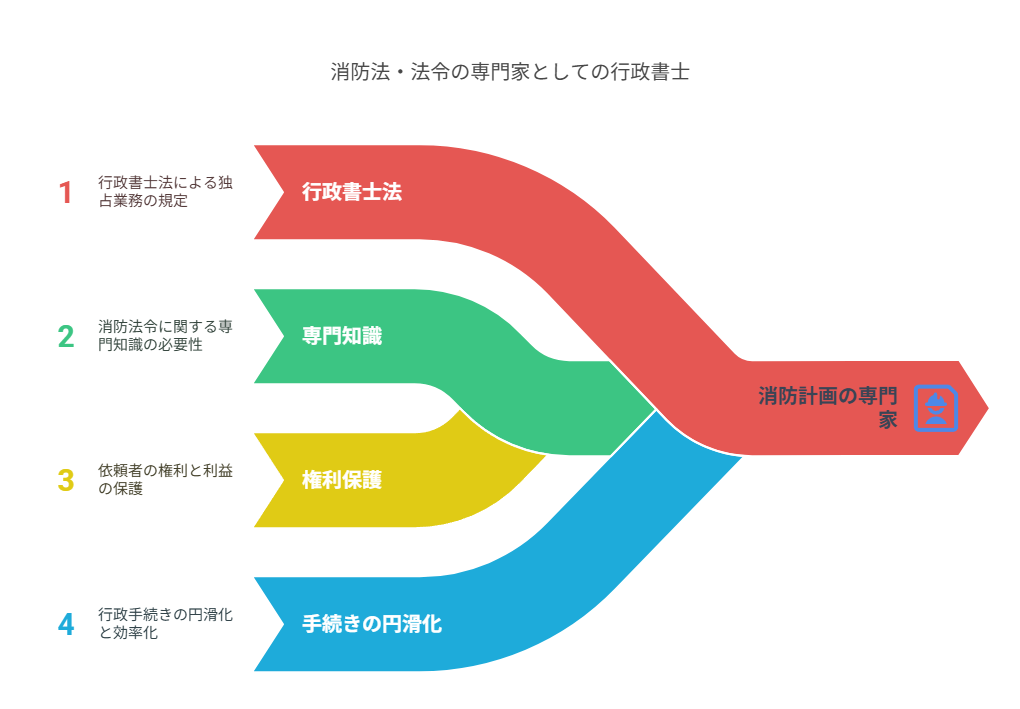

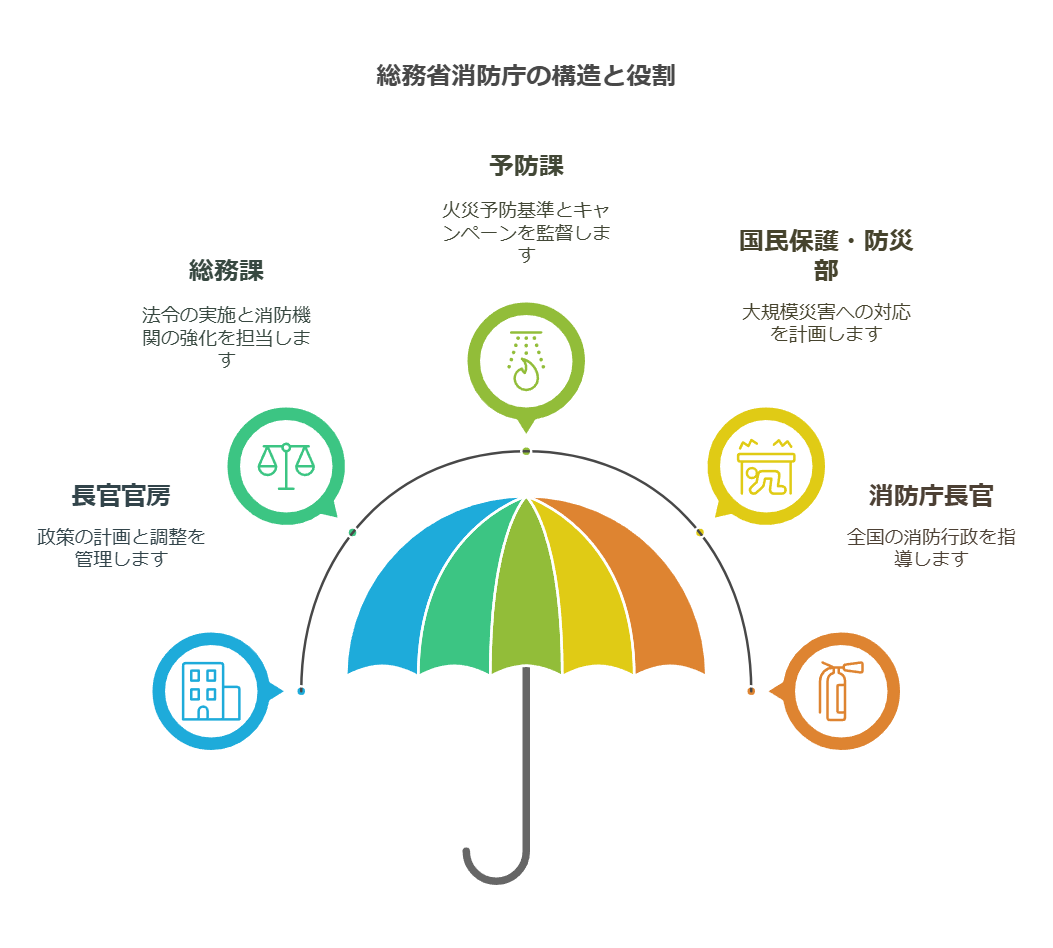

2-1 報酬を得て官公署に提出する書類を作成するのは行政書士の独占業務

消防計画のように「官公署(役所)に提出する書類」を他人に代わって作成する行為は、行政書士(または行政書士法人)の独占業務と法律で定められています。 行政書士法第1条の2により、「他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成すること」が行政書士の業務であるとされており、これを行政書士でない者が行えば、同法第19条第1項により禁止されている行為に該当します。違反した場合には、行政書士法第21条2項により、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることがあります。 つまり、防火管理者が消防計画を作成・提出することは問題ありませんが、報酬を得て第三者の消防計画作成代行を行えるのは行政書士だけです。 行政書士は国家資格を持ち、官公署に提出する各種書類の作成・提出代理について専門知識と権限を与えられた法務のプロです。消防計画のような行政手続書類は、関連する消防法規を正確に理解した上で作成する必要があります。行政書士であれば消防法令や条例の知識も踏まえ、依頼者の権利・利益を守りつつ手続きを円滑に進めることが期待できます。2-2 国民の権利義務の実現に資する精度

また、行政書士制度は国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とし、行政手続をスムーズに進めるための公的な仕組みでもあります。反対に、行政書士でない者が安易に書類作成を代行すると、書式不備による手戻りや内容の不適切さから手続きが滞ったり、依頼者が不利益を被る恐れもあるため法律で禁止されています。 まとめると、消防計画のような官公署提出書類の作成代行を業務として行える範囲は行政書士だけに限られます。消防計画作成のプロとして行政書士に依頼することは、法令遵守はもちろん、専門知識に基づいた的確な書類作成によって手続きを確実に進めるうえでも大きなメリットがあると言えるでしょう3. 消防計画代行が行政書士法違反となるケース

消防計画の作成し管轄の消防署に届出をするのは、防火管理者の義務とされています。防火管理者が消防計画の作成を外部に代行依頼する際に、行政書士以外の業者に任せてしまうと行政書士法違反に問われるケースがあります。

消防計画の作成し管轄の消防署に届出をするのは、防火管理者の義務とされています。防火管理者が消防計画の作成を外部に代行依頼する際に、行政書士以外の業者に任せてしまうと行政書士法違反に問われるケースがあります。

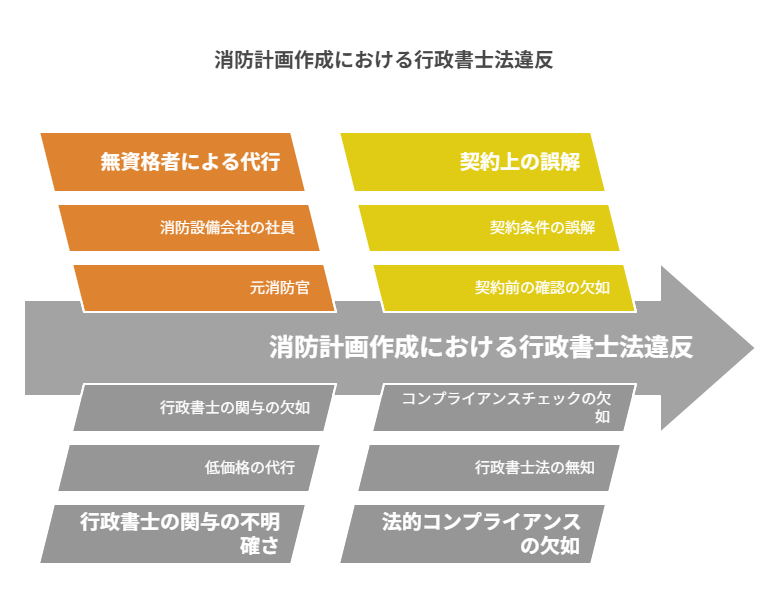

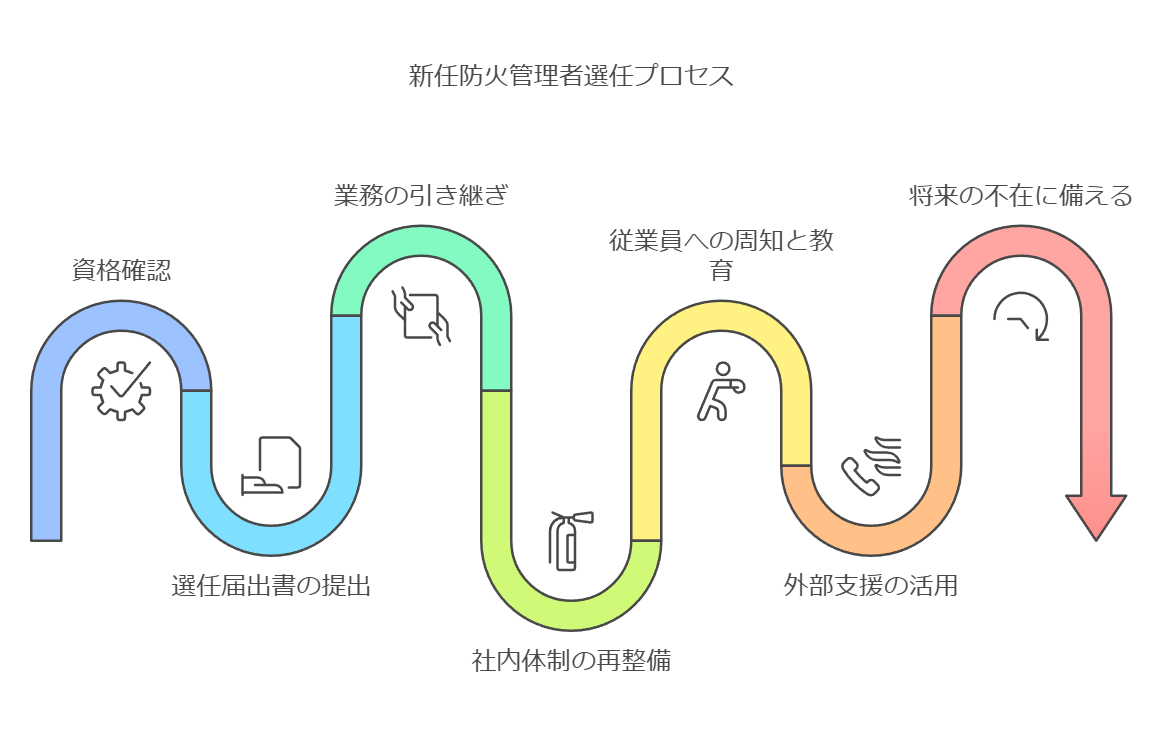

3-1 請負契約・業務委託契約の一環として防火管理者名で消防署に提出する書類を作成

例えば、消防設備工事会社が請負契約の一環でとして、またビル・マンション管理会社が管理業務委託契約の一環で消防計画書を代行作成・提出するような場合です。 消防庁から各地の消防機関にも通達発出され(令和7年2月25日通達)、消防法令に基づく手続きでも無資格者が関係者に代わって提出書類を作成する行為は行政書士法違反となり得ます。消防計画は、本来防火管理者が作成し管轄の消防署長に届出るものです。防火管理者として選任されていない第三者が代行して消防計画を作成して消防署に届け出る業務は、行政書士資格を持つ者が行うべき業務であり、資格のない者が代行すれば違法となる可能性が高いのです。3-2 無資格者が消防計画作成を代行

違反事例としては、元消防官が消防計画の作成を代行しているケースや消防設備会社の社員が顧客ビルの防火管理者の代わりに、使用開始届出書・防火管理者選任届出書・消防計画を作成して届け出ていたケースや、ビル管理業者がテナントに代行して、消防署への届出書を作成していたケース、マンション管理会社の社員が一連のマンション管理業務委託業務にようる報酬を得て、消防計画作成届出・防火管理者選任届出書を消防署に届け出る場合などが考えられます。 これらは一見、消防の専門知識を持つ業者が行うため合理的に思えるかもしれません。しかし、法律上は行政書士でなければ有償で他者の書類作成代行をしてはならないため、たとえ消防の知識が豊富で「実務的に対応できる人」であっても、法令に違反して良い理由にはならないのです。3-3 行政書士による業務が不明確

行政書士違反が疑われるケースとして、行政書士と提携して合法的に業務を行っていると称する場合もあります。 行政書士法第4条には(他人による業務の禁止)として「行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。」と定められています。これらの場合は、自ら官公署に提出する書類を作成することができないにもかかわらず、具体的な行政書士の関与が不明確なまま、低価格を売りに代行を請け負う業者も存在します。こうした業者に依頼してしまうと、知らず知らずのうちに法令違反に加担してしまい、企業・事業者・組合として、法令に違反し、コンプライアンス違反として法令や社会倫理、企業の規範に反する行為を犯すリスクがあるため注意が必要です。3-4 行政書士法関連法令の理解コンプライアンス遵守

日本行政書士連合会会則第61条2項には「行政書士は法人等、他の者の名において、業務を行ってはならない」、との定めがあります。行政書士は、自らの名において業務を行わなければならず、他の法人等事業者の名において業務を行うことができません。 また、行政書士法施行規則第9条2項には、「行政書士は、作成した書類に記名して、職印を押さなければならない。」との定めがあり、行政書士が作成した書類には、行政書士の記名と職印が押されています。 消防計画の作成代行は行政書士事務所の業務であり、当然コンプライアンス上問題はありません。違法業者かどうか見分けにくい場合は、契約前に「誰が書類を作成・届出するのか(行政書士が作成しているか)」を確認することが重要です。4. 適法に消防計画を代行依頼するためのポイント

消防計画の外部委託を適法に行うには、以下のポイントに留意しましょう。

消防計画の外部委託を適法に行うには、以下のポイントに留意しましょう。

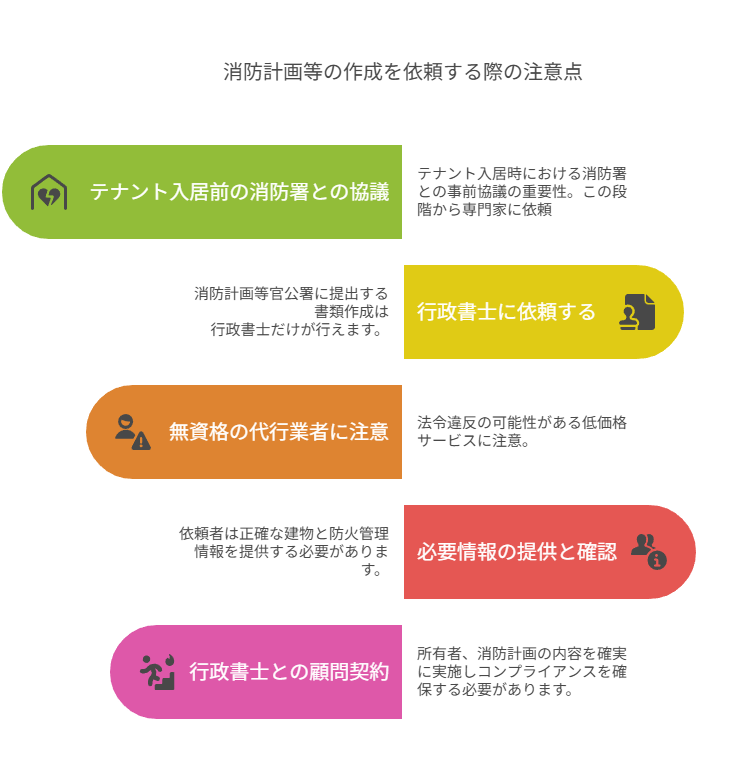

4-1 テナント入居前の消防署との協議:

特に注意したいのが、テナント入居時における防火管理上のリスクです。物販店・飲食店・クリニックなどの特定用途のテナントが入居する場合、建物全体の防火区画や避難経路、非常放送設備などに関して、消防設備の追加設置が必要とされることがあります。場合によっては、所轄消防署の指導により大規模な改修が求められ、結果的に入居自体が難しくなるケースもあります。 こうしたリスクに備えるためには、入居計画段階から所轄消防署との事前協議を行うことが非常に重要です。消防法や消防設備の規定に精通した行政書士に依頼し、物件選定・用途変更・消防署との協議も含めた支援を受けることで、リスクを最小限に抑えることができます。 行政書士に依頼する: 消防計画の書類作成代行は行政書士だけが行えます。まずは行政書士事務所や行政書士法人に依頼できないか検討してください。依頼先のホームページで、どの行政書士が書類作成を担当する旨が明記されているか確認しましょう。行政書士が作成する書類には、行政書士の記名と職印の押印がされます。行政書士明示がない場合は問い合わせて確認するのが賢明です。4-2 無資格の代行業者に注意:

「消防署OBが対応」「低価格で丸ごと代行」などとうたうサービスには注意が必要です。そうした業者が行政書士と提携していない場合、法令違反の可能性があります。安さだけで飛びつかず、コンプライアンス重視で判断しましょう。昨今、消窓口では、注意喚起の張り紙を掲示するなど違法代行の防止に乗り出しています。依頼者としても違法業者は避ける姿勢が求められます。4-3 必要情報の提供と確認

行政書士に依頼する場合でも、建物の状況や現在の防火管理体制に関する情報提供は依頼者側で行う必要があります。過去の消防計画や防火管理者の選任状況、避難訓練の実施状況など、正確に伝えましょう。行政書士からのヒアリングに協力しないと、計画の内容に不整合が生じる恐れがあります。また、作成された消防計画の内容は提出前に依頼者自身も確認してください。自社の実態に合わない記載がないかチェックし、必要に応じて修正を依頼しましょう。4-4 防火管理者の選任と役割分担:

たとえ行政書士に書類作成・提出を代理しても、管理権原者名で防火管理者を選任し届け出る責任があります。また、防火管理者名で提出する消防計画作成(変更)届出書については、防火管理者名で届出をする必要があります。書類作成を行政書士に委託した場合でも、行政書士はあくまで書類作成と手続代理を担い、オーナーや代表者等の管理権原者が責任を負い、実際の防火管理上の実務(訓練の実施や設備維持など)は防火管理者が行うことには変わりがありません。引き続き関係者であるオーナーや防火管理者が責任と実務を担う点に留意しましょう。 以上のポイントを踏まえて依頼すれば、消防計画の外部委託を合法かつ円滑に進めることができます。行政書士に依頼することで、依頼者が意図せず法令違反に関与してしまう心配もなくなります。不明点があれば事前に管轄の消防署や行政書士に相談し、コンプライアンスを確保した形で業務を進めることが大切です。5. 消防計画作成を外部委託する際のリスクと注意点

.png)

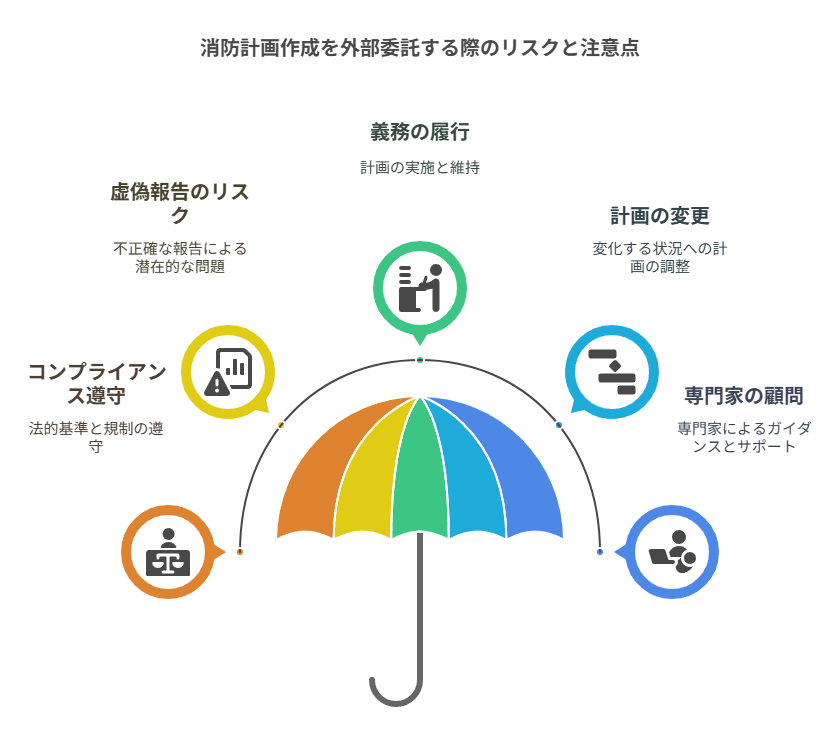

5-1 コンプライアンスの遵守

行政書士以外の業者に消防計画作成を任せてしまった場合、依頼者側にも様々なリスクが及びます。まず第一に、前述の通り法令違反に加担してしまうリスクです。違法業者に依頼したことが発覚した場合、業者だけでなく依頼した企業側にも注意喚起や是正指導が入る可能性があります。現代の企業活動においてコンプライアンス違反は信用失墜につながりかねません。単に費用が安いからといって違法の疑いがある業者に任せてしまうと、結果的に自社がトラブルに巻き込まれるリスクが高まる点に注意が必要です。5-2 無資格者による虚偽報告や、補正指導による完了の遅れ

また、無資格者による代行では書類の不備や虚偽報告といったリスクも懸念されます。消防計画には実態に即した訓練計画や設備状況の記載が求められますが、経験の浅い業者だと形式的にテンプレートを埋めるだけで現場とかけ離れた内容になってしまう恐れがあります。 その結果、消防署から計画内容について追加説明や修正を求められ、二度手間になるケースも考えられます。5-3 書類作成・届出で終わらない防火管理者の義務の履行

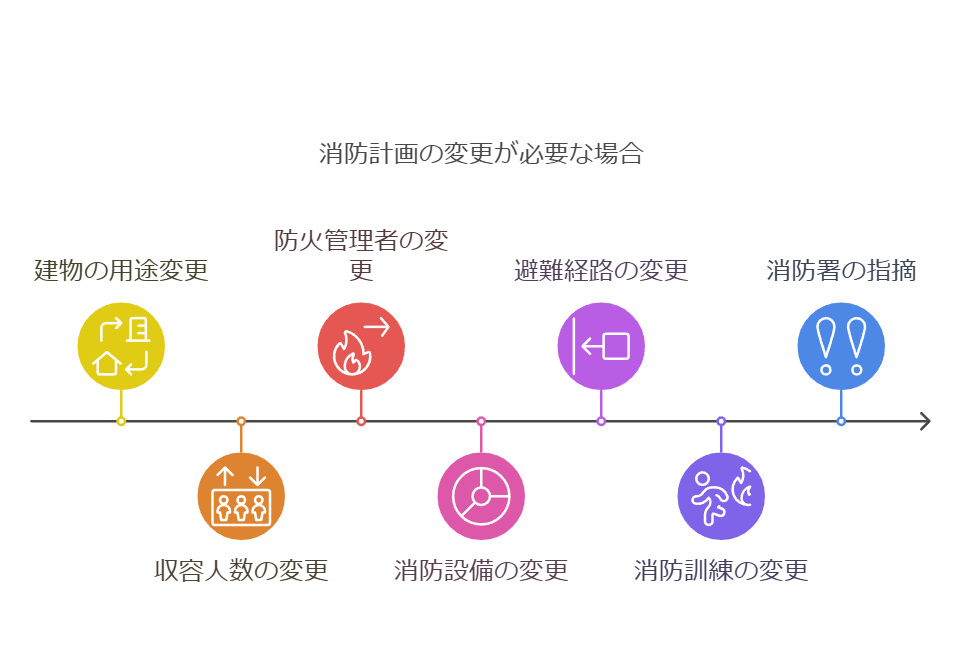

さらに悪質な場合、実際には訓練を実施していないのに書類上は実施済みと記載するなど虚偽の内容で届け出てしまえば、消防法令上の報告義務違反として30万円以下の罰金等の罰則を科される可能性もあります。こうした虚偽報告は防火管理上も極めて危険であり、万一の火災時に適切な対応ができず被害を拡大させるリスクにも直結します。 依頼者側としては、消防計画の内容と現場運用にギャップが生じないよう注意しなければなりません。たとえ行政書士に依頼して合法的に手続きを進めていても、実際に計画で定めた自衛消防訓練・避難訓練や設備点検の実施・報告が必要です。 消防署は書類提出後も立入検査などで現場の状況を確認します。提出した計画通りに防火管理業務が実施されていなければ、消防署から是正指導を受けたり計画の見直しを求められることになるでしょう。その意味でも、「計画を作って提出して終わり」ではなく、提出後も計画に従った防火管理の履行に努めることが重要です。5-4 消防計画の変更の必要な場合

以下の場合には、消防計画の変更が必要になり、消防計画を作成しなおし、管轄消防署に届出る必要があります。こうした点も防火管理者の責務であり、怠っていて失火した場合には、オーナー・管理者等の管理権原者の責任が問われることになります。 増床・減床等の賃貸借契約の変更によって責任の及ぶ範囲の変更が生じた場合 模様替えによって間仕切りを設けた場合、 防火対象物の用途の変更(事務所での物販の開始等) 従業員の異動により自衛消防組織に変更が必要な場合5-5 行政書士との顧問契約の検討

消防法令・コンプライアンスを遵守するには、事業の変化に応じた確認・各種届出を確実に行うことが、必須です。- 消防計画・自衛消防訓練実施通知書等の書類作成と提出代行

- 消防署立入検査への対応同行

- 法改正・通知対応の継続支援

- 社内研修・書式の整備

- これらについて、専門家に任せることも検討に値します。

6.よくある質問(FAQ)

Q. 消防計画の作成を行政書士に丸投げしても大丈夫ですか?

A. 行政書士に依頼すれば、消防計画の書類作成や消防署への提出手続きを任せることができ、法令上も問題ありません。また、消防署との協議等も任せることができます。ただし「丸投げ」とはいえ、建物の状況や現在の防火管理上の課題などの情報提供には協力する必要があります。また、実際の防火施策の実施責任まで行政書士が負うわけではない点に注意しましょう。 行政書士は書類作成のプロとして法的に適切な計画書を整備してくれますが、計画に基づく防火点検や訓練の実施は引き続き事業者側の責任です。防火点検や訓練の実施まで、任せたいのであれば、防火管理の業務を外部に委託することが必要です。消防法に精通した行政書士にこれらの業務を委託することも可能です。適切に役割分担しつつ行政書士のサポートを受ければ、効率的かつ確実に消防計画の届出が完了するでしょう。Q. 行政書士以外に消防計画の代行を頼むことはできますか?

A. 法律上、報酬を支払って消防計画作成を代行してもらえるのは行政書士(または行政書士法人)だけです。消防設備業者やコンサルタントに頼むことはできません。仮に「うちで代行します」と営業された場合、その業者が行政書士と提携しているか、行政書士資格者が対応するのかを必ず確認してください。行政書士が関与しないのであれば、その依頼は行政書士法違反となる恐れがあるため避けるべきです。Q. 消防計画を作成せずに放置したらどうなりますか?

A. 消防計画の未作成・未提出は消防法令違反となります。例えば、防火管理者を選任すべき建物で消防計画を作らず届出もしていないと、消防署の立入検査等で是正を指導されます。それでも従わない場合、消防法第8条に基づく命令が下され、命令違反には罰則(30万円以下の罰金等)が科される可能性があります。実際に消防署から未提出を指摘されて慌てて作成するケースも多いようです。義務である以上、計画を作らずに済ませることはできませんので、早めに作成・提出しておきましょう。Q. 自社で消防計画を作成するのは難しいです。行政書士に依頼すると費用はどれくらいかかりますか?

A. 依頼する行政書士や建物の規模によって費用は変わりますが、相場として数万円程度からが一般的です。例えば防火管理者選任届で1万円程度、消防計画作成届出の代行きぼに規模によりで3〜5万円前後という事例もあります。内容が複雑な大規模施設やテナント数が多い場合は追加費用が発生することもありますが、見積り時に説明を受けられます。無資格業者が異常に安価な料金を提示している場合は注意が必要です。料金が適正かどうかも含めて、行政書士に相談してみると良いでしょう。7. 消防計画の作成代行は専門家にお任せください

消防計画の作成や消防署への届出は、法令を遵守しつつ確実に進めることが何より大切です。もし自社での対応が難しい場合は、ぜひ行政書士など防火管理手続の専門家にご相談ください。当事務所では「消防計画作成代行サービス」を提供しており、経験豊富な行政書士が消防署との協議・書類作成から届出代行まで適法かつ丁寧にサポートいたします。消防計画の外部委託をご検討の方は、どうぞお気軽に。安心してお任せいただければ幸いです。お問い合せ

店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、

ぜひご相談ください。

【初回相談は無料です】

03-6783-6727

03-6783-6727

受付時間 : 08:00~18:00 土日祝日も受付 運営 行政書士萩本昌史事務所

.png)

.png)

.png)

.png)