行政書士として、これまで数多くの企業の防火・防災管理をサポートしてきました筆者が、今回は「消防計画作成上の留意点」について、皆さんの疑問を解消していきます。

「消防計画」と聞くと、難しそう、面倒くさい、と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは単なる義務ではありません。万が一の火災から従業員やお客様の命、そして大切な財産を守るための、最も重要な設計図なのです。このブログ記事を通じて、消防計画の真の価値と、効果的な作成・運用の秘訣を深く理解していただければ幸いです。

1. 消防計画とは?なぜ必要なのか?

まず、消防計画の基本から押さえましょう。

消防計画とは、

防火対象物(建物など)の火災予防、火災発生時の初期消火、通報、避難誘導、安全管理、応急救護などの自衛消防活動に関する具体的な対策を定めた計画書です。これは消防法第8条に基づき、一定規模以上の防火対象物に作成・届出が義務付けられている法定書類であり、火災の被害を最小限に抑えるための行動指針となります。

単に作成するだけでなく、この計画に則って日頃から訓練を行い、従業員全員が内容を熟知し、迅速に行動できるよう準備しておくことが極めて重要です。

2. 消防計画の作成・実施は誰の責任?

消防計画の作成と実施には、大きく分けて

「管理権原者」と「防火管理者」の二つの主体が関わります。

![]()

(1) 管理権原者の役割:最終的な責任者

管理権原者とは、防火対象物の管理についての

最終的な責任を持つ者を指します。具体的には、

建物の所有者や事業所の代表者などが該当します。管理権原者の主な責務は以下の通りです。

- • 防火管理業務全般への責任。

- • 避難上必要な施設の維持管理:廊下や階段など、避難経路となる場所に障害物がないことを確認し、防火戸が確実に閉鎖できるよう管理すること。

- • 不備欠陥の速やかな改修:建物の構造上の防火上の不備や、消防用設備等の不備が発見された場合、責任をもって速やかに改修すること。

- • 自衛消防活動の全般への責任。

- • 統括防火管理者への協力:統括防火管理者が作成する「全体についての消防計画」と、自らの事業所の消防計画が整合していることを確認し、自衛消防訓練の実施や避難施設の維持管理において協力すること。

(2) 防火管理者の役割:実務の専門家

防火管理者は、

防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行できる、管理的または監督的な地位にある者と定められています。彼らは

防火管理に関する知識と技能の専門家であり、その

資格は

防火管理講習の修了、または特定の学識経験(安全管理者、防火対象物点検資格者、危険物保安監督者、1級建築士など)によって付与されます。

防火管理者の主な業務は多岐にわたります。

- 自主検査・点検の実施と報告:火災予防や地震被害軽減のため、建物構造、避難施設、消防用設備等、電気設備、危険物施設、火気設備・器具などの自主点検・検査を定期的に実施し、その結果を管理権原者に報告します。不備があれば改修を図ります。

- 指導・監督業務:火元責任者など、防火・防災管理業務に従事する者に対し、必要な指示を与え、適切に指導・監督します。火気を使用する際の取り扱いに関する指導も含まれます。

- 教育・訓練業務:従業員に対する防火・防災教育を実施し、消防計画に基づき定期的に自衛消防訓練を行い、その結果を検討します。

- 管理業務:一時的に多数の者が利用する場合の収容人員の適正管理、各種届出の消防機関への提出、家具や什器の転倒・落下防止措置なども行います。

- •法定点検への立ち会い:消防用設備等の法定点検や検査に立ち会うか、立ち会い指示を行います。

- •工事中の安全管理:改装や模様替えなどの工事中、特に溶接・溶断などの火気を使用する場所では、出火防止を徹底し、安全対策を樹立します。

- • 統括防火管理者との連携:事業所の用途変更や消防用設備等の設置・変更、テナントの内装改修時には、統括防火管理者に報告し、指示された事項についても随時報告します。

(3) 統括防火管理制度:複数の権原者がいる場合

高層建築物、地下街、または複数の用途を持つ複合施設など、

管理について権原が分かれている建物では、

「統括防火管理制度」が適用されます。これは、

建物全体として一体的な防火管理を行うため、全ての管理権原者が協議し、統括防火管理者を選任するものです。

統括防火管理者は、建物全体についての消防計画を作成・届出、訓練の実施、避難施設の管理、そして必要に応じて各管理権原者に指示を求める責務を負います。これにより、

建物全体の連携が図られ、火災時の混乱を防ぎ、大惨事を回避します。

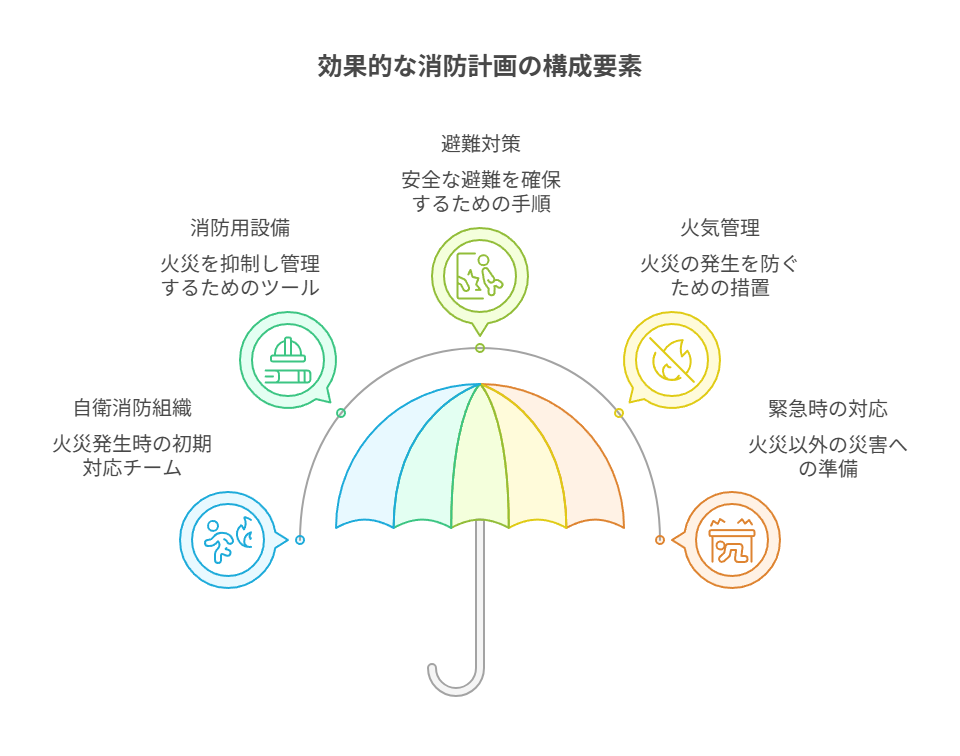

3. 消防計画に盛り込むべき重要事項

効果的な消防計画を作成するためには、以下の要素を具体的に盛り込む必要があります。

(1) 自衛消防組織の編成と活動要領

火災発生時に初期対応を行う「自衛消防組織」の編成は、消防計画の核となる部分です。

• 組織の構成:防火対象物自衛消防隊長(通常は防火管理者)を筆頭に、通報連絡班、初期消火班、避難誘導班、応急救護班などを設置します。大規模な建物では「地区隊」を編成することもあります。

• 任務分担の明確化:各班の具体的な任務と行動要領を定めます。

◦ 通報連絡班:火災の発見から119番通報、防災センターや警備室への連絡、自動火災報知設備や放送設備の活用による情報伝達。

◦ 初期消火班:消火器や屋内消火栓などを用いた初期消火活動。

◦ 避難誘導班:出火階や上層階への避難指示、非常口の開放、避難上障害となる物品の除去、未避難者の確認と報告。

◦ 応急救護班:負傷者の応急手当、救護所の設置、救急隊との連携。

◦ 安全防護班:防火シャッター・防火戸の閉鎖、排煙設備の運転、空調設備の停止、危険物の移動・除去、非常電源の確保など。

• 自衛消防活動中核要員:人的危険性が高い一定規模以上の建物では、専門的な知識と高度な技術を持つ「自衛消防技術認定証」取得者である自衛消防活動中核要員を配置する義務があります。

(2) 消防用設備等と施設の維持管理

建物に設置された消防用設備等は、火災時にその機能を最大限に発揮できるよう、日頃からの維持管理が不可欠です。

• 設備の種類:消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備などの消火設備。自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)などの警報設備。滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋などの避難器具、誘導灯、誘導標識などの避難設備。その他、防火水槽や消火活動上必要な施設(排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備)も含まれます。

• 点検と整備:これらの設備は、定期的に点検・検査を行い、不備や欠陥があれば速やかに改修することが義務付けられています。点検結果は報告書として保管します。

• 設置場所の確保:屋外消火栓やその器具を格納する箱は、避難通路となる場所など、操作を著しく妨げる恐れのある場所に設置してはなりません。

(3) 避難対策と避難施設の管理

人命の安全を確保するために、避難経路の確保と避難誘導は極めて重要です。

• 避難経路の維持:廊下、階段、避難口などの避難上必要な施設には、避難の支障となる物件を放置したり、みだりに置いたりしてはなりません。防火戸や防火シャッターについても、閉鎖の支障となる物品がないように管理します。

• 避難経路図の掲示:各階に消防用設備等の設置図と屋外への避難経路図を分かりやすく掲示し、従業員等に周知します。

• 歩行困難者等の避難対策:高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦、外国人など、避難行動が困難な者(歩行困難者等)のために、一時避難エリアの設置、避難誘導用エレベーターの運用、事前情報の把握(使用階、人数、車椅子使用の有無など)といった特別な対策を計画に盛り込みます。

(4) 火気管理と火災予防

火災の発生を防ぐための日常的な火気管理と予防策も、消防計画の重要な柱です.

• 火気使用制限:喫煙場所や火気設備・器具の使用禁止場所を指定し、表示を行います。喫煙場所では吸い殻を不燃性の蓋付き水入り容器で回収するなど、適切な処理を定めます。

• 可燃物の管理:敷地内や廊下、階段、トイレなどの死角となる場所に可燃物を置かないように整理整頓を徹底します。物置や空室、雑品倉庫などは施錠管理を徹底します。

• 放火防止対策:過去の火災事例から、死角となる場所(トイレ、倉庫、階段室など)を重点的に巡視するなど、地域特性や周辺の火災発生状況を踏まえた対策を講じます。

•

危険物の貯蔵・取扱い:少量危険物や指定可燃物を貯蔵・取り扱う場合は、その場所の指定、技術上の基準の遵守、必要最低限の量を搬入すること、有効な消火手段の確保など、安全管理を徹底します.

• 工事中の火災予防:溶接・溶断などの火気を使用する工事中は、防火管理者やその補助者が立ち会い、出火防止を徹底します.

(5) 緊急時の対応と連絡体制

火災以外の災害(地震、大雨、テロなど)が発生した場合の対応要領も計画に含めます。

•

地震対策:大地震発生時には、従業員の一斉帰宅を抑制し、安全な場所(施設内待機場所)を確保する対策を講じます。3日分の飲料水や食料などの備蓄、要配慮者への配慮(車椅子、毛布、簡易間仕切り、ミルク、外国語案内など)も重要です。

•

防災センターの活用:防災センターが設置されている場合、災害活動の拠点として、必要な情報集約や自衛消防活動体制の確立・維持管理に協力します.

•

消防機関への連絡:

各種届出や報告のほか、

自衛消防訓練実施の事前通報、

禁止行為の解除承認申請、

消防用設備等点検結果報告など、消防機関への連絡事項を明確にします。

4. 定期的な見直しと改善の重要性

消防計画は、一度作成したら終わりではありません。

建物の用途、構造、使用形態、収容人員、組織体制、または消防法や条例の改正など、様々な要因の変化に応じて定期的に見直し、改善していくことが極めて重要です。これは、計画→実行→検証→改善(PDCAサイクル)を回すことで、より実効性の高いものに進化させていくことを意味します。

例えば、従業員の増減や配置転換、テナントの入退去、内装工事、または過去の火災事例や訓練結果の反省点などを踏まえ、計画を随時修正する必要があります。

まとめ:消防計画は「命と事業を守る羅針盤」

防火管理における消防計画は、単なる紙切れではありません。それは、

あなたの建物に住まう人々や、あなたの事業を火災という嵐から守るための羅針盤です。

綿密に計画された消防計画と、それに基づいた日々の適切な防火管理業務、そして定期的な訓練は、万が一の際に必ずや大きな力を発揮します。

まるで、

経験豊富な船長が、航海の前に完璧な航海計画を立て、乗組員と共有し、常に計器を点検し、波の状況に合わせて柔軟に航路を調整するように、消防計画も常に最新の状態に保ち、全員で理解し、実践することで、火災という予期せぬ荒波から命と財産を守ることができるのです。

もし、

消防計画の作成や見直しでお困りでしたら、いつでもご相談ください。行政書士として、皆さんの防火安全対策を全力でサポートさせていただきます。

03-6783-6727

03-6783-6727.png)