目次

1. 建物の用途判定とは?

1-1 用途判定が重要な理由

2. 消防法施行令 別表第1に基づく防火対象物の分類

3. 用途判定の具体例

3-1 :オフィスビル内の飲食店

3-2:1階がスーパー、2階以上が住宅の建物

3-2 :ホテルの中にカジノが併設

4. 同一敷地内の複数の建物が存する場合

4-1 原則:用途判定は棟ごとに行う

4-2 例外:主用途への機能的従属がある場合

(1)管理権原が同一であること

(2)利用者が同一または密接に関係していること

(3)利用時間が同じであること

4-3 面積基準による「みなし従属」

5. 同一建物内の用途混在の場合:複合用途防火対象物の考え方

5-1 原則

5-2 例外

(1) 機能従属 管理・利用・時間における従属性の三要件

(2) みなし従属 面積による従属性の認定

5-3 別表に基づく用途別の従属施設例

5-4 一般住宅と政令別表対象物との判定基準

6. 実務上の留意点

7. まとめ

1. 建物の用途判定とは?

消防法では、防火対象物(火災予防のために規制が適用される建築物等)を用途別に分類し、それぞれの用途に適した防火基準を設定しています。

1-1 用途判定が重要な理由

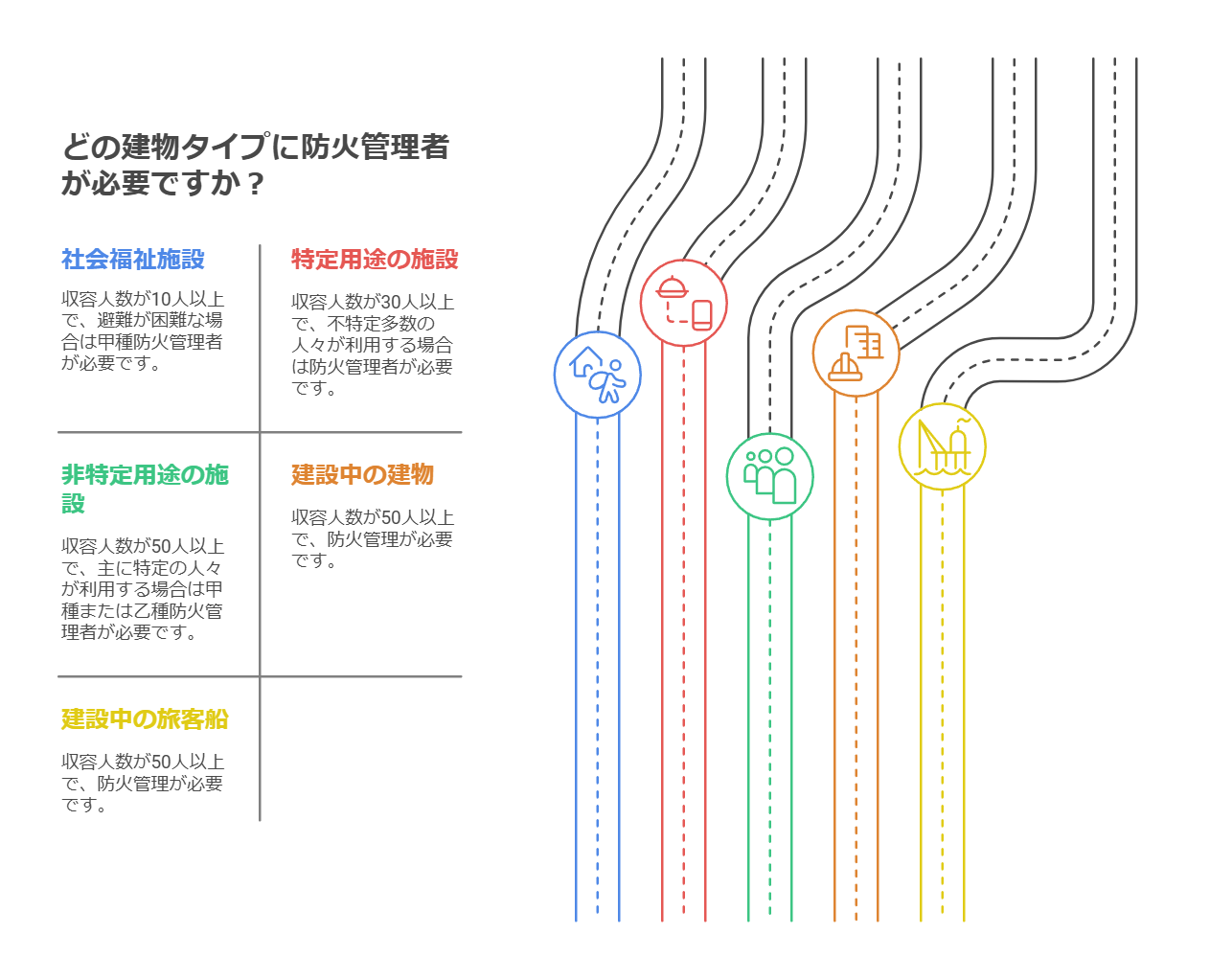

用途を正しく判定しないと、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 必要な消防設備の設置が不十分になる

- 防火管理や防災管理が適切に行われない

- 法令違反による行政指導や罰則の対象となる

そのため、建築物の所有者や管理者は消防法施行令別表第1を基準として、建物の用途を正確に判定する必要があります。

2. 消防法施行令 別表第1に基づく防火対象物の分類

消防法施行令の別表第1では、防火対象物を用途ごとに分類し、それぞれの防火基準を明確にしています。以下、各用途の具体例を示します。

| 分類(項) | 防火対象物の用途分類(具体例) |

|---|---|

| (1)項 |

イ: 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |

| (2)項 |

イ: キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ: 遊技場又はダンスホール ハ: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ:カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |

| (3)項 |

イ: 待合、料理店その他これらに類するもの |

| (4)項 |

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |

| (5)項 |

イ: 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |

| (6)項 |

イ: 次に掲げる防火対象物 |

| (7)項 |

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの |

| (8)項 |

図書館、美術館、博物館その他これらに類するもの |

| (9)項 |

イ: 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |

| (10)項 |

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) |

| (11)項 |

神社、寺院、教会その他これらに類するもの |

| (12)項 |

イ: 工場又は作業場 |

| (13)項 |

イ: 自動車車庫又は駐車場 |

| (14)項 |

倉庫 |

| (15)項 |

前各項に該当しない事業場(上記1~14項のいずれにも分類されない事業所) |

| (16)項 |

イ: 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの ロ: イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |

| (16の2)項 |

地下街 |

| (16の3)項 |

建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |

| (17)項 |

文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物 |

| (18)項 |

延長50メートル以上のアーケード |

| (19)項 |

市町村長の指定する山林 |

| (20)項 |

総務省令で定める舟車 |

この分類に基づき、それぞれの用途に応じた防火設備や避難計画の策定が求められます。

3. 用途判定の具体例

用途判定は単純に「建物の名称」だけでなく、実際の使用状況や面積割合を考慮して行います。

3-1 :オフィスビル内の飲食店

- 判定結果: 原則:事務所((15)項)+飲食店((3)項)の複合用途⒃項イ

例外:ビル利用者向けの食堂等一定の要件を満たす場合には、食堂部分は従属物として事務所⒂項の一部とみなされる。 - 理由: 消防法施行令第1条の2第2項後段では、特定の条件を満たす建物部分を「主たる用途に従属するもの」として、用途を一体として扱うことを認めています。

3-2 :1階がスーパー、2階以上が住宅の建物

- 判定結果:複合用途建築物((16)項)

- 理由: 商業施設((4)項)と住宅((5)項)の両方が含まれるため、(16)項として扱われる。

3-2 :ホテルの中にカジノが併設

- 判定結果:宿泊施設((5)項)+遊技場((2)項)の複合用途((16)項)

- 理由: 主用途は宿泊施設だが、カジノは遊技場(2)項に該当するため、複合用途として判定される。

4. 同一敷地内の複数の建物が存する場合

4-1 原則:用途判定は棟ごとに行う

原則として、同一敷地内に複数の建物(防火対象物)がある場合、それぞれの建物ごとに「政令別表第1」に基づいて用途を判定します。これにより、それぞれの建物に対して必要な防火管理体制や消防設備の設置基準が個別に適用されます。

4-2 例外:主用途への「機能的従属」がある場合

ただし、用途の性格上、明らかに「主たる用途」に従属している建物・施設であると認められる場合には、用途判定において主たる用途に含めて扱うことができます。これは、以下のような条件に該当する場合です。

(1)管理権原が同一であること

建築設備(電気・空調・水道など)の設置・維持・改修等に対して全体的な権限を持っている者が、主用途部分と従属部分で同一である必要があります。

(2)利用者が同一または密接に関係していること

- 従属部分が主用途部分の職員・利用者の福利厚生や利便性を目的としている場合

- 外部から独立して出入りできない構造であること(例:道路側からの直接出入り不可)

(3)利用時間が同じであること

主用途部分の利用時間と、従属的用途部分の利用時間が重なることが求められます。

4-3 面積基準による「みなし従属」

さらに、以下の2つの要件を満たす場合には、機能的な従属性が明確でなくても「主用途に従属する部分」として扱うことができます。

- 主用途部分の面積が防火対象物全体の延べ面積の90%以上である

- その他の独立した用途部分の合計面積が300㎡未満である

ただし、政令別表第1の(2)項ニ(カラオケボックス等)、(5)項イ(ホテルなど)、(6)項イ(病院・診療所)など、特定の用途に該当する部分は、この面積要件による「みなし従属」の対象外とされています。

5. 同一建物内の用途混在の場合:複合用途防火対象物の考え方

5-1 原則

同一の建物内で、政令別表第1の同一「項」内の異なる「号」(イ・ロ・ハなど)が混在する場合には、「複合用途防火対象物」として扱います。この場合、それぞれの用途に応じて必要な防火管理体制・設備を判断しなければなりません。

5-2 例外

消防法施行令第1条の2第2項後段では、特定の条件を満たす建物部分を「主たる用途に従属するもの」として、用途を一体として扱うことを認めています。

(1) 機能従属 管理・利用・時間における従属性の三要件

- 管理者が主用途部分と同一であること

- 利用者が主用途部分と同一または密接な関係を有すること

- 利用時間が主用途とほぼ同じであること

これらを満たす付帯施設(例:社員食堂、売店、専用駐車場等)は、主用途に含めることができます。

(2) みなし従属 面積による従属性の認定

以下の2条件を満たす場合も、従属的な部分として主用途に包含される可能性があります:

- 主用途部分の床面積が全体の90%以上を占める

- 独立した用途部分が300㎡未満である

ただし、特定の用途(民泊やカラオケボックス等)は除外されます。

5-3 別表に基づく用途別の従属施設例

以下は、代表的な防火対象物ごとに従属施設と認められる代表例です:

- 劇場(1項イ):売店、食堂、喫茶室、専用駐車場など

- 遊技場(2項ロ):売店、食堂、専用駐車場など

- 事務所(15項):売店、診療室、食堂など

- 病院(6項イ):売店、食堂、専用駐車場など

- ホテル(5項イ):バー、宴会場、結婚式場、駐車場など

5-4 一般住宅と政令別表対象物との判定基準

一般住宅とその他の防火対象物が混在する建物においては、以下の条件で用途の区分を決定します。

- 政令別表用途が50㎡以下で、かつ一般住宅より小さい → 一般住宅

- 政令別表用途が50㎡超 or 一般住宅より大きい → 政令別表対象物 or 複合用途

- 両者の床面積が同程度 → 複合用途防火対象物

6. 実務上の留意点

用途判定では、区画(壁・扉など)の有無は考慮されず、利用実態を重視して判断されます。また、機械室やロビーなどの共用部分は、それぞれの用途面積に応じて按分(割り当て)して用途を定めます。

7. まとめ

消防法における用途判定は、建物の防火安全対策を適切に行うために重要な役割を担っています。

「消防法施行令別表第1」は、判定の基礎であり、例外として主たる用途と機能従属の関係性、面積比率による「みなし従属」、複合用途の判定など、実務上は多様なケースがあります。実態に即した判定を行い、適切な防火管理を行うことで、安全で安心な建築物運用につなげていきましょう。

店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、

ぜひご相談ください。

【初回相談は無料です】

03-6783-6727

03-6783-6727

受付時間 : 08:00~18:00 土日祝日も受付 運営 行政書士萩本昌史事務所

.png)

.png)

.png)

.png)