防火管理者は、建物の火災予防と安全確保の要となる存在です。その資格には「甲種」と「乙種」があり、それぞれに対応する防火対象物や資格要件が異なります。本記事では、甲種防火管理者と乙種防火管理者の違いや、どのような建物にどの資格が必要か、資格取得の方法などを詳しく解説します。

1. 🔥 防火管理者とは?

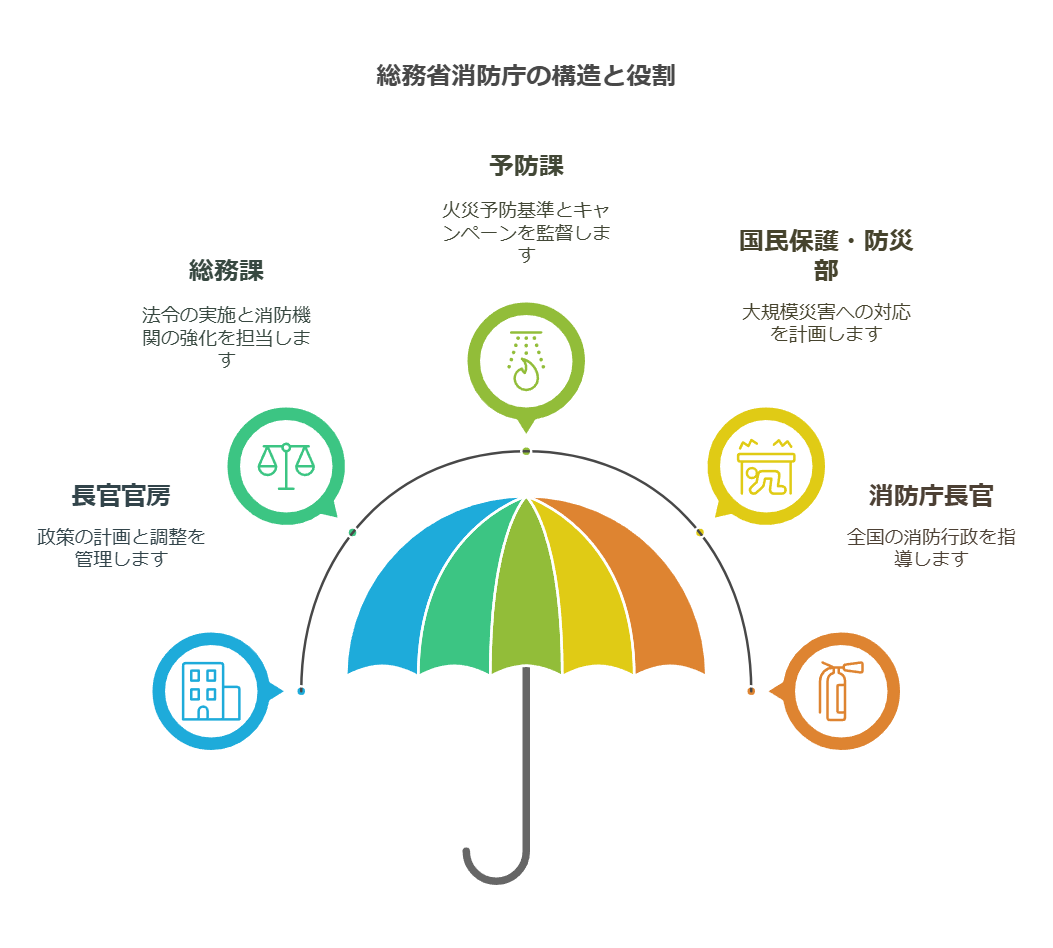

防火管理者は、多数の人が利用する建物において、火災予防のための計画を立て、必要な業務を行う責任者です。消防法では、一定規模以上の建物の管理者に対し、防火管理者の選任が義務付けられています。

2. 📝 防火管理者の資格要件

防火管理者に選任されるためには、以下の要件を満たす必要があります:

防火管理業務を適切に遂行できる「管理的、監督的地位」にあること。

防火管理上必要な「知識・技能」を有していること。これは、防火管理講習の修了や、一定の学識・経験を有することで認められます。

3. 🧾 甲種防火管理者と乙種防火管理者の違い

甲種防火管理者と乙種防火管理者の主な違いは、対応できる防火対象物の規模や用途です。

3-1 甲種防火管理者

すべての防火対象物で防火管理者として選任可能。

特定用途(例:飲食店、病院)や非特定用途(例:事務所、学校)を問わず、規模に関係なく対応できます。

3-2 乙種防火管理者

比較的小規模な防火対象物に限定されます。

特定用途の場合:収容人員30人以上で延べ面積300㎡未満。

非特定用途の場合:収容人員50人以上で延べ面積500㎡未満。

社会福祉施設などの自力避難困難者が入所する施設では選任できません。

4. 📚 資格取得の方法

防火管理者の資格を取得するには、以下の講習を受講するのが一般的です:

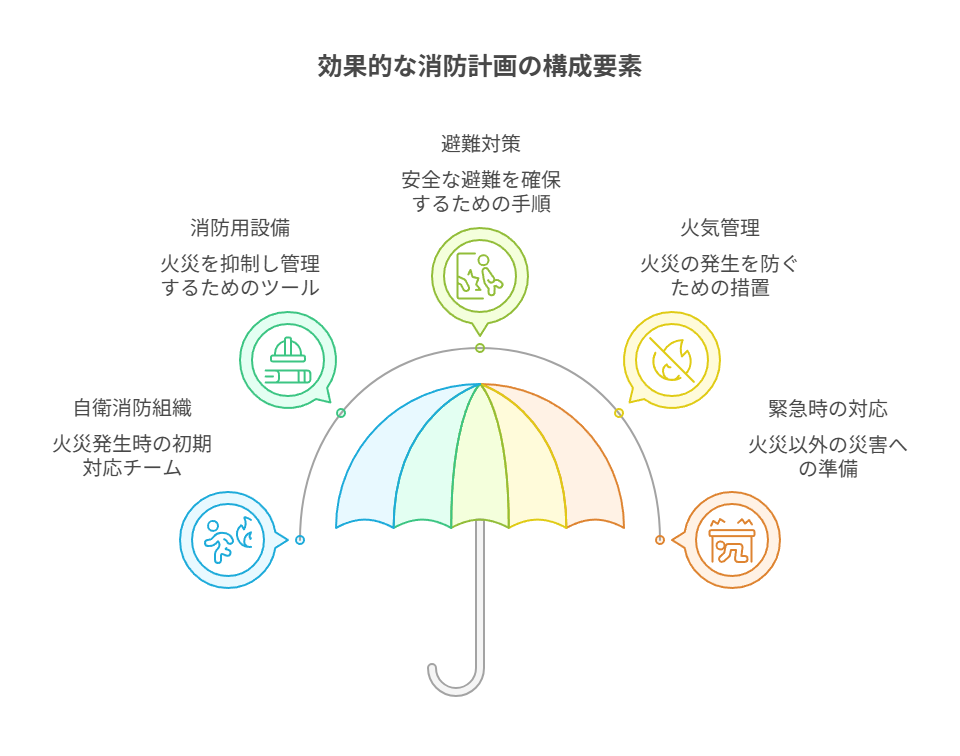

4-1 甲種防火管理者講習

講習時間:約10時間(2日間)。

内容:防火管理の意義、火気管理、設備の維持管理、訓練・教育、消防計画の作成など。

4-2 乙種防火管理者講習

講習時間:約5時間(1日間)。

内容:防火管理に関する基礎的な知識と技能。

4-3 一定の資格や職務経験

なお、一定の資格や職務経験を有する場合、講習を受けずに防火管理者として認められることもあります。例えば、以下のような資格や経験が該当します:

- 防火・防災管理に関する講習修了者(消防本部、日本防火・防災協会等の講習修了証)

- 市町村の消防職員で管理的または監督的職(消防士長以上)に1年以上あった者

- 労働安全衛生法に基づく安全管理者(選任報告書等)

- 防火対象物点検資格者(免状所持者)

- 危険物保安監督者(甲種危険物取扱者免状保持者)

- 鉱山保安法に基づく保安管理者・保安統括者

- 国または都道府県の消防事務従事職員(消防庁や防災課職員で係長以上)

- 警察官(巡査部長以上)・警察職員(技術吏員等)で3年以上の管理的経験者

- 一級建築士または建築主事で1年以上の防火管理実務経験者

- 消防団員で班長以上の階級に3年以上あった者

- 昭和37年以前に行われた防火責任者講習会の修了者

これらの資格・経験を有する場合、講習の全部または一部が免除されることがあります。詳細な条件や証明書類の要件については、必ず管轄の消防署にご確認ください。

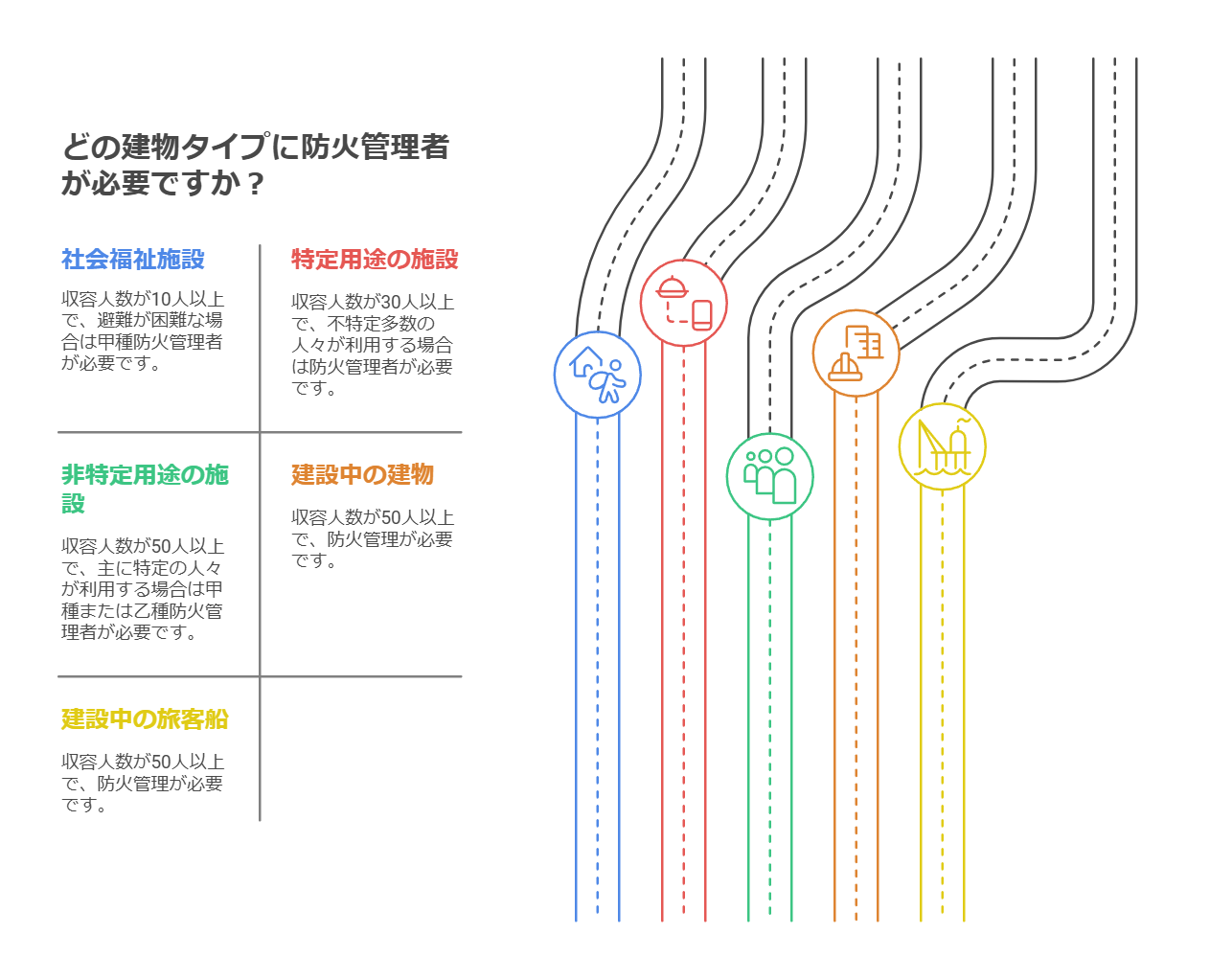

5. 🏢 防火管理者の選任が必要な建物

防火管理者の選任が必要となる建物は、用途や収容人員によって異なります:

5-1 特定用途

(例:飲食店、病院):収容人員30人以上。

5-2 非特定用途

(例:事務所、学校):収容人員50人以上。

消防法施行令別表第1(6)項ロに該当する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害児入所施設など(火災時に自力避難が著しく困難な者が入所する施設)は、防火対象物全体の収容人員が10人以上であれば、防火管理者の選任が義務付けられます。

これらの基準を満たす建物では、防火管理者の選任が義務付けられています。

6. ✅ まとめ

- 甲種防火管理者は、すべての防火対象物で選任可能。

- 乙種防火管理者は、比較的小規模な防火対象物に限定。

資格取得には、所定の講習を受講する必要があります。

防火管理者の選任が必要な建物は、用途や収容人員によって異なります。

防火管理者の選任は、建物の安全確保に不可欠です。適切な資格を取得し、法令を遵守することで、火災リスクを最小限に抑えることができます。不明な点がある場合は、管轄の消防署に相談することをおすすめします。

店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、

ぜひご相談ください。

【初回相談は無料です】

03-6783-6727

03-6783-6727

受付時間 : 08:00~18:00 土日祝日も受付 運営 行政書士萩本昌史事務所

.png)

.png)

.png)

.png)